東大など、乱れに強い「量子スピン液体」状態を示す銅酸化物磁性体を発見

研究の詳細な内容は、5月4日付けで米科学誌「Science」に掲載された。

自然は安定で最もエネルギーが低い状態を保とうとする一方で、温度が高くなるとエントロピーと呼ばれる乱雑さが状態を支配しようとする。

これが、例えば固体が液体に、液体が気体に変化して、自然が魅惑的な様相を示す原動力の1つとなっている理由だ。

逆に温度が低くなると、比較的自由に動き回っていた原子や分子が、エネルギーを下げるために自発的にその対称性を破る固体となる。

この対称性の破れは、氷が水より軽くなって浮いてしまうといった不思議な現象を示す。

しかし、量子力学的なエネルギーを下げることで、低温でも液体状態を保つ場合があり、量子液体として知られている。

例えば、超流動を示すヘリウム、電子の示す超伝導状態などだ。

この量子状態は基礎的に重要な研究対象であるだけでなく、乱れに対して強いために応用研究の対象として注目されてきた。

一方、最近の磁性体の研究において、磁性を司るスピンや軌道を特殊な配置に並べた場合、低温まで対称性の破れが生じずにいつまでも液体の状態が保存されるという奇妙な性質が、新たな「量子スピン液体」として世界中で注目されて研究されている。

なお磁性体とは、内部に各電子の回転運動に起因した微小な磁石(スピン)を有する物質のことだ。

主に、磁石としての巨視的な磁化を示す鉄、コバルト、ニッケルなどの強磁性体、磁化が内部で打ち消されている反強磁性体、スピンが秩序化しない常磁性体などに分類される。

また、磁性体は冷却すると、通常は巨視的な数の電子スピンが何らかのパターンで整列する磁気秩序を示す。

また、磁性を担うイオンに束縛された各電子のスピンの向きが、時間的にも空間的にも一定の方向に留まらず、揺らいでいる状態を「スピン液体」という。

特に、量子揺らぎのためにスピンが固体にならず、絶対零度まで液体である場合、量子スピン液体と呼ばれる。

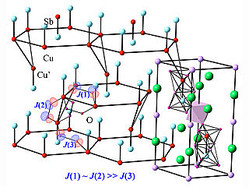

しかし、このようなスピンや軌道の量子液体状態は不安定であることが知られており(画像1)、磁性体の構造の乱れや変化などにより凍結すると考えられてきた。

しかし、研究グループは今回、銅酸化物の研究から銅原子の持つ電子の軌道とスピンの協力現象を制御することで、固体中で乱れに強い1種の量子液体状態を実現できることを突き止めたのである。

これらは、東京大学物性研究所で作成及び基礎物性実験により精査した純良試料を用いて、名古屋大学が理化学研究所の所有する大型放射光施設「SPring-8」を用いたX線回折実験を、大阪大学極限量子科学研究センターが「電子スピン共鳴」実験を、原子力機構が「ミュオンスピン共鳴実験」(加速器によって得られる素粒子ミュオン(μ)を用いた磁気測定手法で、ミュオンを試料に打ち込み、ミュオンの小さな磁石としての性質(スピン)を利用して超高感度で磁気秩序の有無を検出する)などを担当し、最先端の実験技術の多角的な活用により初めて明らかになった次第だ。

固体中の陽イオンはその電子エネルギーを下げるために、周囲の陰イオンの配置の対称性を自発的に破る性質を持つ。

これらは「ヤーンテラーイオン」と呼ばれる。

銅イオンはその典型例であり、銅酸化物ではこの歪が巨視的に現れるヤーンテラー相転移を示すと考えられてきた。

今回、研究グループが着目した物質「Ba3CuSb2O9」(画像2)は、協力的な「ヤーンテラー相転移」を低温まで起こさない初めての例であるばかりでなく、さらにスピンも極低温まで動的な液体状態を示すことが明らかになった形だ。

これはスピンと軌道が協力して、局所的に量子力学的な一種の共鳴状態を形成したためであると考えられるという(画像3・4)。

このような乱れに強い量子液体状態を示す物質の発見は、量子コンピュータなど量子情報の制御の基盤形成に必要な物質開発に1つの指針を与えると期待されると、研究グループはコメントしている。