���Ѳ���NTT��2026ǯ�����եȥХ�2027ǯ�ʹߡ�6G�����ִ��϶ɡ�HAPS��ξ�Ҥ���ħ�ȼ¾ڼ��Ӥ���ӡ������̿��Ȥΰ㤤�����

NTT�رĤ�2026ǯ��HAPS�ξ��Ѳ����ܻؤ���NTT�ɥ����Space Compass(NTT�ȥ����ѡ�JSAT�ι��۲��)�������Х����ǥ��ե���&���ڡ����ʥ����Х��ˡ�AALTO HAPS Limited��AALTO�ˤǶ�Ʊ��

HAPS���й��Ȥʤ�Τϥ��եȥХ��롼�פ������եȥХ���ü���Ѹ����ϡ�HAPS�פؤμ���Ȥߤ���ƶ���Ū�˸�ɽ��������ޤǸ��泫ȯ��ʤ�Ƥ��������ܥ����Ǥ�¿���ε�����Ǻܤ��Ƥ����Τ��ܤˤ����ɼԤ�¿����������

���եȥХرĤ�Ķ�緿HAPS���Ρ�Sunglider�ס���AeroVironment, Inc.�ȶ�Ʊ��ȯ �ʽ�ŵ:���եȥХ�

NTT�ȥ��եȥХ����줾�줬����Ȥ�HAPS�Ϥɤ��ۤʤ�Τ�����ȯ�μ��ӤȤ��ơ����줾��ɤ��ޤǿʤ�Ǥ���Τ�����Ӥ��ʤ�����⤷�褦��

��NTT��2026ǯ�����եȥХ�2027ǯ�ʹߡ����Ѳ����ܻؤ�

���եȥХرĤϸ������Ǥ����ǵ��Ѥθ��泫ȯ��ԤäƤ����ʳ��Ǥ��ꡢ���Ѳ���ͽ������2027ǯ�ٰʹߤ�ͽ�ꤵ��Ƥ��롣���ΰ�̣�Ǥϡ�NTT�رĤ�������μ��Ѳ��������ӥ��Ϥ����ǽ���ϸ������ǤϹ⤤�ȸ������������

����1: NTT�رĤΤ���ޤǤμ��� �ʽ�ŵ:NTT��

��Ϣ�������ɥ����Space Compass���������̿����϶ɡ�HAPS�פ�AALTO/�����Х��˺���1���ɥ�л�2026ǯ�ξ��Ѳ���ᤶ����

���ɥ���ȥ��եȥХ�HAPS���㤤�Ϥʤ�?

�ɥ���رĤζ��ߤϡ����Ѥ���ͽ���HAPS��Zephyr�פ���2022ǯ��̵�Ҷ����Ȥ���������Ĺ�Ȥʤ�64���֤��ڶ����Ԥ�¸����Ƥ��뤳�Ȥ������Ȥ�������Ϥ������������¼¸�(UHF�ӡ�450MHz��2GHz��)����������¬��¸�)��2021ǯ�˼»ܤ��Ƥ���(�嵭�β���1�� ��Ϣ�����֥ɥ���ȥ����Х������ط���HAPS���Ͼ�ǥ��ޥ۸����������¼¸���������������140km��Ĺ��Υ�̿����)��

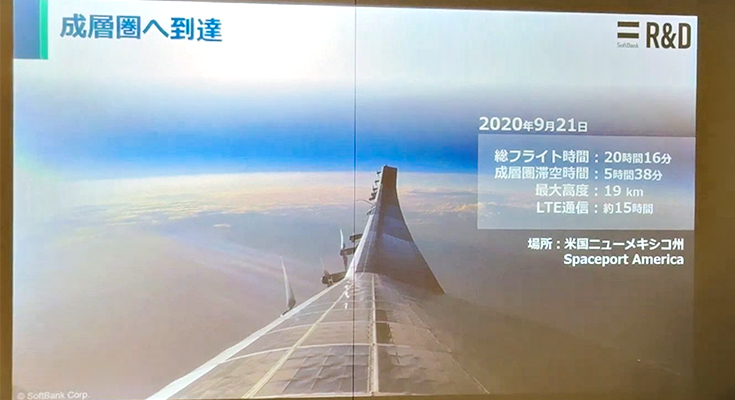

���եȥХرĤμ¾ڤϡ����ե饤�Ȼ���20����16ʬ�����ط����ڶ�����5����38ʬ�ʤΤǡ���³���Ի��֤�NTT�رĤ�����Ĺ���֤ˤ錄�äƤ��롣

�¾ڼ¸��κݤ˼ºݤ˻��Ƥ��줿��β��� �ʽ�ŵ:���եȥХ�

NTT�رĤΡ�Zephyr�פϵ��Τ���25m������75kg�ȡ�HAPS�Ȥ��Ƥ����Ū���������եȥХرĤ���ȯ���Ƥ����緿HAPS��Sunglider�פ���1/3�Υ�������������ʬ���ڥ�������(���϶ɤʤɤ��Ѥ�����)�⾮��������ܤǤ����̿�����ϥ�ԡ�����(��ѵ���)�侮�����ϵ��¬����˸¤��롣���եȥХ�HAPS���Τ�Ķ�緿�ʤΤǡ����ߤϾ����Υ��֥��������ǥ뵡������������Ի�ʤɤ�»ܤ��Ƥ���(��Ϣ�����֥��եȥХ����ط��̿��ץ�åȥե�����HAPS���� ������̵�Ҷ����Υ��֥��������ǥ�����Ի��������)���ޤ������եȥХϡ�HAPS���Ͼ�Υ��ޥ۴֤�LTE�̿���¾ںѤߤ��������ߤ�������

���Τ褦��NTT�رĤȥ��եȥХرĤǤϡ����ץȤ���������ǵ��Ѥ��ۤʤäƤ��롣

��HAPS�Ȥϡ������̿��Ȥΰ㤤

HAPS�Ȥϡ�High Altitude Platform Station��ά�ǡ����ط�(�Ͼ夫����20��50km����ζ�)�����̿��ͥåȥ��������ץ�åȥե�����Τ��ȡ��ֶ����ִ��϶ɡפȤ�ƤФ�Ƥ��롣

��HAPS���̿��γ�ά�� �ʽ�ŵ:���եȥХ�

���������Ѥ����õ��ʤɤ�ü�������ä��̿���Ԥ������ӥ��Ȥ��Ƥϡ֥��������Starlink�ˡ�(���ڡ���X�����Ѥ��Ƥ�����������ͥåȥ������������ӥ�)�ʤɡ���������Ȥä������̿����Τ��Ƥ��롣���٤ˤ�ä��㵰ƻ(����1000km��)���浰ƻ���⵰ƻ�����롣�����Ȥ��ƾ���ϡ�HAPS���̿����ä��Ȥ���������ˤʤ롣HAPS�Ǥϥ�Х�������쥯���̿����Ǥ���Τǡ������̿��Τ褦�����Ѥ�����������ɬ�פʤ������ʤ�������ޥۤʤɤ��̾��ü���Ǥ��Τޤ��̿�����ǽ�ˤʤ�ȸ����Ƥ��롣�����̿�����٤���Ͼ�Ȥε�Υ���ᤤ�Τ����ٱ�(��쥹�ݥ�:ȿ����®��)�Ȥ��������⤢�롣

Starlink��LEO�ˤʤɤα����̿��ȡ�HAPS�ΰ㤤��(��ŵ:NTT)

���˴��϶ɤ�����С�����仳�����ʤɡ��Ͼ�δ��϶ɤ���Ǥ����Ȥ��Ϥ��ˤ������Ǥ��̿����Ǥ��뤷���ҳ��αƶ�������ˤ������Ȥ��顢���ϰϤǤι�®�����ͥå���³�С��Ǥ���ȴ��Ԥ���Ƥ��롣HAPS�쵡�Υ��С��ϰϤ�ľ�¤�NTT�رĤ�100��200km�����եȥХϹ���20km�����Ԥ���HAPS����200km�����ꤷ�Ƥ��ơ��������ڤС�����Τ�30��40�����٤ȸ�����Ǥ��롣

�����եȥХ��Ż뤹��HAPS�����ǵ���

�ʤ��������֤ȸ��äƤ⥰�饤�����Τ褦�����Ԥ����Ÿ������۸���ȯ�Ť��롣���ط��ˤϱ����ʤ����ᡢ��֤Ϥ��ĤǤ����۸�ȯ�Ť���ǽ�ǡ�ί��ŵ�����֤����Ԥ��³�Ǥ��롣

���եȥХ�HAPS�γο��Ȥʤ����ǵ��ѤȤ��ơ����ε��ѡ����ҵ��ѡ��̿����ѡ������������Ƥ��롣�ʽ�ŵ:���եȥХ�

���եȥХˤ��С�HAPS�θ������Ȥ��ơֽŤ����϶ɤ���ܤ��뤿�ᤢ�����٤��緿�ε��Ρפ�ɬ�פǡ����ξ�ǡֵ��Τη��̲��ס��ֿ������Ϣ³�����������ԡ¸��Τ���Ρ����ط��Ǥΰ��ꤷ�����٤ȶ������פʤɤ������Ѷ�����������פ��뤿�ᳫȯ�����Ϥ��Ƥ���Ȥ�������������ξ�ǡ��̿����ѡפ���פȤʤäƤ��롣

���եȥХرĤϡ����ҤΤ褦��2020ǯ2��μ¾ڤǡ����ե饤�Ȼ���20����16ʬ�����ط����ڶ�����5����38ʬ���������19km�ǡ���15���֤��Ͼ�Ȥ�LTE�̿����������Ƥ��롣HAPS�δ��϶ɤ��Ͼ�Υ��ޥۤȤǡ�LTE�̿���Ȥä��ӥǥ����ä��������������Ӥ��������Ȥǡ����Ѥβ�ǽ���γξڤ����뤳�Ȥ��Ǥ�����

�Ͼ�Ȥ�LTE�ӥǥ����ä���������ŵ:���եȥХ�

�����եȥХ�HAPS�ѥ⡼�����䥢��ƥ����Ⳬȯ�桢5G�̿��ˤ�����

���եȥХ�HAPS���ѤΥץ��ڥ�⡼�����䥷����������ƥ�����ȯ���Ƥ��롣���ط��϶���������������Ǯ�˲��꤬�����뤿�ᡢ�ץ��ڥ��ѤΥ⡼�����Ϸ��̡�����ѥ��Ȥ˲ä�����Ǯ���̤��θ���������߷פ������Ƥ���Ȥ�����

��ŵ:���եȥХ���Ϣ�����֥��եȥХ����ط��������̿��ץ�åȥե������HAPS�פ��̿����̤���粽����֥��ꥢ��Ŭ�����ѡפμ¾ڼ¸���������

�ޤ����̿��Ѥˤ����������б����������̤Υ�����������ƥʤ�ȯ���Ƥ��롣���ˤ�5G�̿�����ǽ�ʴ��϶ɤ���ܤ���2023ǯ9��ˤ������ǽ���HAPS�Ǥ�5G�̿�����������ܤȶ�Ʊ�Ǽ»ܤ�����

��ŵ:���եȥХ���Ϣ�����֡�������۶�����5G���϶ɡ����եȥХ����ط������5G�̿������������������ܤȶ��ϡ�

�����եȥХ� HAPS���ץȥӥǥ���HAPS��

���ޤȤ�

�����ӥ�������ɸ�Ȥ��Ƥϡ�NTT��2026ǯ�����եȥХ�2027ǯ�ٰʹߤ�ͽ�ꤷ��ξ�ҤȤ�ˤ��ȿ�ǯ��HAPS�ˤ���̿����������Ȥ��븫���ߤ���NTT�����������Ȥ��Ƥ���Ƥ��뤬�����եȥХε��Τ��緿�Ǵ��϶ɤ��緿�ε������ܤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣LTE��5G�̿��μ¾ڤ�»ܺѤߤ���

ξ�رĤ�ο�����뤳�Ȥdz�ȯ���Ƥߤ��Ĥ����ꡢ���������Ѥ�����������ǽ�������롣�����Ÿ�����ڤ��ߤ���