�ֿʹֳ�ĥ���ؤˤ�ä��Ѥ�롢ɽ���ȷи��װ�ɧ�ᡦƣ�ܼ»�ȡ������å�����ݡ��ȡ�CCBTŸ�����Embodiment++�٤��

���2020 �ѥ���ԥå���WBC�Υ����ץ˥����ˡ��Ǥθ��α�С���������������֥���פβ�2023��

�ˤơ��ɥ�������ߤ겼����줿LED�ե�å���ϻ�ò�������Ǥ��Ф���Ф�����Ȥʤä���ľ��Ū��̾�����Τ餺�Ȥ�¿�����������ʤ��ΤäƤ���Ǥ��������ꥨ���ƥ��֥���ѥˡ���MPLUSPLUS������Ҥˤ��Ÿ�����������Ÿ�����ʤΤʤ��ǡ��ʹ��Ժߤε�����ܥåȤˤ��ѥե����ޥ��ʤ�̩��������ˤʤäƤ���(����ư���)��

�����ӥå������ꥨ���ƥ��֡��١��������CCBT�ϡ�Photo courtesy Civic Creative Base Tokyo [CCBT]����19���ޤdz��Ť����������ǡ��͡��ʥ������åפ�ȡ������å�����Ѷ�Ū�˳��Ť���Ƥ���������������ä����ܤ��٤����٥�ȤȤ���9/29�˳��Ť��줿�������ض����ΰ�ɧ���MPLUSPLUS��ɽ ƣ�ܼ»�ȤΥȡ������å�����ȴ�褷�Ƥ��������롣

MPLUSPLUS��Embodiment++�ײ����2023ǯ9��16�����ڡˡ�11��19��������13����19�������˵ٴۡʽ����ξ��ϳ��ۡ���ʿ���ٴۡˢ����ǤΥ��ܥåȥ�����ˤ��ѥե����ޥϴ����桢�����Ǥ��뤬�ǽ�����18:45���ž�ꡧCCBT���ꡧ��150-0042 ����Խ�ë�豧����Į3-1 ��ë����ۥƥ��ϲ�2������������:https://ccbt.rekibun.or.jp/events/mplusplus-embodiment��š�����ԡ�������ˡ����������ʸ������ �����ĥ�������� ���ӥå������ꥨ���ƥ��֡��١��������CCBT��

����ͤ�ɽ����/�����

���٥�Ȥ���ͤμ��ʾҲ𡢤����Ƥ���ޤǤ�����Ƥ������ʤξҲ𤫤�Ϥޤä���ƣ�ܼ»��HMD�������夷�Ƥ��뤳�Ȥ���֥�������֥륳��ԥ塼�ƥ�����ƻ�աפȸƤФ�������ؤ����ܾ�ɧ�����θ��漼�пȡ����ȤΥ饤�ե���Ǥ��ä����ȥ�������֥륳��ԥ塼�ƥ����ӤĤ��븦��Ƥ�����

���θ�����ǥ��������Ȥ�����Ū��ŵ���֥��륹���쥯�ȥ��˥��פˤ�ȯɽ��IPA̤Ƨ�ˤƥ����ѡ����ꥨ�������Ȥ���ǧ�ꤵ�줿���Ȥä����ˡ����⳰�Υ���ȳ��ǥȥåץ��ꥨ�������Ȥ���ǧ���졢ƣ�ܻ�κ�������Ͻ����˲�®���Ƥ�����

��"Lighting Choreographer" contemporary dance ARS ELECTRONICA 2010��

�ֿʹ֤��Τ����֤Τ褦�˼�ͳ���ߤ˿����Ѥ�����ʤ顢�Ҥ�äȤ����鿶���դ��⺣�ޤǤ������㤦���Ȥ��Ǥ����ʤ����פȤ���ȯ�ۤ������ޤ줿���ʡ�LightingChoreographer�ס�������ƣ�ܻἫ�Ȥ�����LED VISION FLAG��

�֥ǥ����ץ쥤�ϹŤ�ʿ�̤Ǥ���פȤ����Q�����ˤ������餫�����̤ˤ��뤳�Ȥǡ��������ѥե����ޥ����ࡣ ����Ū�ʤ�Τ�ưŪ���Ѥ���פȤ����ơ��ޤ��������LED VISION FLAG�ס���WAVING LED RIBBON / Opening For The Brighter Future��

�ե�å�����˽��餫����ͭ��Ū��ɽ������˸¤�LED��WAVING LED RIBBON��

���������ǥ����륢������ޤ����

�����ơ������κ��ʷ�������Τʤ���ž����������Τϥ��饤����ȥ����Υ�졢�Ŀ���������ε�͡�Humanized Light����

����������ä������ԤˤޤȤ碌���٤餻��Ȥ���ƣ�ܻ��ȼ��δ��Ф�ͤ��ߤ����뤳�Ȥʤ����֤˳�ĥ�������κ��ʤϡ��������ǥ����륢������ޤ���ޡ�Taiwan Technology X Culture Expo�ˤ���ʤ������饤�֥��ƥ����Ȥ����ʸ̮����Ǿ�˿ͤ��Τȸ�����äƤ���ƣ�ܻᡣ���κ��ʤ��̤��ơֿʹ֤����ʤ��Ƥ⡢�����ǥ����뵻�Ѥ����ǿ���������ư����ɽ���Ǥ���פȤ����������Ƥ����Ȥ������CCBTŸ���ؤȷҤ��ä��Τ��Ȥ�����

��Humanized Light��

�����ơ�CCBT�Ǥ�3�ĤΥ��ܥåȤˤ����ʡ������ϼ̿���ư��Ǥ�̥�Ϥ������뤳�Ȥ������ʤʤΤ�������ˤƤ����ˤʤäƤ�������������

����ʥ��ܥåȤ���®�����Τ��٤뤳�Ȥˤ�äƿʹ֤�ư���ι�����������Morphing Elegance ��Robotic Choreographer�ס�

���ơ�������ʿ��Photo: Kabe Sohei��[�ɾ�ά]�̿������ӥå������ꥨ���ƥ��֡��١��������CCBT�ϡ�Photo courtesy Civic Creative Base Tokyo [CCBT]LED WAVING RIBBON�ζ˸¤ν��餫���ˤ�ä����ޤ��֥ǥ����뵻�Ѥ��������줿ͭ��Ū�ʵ��ۡפ�ץ�ʹ�¤�Υ��ܥåȤ�LED WAVING RIBBON�Υ��饯�����������̯�ˤޤ���α�Ф�ɽ����������̿������ĸ���Vitality of Light��Light-emitting Existence��

���ʤ��κ��ʤ����������˼̿���ư��������뤳�Ȥ�������ʪ�Ҹ��Ƥ�������������

BPM160�ǹ��������۷��Υ��ߥ塼���å��֥������եåȥ���פ�ڤ䤫���٤ꤳ�ʤ��������ܥå�Unknown Rhythms��Humanized Clock��

������ˤƽ���Ϫ���줿Humanized Clock���̿�ü�˱Ǥ�����й�������IPA̤Ƨ�����ѡ����ꥨ�����������ƣ�ܻ��PM��ô�����Ƥ��������Τ褦�˥ƥ��Υ��������Ϥˤ�äƿʹ֤ο��δ��Ф�ĩȯ����褦�ʺ��ʤ��¤֡������κ��ʤŤ����������פϡ�MPLUSPLUS�פȤ���ƣ�ܻ��ɽ��̳����Ҥγ�ȯ�Ϥ����ա����ܾ�ɧ��ΰ�����(M�����ܾ�ɧ���Ƭʸ���ˤ��ĥ�����Ƥ����Ȥ����פ��������β�Ҥϡ������åդ�Ⱦ������ι����������饤����ȥ���ʤ������Ǥʤ�������������ؤθ��漼�Τ褦�˳ƿ��̤Υơ��ޤγ�ȯ��ʤ�Ƥ��롣

������ʪ����к��ۤɲ�褹�٤����꤬���ޤ��Ȥ����۴Ĥ���ǡ�����ʥץ��ȥ����ԥΤʤ�����������Ϥ��פȤ��������ʳ�ȯ������������ߤ˼����ߡ�ƣ�ܻ�ϸ��߿ʹԷ���M�ΰ����Ҥ��ĥ��³���Ƥ��롣

��ɽ�����븦��ԡ���ɧ��

������Ф��ư��VR����������������ư����̾�硢����δ�翮̾�������θ��漼�пȡ����ܻ��ƣ�ܻ�Τ��礦�����ǯ��ˤ������ϲ��ޤΤ褦������������³��VR�θ��������Ѥ��ʤ��顢���ȤΥ��åƥ����å��ʸ����³���Ƥ��ꡢ����ˤ��ζ�����ã�θ�����͡���ʬ��ؤȱ��Ѥ����Ԥ���Ƥ��롣

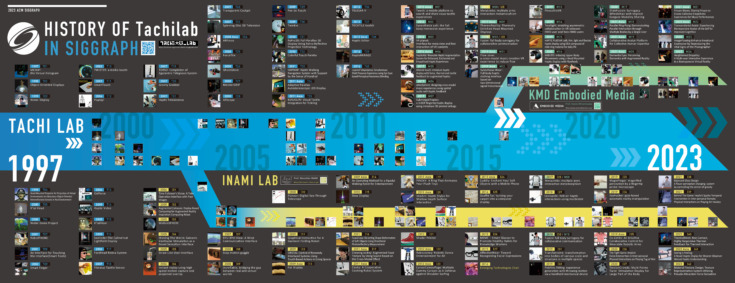

��θ����ư�η뾽�Ǥ���ֺ��ʡפϡ�SIGGRAPH��(���Ū�ʥ��饯�����CG�˴ؤ����ݲ�ġ�Ÿ����)�κ����դ��±�Ÿ����Emerging Technologies

�˽�Ÿ������Τ����Ǥ�50��Ķ���롣���Τʤ��Ǥ���ħŪ�ʺ��ʤ��Ĥ��Ƥߤ褦��

��TWISTER: a media booth - SIGGRAPH 2002 Emerging Technologies��

360�٤����Ω�α�����ɽ�����θ��Ǥ�����ʡ�Twister���뺹���Ф�褦���٤�Ĵ�����줿�ǥ����ץ쥤��桼�����μ�����ô�3��ž�����뤳�Ȥˤ�ä����ޤ������ˤ�äơ�����Ǥ������Ω�λ��360���θ���2002ǯ�˼¸����Ƥ��롣��Stop Motion Goggle��

Stop Motion Goggle��ư����ȿ���ͳ���ѹ��Ǥ��륷��å������Ĥ����������롣���ݡ��Ĥ�Ϣ³�̿��λ��Ƥʤɤˤ�Ȥ��ޥ��ȯ�����ȥ��ܤΤ褦�ʸ��̤ˤ��ư�ֻ��Ϥ���夵���뤳�Ȥ��Ǥ��롣�ޤ�������å�����ư������亸���ΰ��꺹��Ĵ�����뤳�Ȥǡ��ʹ֤��γФǤ��ʤ���ư������פʤɤ��ѿ���ֻ��֡פ�ֶ��֡פؤ��Ѵ����뤳�Ȥ��Ǥ���ʤɡ��ֻȤ����ऴ�Ȥ˵��Ť���������ץ˥塼��ǥ�����ȯ�����̣�Τ褦�ʺ��ʡ���ǯ�ΰ�Ϥ����SIGGRAPH��Ÿ���ʤΤ褦�ʡֿ����ʥ�ǥ�����������Ʊ���ˡ��ֿ����ʥ�ǥ�����ɤ��Ȥ����סֿ����ʥ�ǥ������ɤΤ褦�ʥ��ߥ�˥ƥ�������Τ��פ��Ф��Ƥⶽ̣���Ƥ��롣���θ���ץ��������Ȥΰ�ġ��֤���̤Ǥ�����VR�פϡֻ��֤�ή�줬�٤����۶��֡פ�����������뤳�ȤǸ���������ư�������٤�Ĵ���Ǥ�����ʤ���

������̤Ǥ�����VR��

���Υ����ƥ��Ȥ����Ȥǡ������������ȼ��ԤΥե����ɥХå������ƹ�®�Ǥ���̤ν������Ǥ���Τ��Ȥ�����VR�Ȥ����С������˥ۥ��Τ餷���������뤳�Ȥ��Ǥ���Τ����˶쿴���Ƥ����櫓���������۶��֤����¤˱褦���Ȥˤ������ɬ�פϤʤ��Ȥ������Ȥ˵��դ�����롣�ܶ������ȡ�ž�����뤳�Ȥǵޤ˷�̤�Ф���褦�ˤʤ��Ұ���Ф狼��褦�ˡ����������Υ롼��ˤ�äƿʹ֤�ȯ���Ǥ���ǽ�Ϥ��Ѥ�롣�ֿͤȴ֡������ˤ��ĥ���Ƥ������Ȥǿ�����ǽ�Ϥ�ȯ���Ǥ���褦�ˤ��뤳�Ȥ��ʹֳ�ĥ�Ǥ��롣��¿�ͤʥ롼�����������٤���¤���뤳�Ȥΰյ����狼�äƤ������ס�

�Ȱ�ϸ�롣

��6th Finger Project��

�֥ҥȤϿ������������̤�ο��ΤȤ��Ƽ����ळ�Ȥ��Ǥ��뤫�פȤ����䤤��Ω�Ƥ�ץ��������ȡ��ŵ��̿���ص����۰춵����ʩCNRS���ͥå��塦�����ꥷ�����������濴�Ȥ��륰�롼�פ���ȯ��ϻ���ܤλؤ�Ĥ���Ȥ������ʤ��¿�͡�

���פ����Τ���ϻ�ܤ�λؤ�Ȥä��������åפ��θ�����Ҥɤ⤿���������˼�����줿�ؤ�ǥ���Ϥ�Ȥ����θ����顢���褢�ä����Τη�»��ۥ��Τ˶ᤤʪ���䤦���Ȥ���Ȥ���ֵ���פ������ȡ�����ʤ��ä����Τ�������Ƥ����ʤ���¿�ͤʳ������ǧ���ֿʹֳ�ĥ�פȤΰ㤤���������Τ��ȸ�����

��������Ϥȶ��������ͥ��Ȥä����������ߥ�˥��������

���Τ褦����üŪ�ʸ�����¿���Ԥ���ϡ���������Ĺ��Ǥ�亴����ü�ʳص��Ѹ��楻������Ĺ�Ȥ������դ�̳��Ƥ��롣�����Ʊ���ˤ������̤����֤��Ф����Τ餷��Ƥ�����Ǥ���餦��ϡ����������ߥ�˥��������Τ�����ˡ���ƣ�ܻ��Ϥ�Ȥ������ܸ��Υ��ץ������פζ����ƶ���������Τ��ȸ�롣

�����߲����쥯����� -Jizai Collection / Full Version-��

���ν�������2022ǯ�˳��Ť��줿ERATO�ֿ��μ��߲��ץ��������ȡפκǽ��������ǽ�����̵�ư���Ϥᡢ����������ڤ��ڤäƤ�����̤ʹ���������ƥ����ȡ��ѥե����ޥ����Ǥ������줿��������ϡ��ƥ��Υ������˶�̣�Τʤ��ؤˤ⸦�����̤���ˤ��������������뤳�Ȥ����ä���Τ���

���Υ�������ϡ֥�������֥륳��ԥ塼���פοʲ���֥��פȤ�������ˤΤ��ư����ؤ˹���������ƣ�ܻ�γ�ư�ͤˤ����Ȱ�ϸ�����

�����������������åȡ����ݡ��ĤʤɤΥ�����Ϥ�ڤꡢ�����ؤ�ָ������̤Τ⤿�餹�����������פ˶��������뤳�Ȥǡ������Το���ư���������Τ��Ȥ���̤��˸�����Ƨ�߽Ф����롢���������Υ��������ߥ�˥��������ʤΤ���

���륹���쥯�ȥ��˥���Ϥ�Ȥ����ɽ���������פؤΰ�οʽФ⡢���Ρֶ��������ͥ�פΥ��˥����

�Ȥ����ڤ���Ǹ���ȿ����ʵ��Ť�����������ΤǤϤʤ�����������

������ | JIZAI ARMS: SOCIAL DIGITAL CYBORGS (short ver.)��

���륹���쥯�ȥ��˥��Ǥ���Ϫ���줿���衣���ε��Ѥ��äȤʤä����ˤ���ĥ��˴ؤ����Ϣ�θ���ϡ�����Ԥθ���Ӥ�ư���ˤ�äƥ������ư�������������⡼�ɤȡ����������Ư���Ǥ���⡼�ɡ�Ⱦ��ưŪ�˥������Ȥ���⡼�ɤʤɡ����ޤ��ޤ������ˡ���Ѥ��Ƥ��롣����ˤĤ��Ƥⴶ����Τϡ��ᡢƣ�ܻ�Τ褦����ü�θ���Ԥ����Ρֿ������θ����������ǽ�Ϥι⤵�פ��������κ��ʤ�ɽ���Υ���������������ϡ����줾�졢�ܸ������ܸ��Ȥ���̾�縦�漼��ή�������Ѥ��ʤ��顢����ʬ���ǯ��ΰ㤤�ˤȤ��줺���¾�Ԥȴؤ�ꡢ���ʤΥ����������³���Ƥ��뤳�Ȥ������Τ뤳�Ȥ��Ǥ��롣

�����δ��ȿʹֳ�ĥ�Ȥ�

������ͤζ�̣���ֿ��δ��פ䤽�γ�ĥ�ȤϤɤΤ褦�ʤ�ΤʤΤ������������������ΰ�ü��ȡ������å����θ�Ⱦ����ˤ��ƣ�ܻ�κ��ʤؤι�ɾ����õ�äƤߤ褦���ޤ�����ɾ���پ�˾夬�ä��Τ���ƣ�ܻ��ž���Ȥʤä��Ŀͺ��ʡ�Humanized Light�פ�������ʪ���Ⱦ����ξ�̤���Ĥȸ����뤬�����ݥåȥ饤�Ȥ�ư�����濴�Ȥ������֤��顢����ʪ�������������������ε�͡�

��ư���Υ��ݥåȥ饤�Ȥ�ư���Ȳ����ˤ�äƽŤߤ��鴶������ε��Humanized Light���Ϥʸ��̤���ĥ��ݥåȥ饤�Ȥϡ����θ�����ã��Υ��Ĺ�����Ĺ���ۤɡ���ž��ư���ݤν�ü®�٤�����������Ū�ˤϡ���ͤεӤ�®�٤���®��Ķ���Ƥ��뤫�Τ褦�˸������ʪ���Ȥ��ƤϤ��ꤨ�ʤ�ư���פǤ���HumanizedLight�Ǥ����ɽ���Ǥ����ǽ�������롣�Ȱ�ϸ�롣

�����ˤϡ�ƣ�ܻ�α�Фˤ�롢����ư���Υץ�����ߥȸ��α�Ф��ޥå��������ȤǴ�������ʪ���������뤤�Ϥ������鴶������ͭ��Ū�ʿ��������礭����Ϳ���Ƥ��뤳�Ȥϸ����ޤǤ�ʤ��������ơ����Τ褦��ʪ������¸�ߴ����⤿�餹����Ū�ʶ��Ҥ��ͤο���ư�����ִ�ư�פ��礭����Ϳ���Ƥ��롧

�Τ��Ȥ�����

���˹�ɾ���줿�Τϥ�ܥ��LED��Ȥä����ʡ�Vitality of Light��Light-emitting Existence������Ϥ��κ��ʤ�ɽ��ˤ⤢�����̿��(Vitality)�פˤĤ��ƶ������ڤ�����

�ǥ����ץ쥤�˸����������뤳�ȤȰŰǤ˾������������γ������˱Ǥ��о���Ϥ����Ѥ��ʤ��褦�˸����뤬���ºݤ˿ʹ֤������뿴�ݤ��礭���ۤʤ롣�ޤ��Ƥ��줬���ΤΤ褦�ʡ��ʹ֤ˤȤäƶ���¸�ߴ�����Ĥ�ΤǤ�����礭�ʾ��Ϳ������Ϥ�����

�����ӥå������ꥨ���ƥ��֡��١��������CCBT�ϡ�Photo courtesy Civic Creative Base Tokyo [CCBT]�ǽ����ƣ�ܻ�κ��ʡ����������������٤����Lighting Choreographer������������ư�ϡ��ֿ��Τΰ����פȤ���sense of embodiment��

�������륪�֥������Ȥ��������Ǥˤ�äƿ��Τα�ư�³�����ʪ���³������Ķ����ư���Ƥ���褦�ˤߤ������Ȥˤ���Τ��ä��Ȥ�����

����sense of embodiment����ݲ����졢�Ž̤��줿�Τ���γ��LED����餻�Ƥ���Vitality of Light��Light-emitting Existence����

�˸¤Τ��ʤ䤫������ĥ�ܥ��Ǻ��LED������ץ����®��ž��ư�ȸ��뤳�Ȥ����ޤ���Բ�¬��ư��������ˤ����LED�θ������Ǥ��ä�뤳�Ȥˤ�ꡢ����ʤ����γ�ˡ���̿��©��������롣����sense of embodiment�����������γ��ƣ�ܻ�θ��α�Фˤ�äƼ��̤�ͭ����ʪ���θ³���Ķ�������ޤ��������������Τ褦�˼�ͳ�˿�����

�ǽ���ˤ����ƤϿ��Ρ��Ȥ������Ū���Ǻ���Ѥ��Ƥ������Ȥ���10ǯ��ФƤ����ޤǥߥ˥ޥ�ʤ�Τ�ɽ���Ǥ���褦�ˤʤ롣�����˻��ޤǤ�ƣ�ܻ���Ѥ߾夲�ˤ�æ˹���뤷���ʤ���

��Choreographer�Ȥ��Ƥμ��Υ��ƥåפ�

�������������ޤ��Ѥ߾夲���ָ�����ѻաפȤ⤤����褦��ɽ����ˡ�ä�����Ǥ��ΤƤ��褦�˸�����Τ��⤦��Ĥο���Unknown Rhythms��Humanized Clock����

���פ��Ϥ���Ĺ�ˡ�û�ˤ��줾��켫ͳ�٤Υ���ץ�ʥ��ܥåȤ�160bpm�Ȥ����ð�Ū���ԡ��ɤ�Ÿ���������ߥ塼���å��˹�碌���������̤Ȥ������ơ����ξ���٤��롣

�ڶʤϿ������Υ���ѥͥ�dz������륱�����ҥǥե��Ÿ����Τ���������������Ρ��������ߤ��ʤ��ꥹ�ʡ��Ϥ���BPM�Dz��ڤ���Ω���뤳�ȼ��Τ˶ä����⤷��ʤ������ơ�������ʿ��Photo: Kabe Sohei��[�ɾ�ά]�̿������ӥå������ꥨ���ƥ��֡��١��������CCBT�ϡ�Photo courtesy Civic Creative Base Tokyo [CCBT]���Υ��ܥåȤˤ����ơ����Ȥ��������Ƽ�餺������������ϲ��ʤΤ���������

������ʤ�ï�⤬�����Ƥ������䡢�ָ�����ѻդ������ʤ�ʪ���������˹ߤ�Ƥ�����ͳ�פ��䤦�ȡ�ƣ�ܻ�ϡ֤�Ȥ�Ȱ�ư��ɽ������Τ˺Ǥ�ڤ��ä��������ȤäƤ��������ʤ�Ǥ���ס�

�Ȼ���ʤ�����������

������Choreographer�ʿ��ջաˤȤ��ơֿ�����ư���פ���˺�����Ȥ��Ƥ���Τ�����

�ȡ����줬����ο��Unknown Rhythms��Humanized Clock�ʤΤ���������

���ǤǤ���ɽ���θ³���Vitality of Light��Light-emitting Existence�Τ褦�ʺ��ʤǤĤ��Ĥ�Ƥ��ޤä����������ʤ�ʪ�������餳���Ǥ�����ư�����ɵ�˿����˶�̣���襤�Ƥ����Ȥ������ȤʤΤ���������

�������ˡ��Х쥨�俷����Τ褦�ʡ֤ޤ���νŤ������ʤ�ư���פˤϼ��̤�����ʤ�����ɽ���������Ƥ���������������ơ�����ƥ�ݥ����Τ褦�ʽŤߤ�ɽ���䡢�֥쥤�������Ƥ���褦��ư����ʪ���Τ��¸�ߴ����äƤΤ�ΤʤΤ��⤷��ʤ���

����������������뤬�������եåȥ���Ȥϡ�

��HOW TO DO CHICAGO FOOTWORK��

�������եåȥ���ϥ��եꥫ���������٤䥿�åץ����ϥ������֥쥤�����ʤɤ����Ǥ������줿��®�ʥ��ƥåפ���ħBPM160�Ȥ����ʹ֤ǤϤȤƤ��٤뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��褦�ʳڶʡ�������٤��ڤ�뱿ư��ǽ����ĥ��ܥåȤ��뤳�Ȥǡ���ã�Ϥʤˤ������褦�Ȥ��Ƥ���Τ���

ƣ�ܻ�Ϥ�������Ū�˰���Ǥ���路�Ϥ��Ƥ��ʤ��ä������ֿʹ֤ο��Τλ��IJ�ǽ���פؤε��Ť�����ܥåȤ�ɽ�����̤���¥���Ƥ�褦�������ܥåȤȿʹ֤ΰ㤤�Ϥ���ɡ����Ǥˤ��ȥ�å�Ū�ʤ�ΤǤϤʤ���ʪ��ˡ§������줿ư���뤳�Ȥ����ޤ�뵤�դ���

Humanized Clock��û�ˤϡ֤���û�ˤˤǤ���ɽ���Ǥ���С��ʹ֤��ΤǤ�Ǥ���ΤǤϤʤ������ס�

�Ȥ������Ť���Ǿ��¥���褦���ʹ֤��Ӥ����Ĺ�����٤Υ������ˤʤäƤ���Τ��Ȥ�����

����AI����ؤ֤��Ȥ�ƣ���������ȯŪ�ʥѥե����ޥ����Ƥ���Τ�Ʊ�������ʹְʾ�Υ���Humanized Clock�Υѥե����ޥ��鼡��Υ����ѡ������俷��������ɽ�������ޤ�뤳�Ȥ���Ԥ�������

�ʤ�����������̤���ǰᤫ��ƣ�ܻ��Humanized Clock�ζ��Ϥʱ�ư��ǽ����äƥꥢ���ʬ�ȤνѡפΤ褦�ʻ���ɽ�������ƤߤƤۤ����Ȥ���˾�����ä�������������ޤǺ��ʤΥ֥�å��奢�åפ�ĤŤ���Ȥ���ƣ�ܻ�Ϥ�����˾�˱�����Ĥ��Τ褦�������Ұ���CCBT��ˬ�줿���⿷���˸��˹Ԥäƺ��ʤΰ㤤���ƤߤƤۤ�����

���ह�Ӥˡ�-��ü�Ⱥǿ��ȿʹֳ�ĥ-

��������äϡ���ή�θ���ԤǤ��ꡢɽ���ԤǤ⤢����ͤ����餳�����ޤ줿�����餷�����å������ä���

����������ή�θ���ԤǤ�ɽ���ԤǤ�ʤ����ӥå������ꥨ���ƥ��֡��١��������CCBT�Ϥ˽�����̱�ϥ��ꥨ���ƥ��֤Ǥ��뤿��ˡ��������餤���ʤ�ؤӤ�����٤��ʤΤ���������

���ơ�������ʿ��Photo: Kabe Sohei��[�ɾ�ά]�̿������ӥå������ꥨ���ƥ��֡��١��������CCBT�ϡ�Photo courtesy Civic Creative Base Tokyo [CCBT]�����˰ᡢƣ�ܻ�ϥ��٥�ȺǸ�μ�����������Ǥ��λ��ߤˤդ��路��������Ϳ���Ƥ��줿��

��ͤϡֺ���ü�Ǥ��뤳�ȤϺǿ��ԤǤ��뤳�Ȥ�ɬ������ɬ�פȤ��ʤ����ס֥ƥ��Υ��������ɤ����Ȥ������ȤˤϤ�����äƤ��ʤ��פΤ��Ȥ�����

�����㤬�ʤ����ȡפ�Ż뤹�륢���ǥߥå��ʸ���ʬ��ˤ��Ƥ�������ȥ��˥�

�ʤ��ξ�����ü���Ѥ����ޤ줿���Ȥˤ�����Ȥϰ㤦���ͤ���ȯ�����줿��Ρ���Ȥ��Ƥϥ��顼�̿������ޤ줿���Ȥǡ���Ū¦�̤����ܤ��줿����̿��ʤɡˤ����ܤ���ᡣɽ���ο��������ɤ�������ǡ��ǿ��Ǥ��뤫�ˤ�����餺�͡��ʵ��Ѥ��Ǻ���������ƣ�ܻᡣ

��˻�����Ѳ����ܤ�ߤϤäƤ���С�������ʪ���Ť����餢��ʪ�ˡ����������������ͤ����ޤ�ĤŤ��Ƥ��뤳�Ȥ��狼�롣��������Ѥ��뤳�Ȥ����ֿ͡פȡִ֡������ˡפ��Ѳ��ˤ�ä����ޤ��ֿʹֳ�ĥ�פΰ�Ĥη��ʤΤ��⤷��ʤ���ʿ�ޤʰ��̱�Ȥ��ơ����ꥨ���ƥ��֤ʻ�������³����ͦ�������뤳�Ȥ��Ǥ����������륤�٥�Ȥ��ä���