���Ԥ�ή�Ԥä��ݥ�ȥ���ե��å��������֢���פ�������ʸ���������Ƥߤ褦

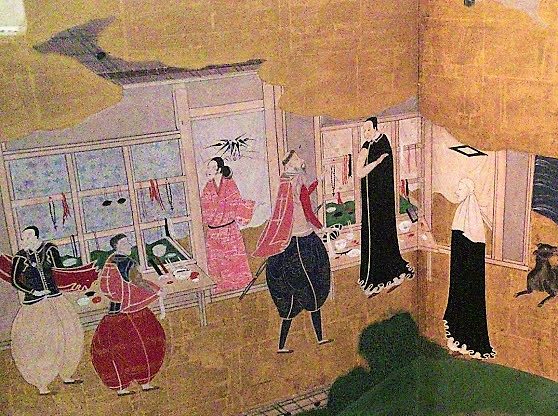

����˵���֢����������Ƥ���Τϡ����θ����������ڡ���äƤ����礭�����ȡ������Ѥ�ä������夿¿���γ���͡������Ƥ����ʪ��������į������ܿ͡�

������֢���פȸƤФ�뤳��֢���ϡ��ǰפ����ܤ���Ҥ����ݥ�ȥ���ͤ��ͻҤ���������Ρ���ˡ���������Ǥ������۹��ʷ�ϵ����դ�����ɺ��֢����¾��֢�����ʤȤϰ�����褹��Τ�����ޤ������������֢�����椫�顢����������ʸ�����������Ƥߤޤ��礦��

���⤽������ڡפäƤʤˡ�

���⤽������ڡפȤϲ��Ǥ��礦����

�����ڡפȤϡ����������ڤ��ϰ�פȤ�����̣���������ä��褦�Ǥ����ݥ�ȥ���ͤȥ��ڥ���ͤ�ؤ����Ȥ�¿���Ǥ�����������̣�Ǥ����䥤��ɤ�ޤޤ�Ƥ��ޤ�����

���簤���˾��ۤǤΥ������ͤο�������

���ʤߤˡ����ͻ��������ȥ��ꥹ�ȶ��ζض��ˤ��ݥ�ȥ���ͤ���Ҥ��ػߤˤʤꡢ��������ܤϥ��������ǰפ�褦�ˤʤ�ޤ������ݥ�ȥ���ͤ�ؤ������ڡפȶ��̤��뤿��ˡ��������ͤϡֹ��ӡפȸƤФ�ޤ�����

����Ǥϡ�����֢���Ƥߤޤ��礦��

�ݥ�ȥ��뤫���äƤ����礭����

�ޤ��ܤ�����Τ��礭�������������礭���������ǰ�������ҳ�����ξ�ħ������֢���ˤ�ɬ��������Ƥ��ơ�����¸�ߴ�������ޤ���͡��ݥ�ȥ��뤫���ä�������ϥ���ɡ��ե���ԥޥ졼�������ͳ����Ĺ�����Ҥ��ޤ�����

����֢���������줿�����å���

����֢���ˤ�ä����η����㤦�Τϡ����줾���Ԥ����������äƤ������Ȥ⤢��ޤ���������ΰۤʤ������������Ƥ������顣���쥪�����ȸƤФ���緿���䡢��Υ�������䥭���å����ʤɤ��������Ƥ��ޤ�����

���Ԥ��濴��ή�Ԥä����ڥե��å����

�ݥ�ȥ���ͤθ��ͤ�Į�����äƤ��ޤ�������ʪ����ˤ������ܿͤ����������˴��Ф��������Ƥ��ޤ�����Ԥ���Ƭ�ǻ��β��ˤ���Τϥ��ԥ��⡼��ȸƤФ���Ԥλ��ᴱ������λش�����������äƤ��ޤ������ԥ��⡼�����Ƭ��Į������ʤ��������⤯�ͻҤϤޤ�ǥѥ졼�ɤΤ褦��

��������̤�����֢���������줿���ԥ��⡼�롣�ݥ�ȥ���ͤ�¿����˹�ҡ��Ҥ��ߡ������ƥ��ܥ��ܤΥ��륵��Ȥ������ܥ�������Ƥ��ޤ������Υ��ܥ�����ܿͤ⿿���ơ����Ԥ��濴��ή�Ԥä������Ǥ��衣

���������������줿���ܿ������������Ƥ���Τ����륵��Ǥ��͡�ǻ������Ĥ������˹��Υ��륵��ǥ���äȤ������ݡ��ݥ�ȥ���ե��å������������줿�������ʥ�Ǥ���

���ܥ�����Ǥʤ������ꥹ�ȶ�������Ǥ�������ꥪ��ή�Ԥ�ޤ�����֢���������줿ϪŹ�ˤϥ����ꥪ�����䤵��Ƥ��ޤ������ꥹ�ȶ����Ԥϥ�����������Фǥ����ꥪ��Ȥ��դ��Ƥ����ͤ⤤�ޤ�����

����֢�����鸫��������ʸ�����������Ǥ��������¤ϥݥ�ȥ��뤫�鱿�Ф�ơ����Τޤ����ܤ˺��դ�����Τ���ã�οȤβ��ˤϤ�������ޤ�������Ϥ��������ʸ����Ҳ𤷤ޤ��͡�