慶応野球部「新旧2人の監督」が起こした地殻変動

2023年夏の甲子園大会を制した慶応高校(写真:時事)

夏の甲子園大会で107年ぶりの優勝を遂げた慶応義塾高校。サラサラヘアや、監督を「さん」づけで呼ぶ自由な雰囲気などが注目されているが、実は「エンジョイ・ベースボール」を体現するまでには、30年以上に及ぶ道のりがあったことはあまり語られない。

1990年代、管理野球が全盛だった時代に産声を上げ、試行錯誤を重ねた延長線上に、自主性に基づいた今の慶応の「考える野球」がある。高校球界では当初、なかなか受け入れらなかったが、今年の甲子園決勝は同じく自主性を重んじる仙台育英との決勝戦となった。

ピンチで「前進守備」をしなかった理由

今大会で、慶応の野球を象徴する場面がある。広島の甲子園常連校である広陵との3回戦だ。私は間違いなく優勝への分水嶺だったと思う。

初回に2点を先制して3回にも1点を加えた慶応だが、広陵に3回と6回に1点ずつ返されて3―2で追い上げられていた。

7回裏、広陵は1死二、三塁のチャンスを迎える。1点差であれば内野陣は前進守備を敷いて、本塁での封殺を狙うのが定石だ。だが、慶応はこの場面で前進守備をしなかった。内野ゴロで1点を献上することを覚悟した、通常の守備位置だった。

次打者が放った打球はショートほぼ正面のゴロ。慶応の八木陽遊撃手は捕球するや、本塁への送球の素振りもみせず三塁へ送球し、二塁走者を挟殺してアウトにする。1点を許し同点になったが、一塁に送球していれば2死三塁とピンチは続いたはず。それを2死一塁に留めたわけだ。

結果的に次打者をセカンドゴロで打ち取り、同点で延長戦に入って6―3で試合を制した。

この守備シフトはベンチのサインでもあったが、野手がマウンドに集まったときに、「二塁ランナーが飛び出した時は三塁で刺す」とみんなで話し合い確認していたというのだ。

あらゆる場面を想定して、高校野球の常識を覆してでも自分たちの野球をする。こういった駆け引きを楽しむのが、エンジョイ・ベースボールの真骨頂だ。

慶応は、ベスト8にコマを進め一気に波に乗ることになる。広陵戦までは表情の硬かった選手に弾けるような笑顔が出てきたのも、この試合以降のことだ。

転機になった米国へのコーチ留学

ランナーが三塁にいても前進守備を敷かないスタイルは、実は前監督の上田誠氏から継承されたものだ。

上田氏は、慶応大学野球部に在籍していた私と同期だった。大学卒業後、私は野球をやめたが、彼は指導者の道を歩んで1991年から慶応高校の監督に就任した。もともと「エンジョイ・ベースボール」という言葉は、慶大野球部で監督を務めた故前田祐吉氏が唱えた言葉だ。上田氏がまったく新しい解釈を加えて、高校野球に落とし込んだ。

上田氏は就任早々、部内の上級生と下級生の上下関係を解消させた。自主性を重んじるうえで大切な、自由なコミュニケーションを疎外するからだ。

内外野の連係の練習でも、何度もストップさせて選手同士で話し合わせる。照明のないグラウンドでの全体練習は日暮れとともに終わるが、夜遅くまで選手たちは欠点を補う自主練習を繰り返していた。監督の前で帽子を脱いで直立不動で話しを聞く姿も、慶応にはない。

だが強豪がひしめく神奈川県で勝ち抜くのは至難の業だった。上田氏が監督に就任して7年間、神奈川県予選では4回戦が4回、5回戦が1回あるが、甲子園への壁は厚かった。

転機になったのが、1998年にアメリカ学生野球の名門、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)へのコーチ留学だ。

アメリカでは内外野のフォーメーションや栄養学などを座学で徹底的に教え込む。日本の野球ではライナーやゴロを打つことが求められるが、アメリカではいかに遠くへ打球を飛ばすかが重要だ。ピンチを乗り切るためのメンタルトレーニングもマニュアルが用意されるほどだ。

たとえ僅差の試合で三塁走者がいても、試合の終盤でない限り前進守備を敷かないシフトは、元をたどればアメリカ流の合理的な発想法だ。走者が二塁のとき右方向に打つチームバッティングも不要とした。残塁が多くても併殺打でも構わない。自分の打撃を心掛けるよう、上田氏は貫いた。

推薦入試制度が追い風に

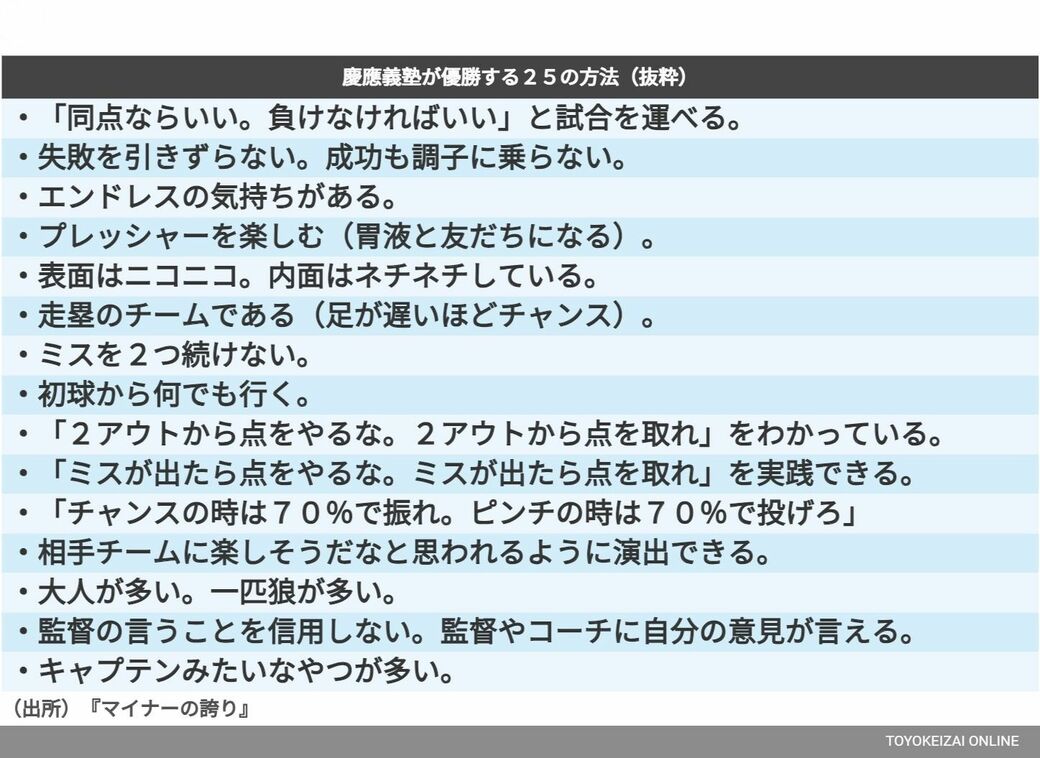

帰国後、上田氏がつくった「慶応義塾が優勝するための25の方法」には、こんな言葉が並ぶ。

徐々にチーム力が向上してきたところに、追い風が吹いた。2003年度から始まった推薦入試制度だ。9科目の成績の平均が4.2以上なければ対象にならないが、シニアチームで活躍していた選手のうち成績がよい選手に受験を促すことができる。それなりに技量を持った選手が毎年10人ほど入学してくるのはありがたかった。

2005年には45年ぶりに春の選抜甲子園大会に出場して準々決勝まで勝ち進んだ。2008年には春夏連続で、夏はやはり準々決勝で敗れた。春2回、夏2回の計4回、甲子園出場を果たしている。

上田氏が最も心を砕いたのは、ベンチ入りできない選手にプライドを持ってもらうことだ。

ベンチに入れなくても練習中に遠慮なく同僚のプレーに苦言を呈することを求めた。悔しい思いを抱えながらも、チーム力を上げるためには、彼らの苦言こそ必要で、それを受け入れられるチームを目指した。

その“苦言”は監督にも容赦なく浴びせられる。高校のある日吉(横浜市)のグラウンドで、私が練習試合を見ていたときのことだ。

「さっきからポカポカフライばかり上げやがって。ゴロを打て! ゴロを!」

すかさずベンチから声が飛ぶ。

「ゴロでなく、ライナーでええで」

関西出身の主力バッターの声だ。ゴロを打とうとするとフォームが崩れる。ライナーを打つくらいの感覚で振るべきだとは、普段から上田氏が諭していたことだ。

苦虫をかみつぶしたような表情を浮かべた上田氏だが、試合後、私におどけてみせた。

「ああいう選手がいるからいいんだ。ムカつくけどチームのためになる。監督って楽じゃないよ」

私はかつて慶応高校野球部の密着取材をした時期がある。それをまとめたのが2006年に出版した『マイナーの誇り 上田・慶応の高校野球革命』(日刊スポーツ出版社)だ。エンジョイ・ベースボールを選手がどう受け止め、チーム力を上げるために何が必要かを悩みながら成長していく過程を追ったドキュメントだ。

「任せて、信じ、待ち、許す」

2015年の夏の大会後、上田氏は退任する。自分の後継者として森林貴彦監督を指名した。森林監督の著書『Thinking Baseball 慶應義塾高校が目指す“野球を通じて引き出す価値”』(東洋館出版社)は、高校野球の指導者向けに書かれている。

そこで森林監督が高校2年ときに監督に就任した上田氏に言われた言葉に触れている。

「セカンドへのけん制の新しいサインを、自分たちで考えてみなさい」

選手はサインに従うだけという価値観しか持っていなかった森林氏は、

「そんなことしていいんだと非常に驚いた」と振り返っている。

森林監督は、エンジョイ・ベースボールを上田氏以上に徹底し、それを深化させ、さらに言語化していく。著書のなかで選手に接する心得について明かしている。

「任せて、信じ、待ち、許す」

選手の自主判断に任せない指導のほうが勝利には近道かもしれないが、「選手のためにならない」と一蹴している。

今大会で、慶応では「声出し」が禁止されていることが話題になった。これも上田時代からの教えだ。

真意は「声を出すな」と言っているのではない。

「さあ、行こう!」とか、「オー!」などという意味のない言葉はいらない。むしろ具体的な指示やアドバイスがかき消されてしまう。慶応のベンチにいる選手は、捕手が投球を後ろに逸らしたと同時にベンチ内で立ち上がって「ゴー!」「ストップ!」などとジェスチャーでランナーに知らせる。常に集中して意味のある声を出せということなのだ。

甲子園の決勝戦、仙台育英の最後の打者となった安打製造機の1番打者、橋本航河外野手への配球は圧巻だった。慶応の小宅雅己投手と渡辺憩捕手のバッテリーは、初球のカーブのあと、打者の腰付近の内角直球を4球続けている。ファウルで粘られたが、スライダーを挟んで、最後も内角直球で勝負して打ち取った。

学生コーチやベンチ入りできなかった選手が球場に通って分析したデータが生かされたのだろう。データを信じて対峙したバッテリーの勝利だ。この試合までに6割近い打率をあげていた橋本選手を、この日は5打席を完全に封じたことが勝利につながった。

仙台育英のスポーツマンシップ

森林監督は著書でスポーツマンシップの価値について、こう書いている。

「特に負けたときが重要で、(中略)礼儀正しく相手を称えられるのか。審判やチームメイトの所為にすることなく、敗戦を正面から受け入れられるのか」

決勝の試合中、慶応の一塁ランナーが盗塁した際、相手の野手と交錯して立ち上がれないのを気遣ったり、捕手邪飛でアウトになった選手までがマスクを拾って、相手捕手が戻るのを待って手渡す場面も見られた。相手チームの本塁打に拍手をする場面もTikTokにアップされている。

森林監督が著書の中で「カンニング」と戒めるのが打者による捕手の位置確認だ。高校野球の中継を見ていて、打者が構えたときにチラッと横目で捕手の位置を確認する場面をたびたび目にする。捕手が構えるコースがわかれば球種を絞ることもできる。

決勝戦を闘った選手のビデオを見直していて気づいた。仙台育英も慶応も、「チラッ」という動作は皆無と言っていいほどない。優勝インタビューに答える慶応の選手たちの言葉に、仙台育英・須江監督だけでなく、選手全員がベンチで立ちながら拍手を送る場面は忘れられない。

「時代が動いている」と感じる

森林監督は、甲子園での優勝インタビューで、こう話した。

「高校野球の新しい姿につながるような勝利だったのではないか」

2006年に私の著書『マイナーの誇り』が出版された当時、以前から知り合いの香川県の高校の野球部長から連絡があった。

「革命的すぎて、香川の田舎ではなかなか受け入れられない」

その出版から17年が経つ。決勝戦の前日、上田氏と電話で話した。

「あのころは真剣に受け止めてもらえなかったけど、最近になって坊主じゃない高校も増えてきたし、選手とフラットな関係の監督も多くなった。時代が動いているな、と感じるよね」

1991年に監督に就任した上田氏に始まった「エンジョイ・ベ―スボール」の試みは森林監督に引き継がれ、30年の時を経て選手たちが花を咲かせたことになる。

高校野球では、確かに地殻変動が起きている。

(辰濃 哲郎 : ノンフィクション作家)