習近平「一帯一路」構想が10年で完全に変質の背景

中国は国際社会での影響力拡大を狙う。写真は2023年8月24日にBRICS首脳会合に出席した習近平国家主席(写真:Bloomberg)

中国の「一帯一路」とは何だろうか。筆者はニューヨークの国連代表部に勤務し始めた2017年の秋、数年ぶりに中国外交に触れ、そのような疑問を持った。当時、中国は様々な国連決議に「一帯一路」という文言を入れ込もうとし始めていた。ただ、「一帯一路」が何かを説明できる中国人など誰もいないのではと、笑いながら言う中国の友人もいた。

中国が「一帯一路」構想を提唱して今年で10年を迎える。今年の10月には北京で第3回「一帯一路」サミットが開催されると報じられており、ロシアのプーチン大統領の訪中が取り沙汰されている。

一方、イタリアが「一帯一路」からの離脱を検討する等、「一帯一路」との距離感にはいまだに議論が尽きない。「一帯一路」はこの10年で何か変わったのだろうか。日本はこれとどう向き合うべきなのか。

走りながら考えられてきた「一帯一路」

「一帯一路」はあいまいな概念である。一般に、「一帯一路」は、中国と欧州とを結ぶ古代の貿易路(シルクロード)を参考にして、陸上と海上のルートで中国と欧州を結び、その沿線国との経済的な結びつきを強化する構想だとされる。しかし、その具体的な内容は当初から明確ではなかった。

構想が打ち出されると、政府や中国企業が沿線国でのプロジェクトに「一帯一路」の名前をつけ、中国主催の種々のイベントが「一帯一路」と関連づけられた。構想が先に打ち出され、具体的なあり方は実践の過程で考えられ、形作られてきた。そのため、提唱されてから10年が経過した現在でも、明確な定義は難しい。

そもそも、「一帯一路」という言葉は、習近平国家主席が2013年9月および10月に、「シルクロード経済ベルト」及び「21世紀海上シルクロード」をそれぞれ提唱したのが初めとされている。だが、これらをまとめて「一帯一路」と表現し始めた時期は明らかではない。

党機関紙「人民日報」のデータベースによれば、習近平主席が最初に「一帯一路」という言葉を使用したのは、2014年2月のプーチン大統領との会談である。同会談において、習近平主席は、上記2つの「ベルト(帯)」「ロード(路)」に言及し、ロシアとの間で、この「一帯一路」を進めていきたい、と置き換えている。

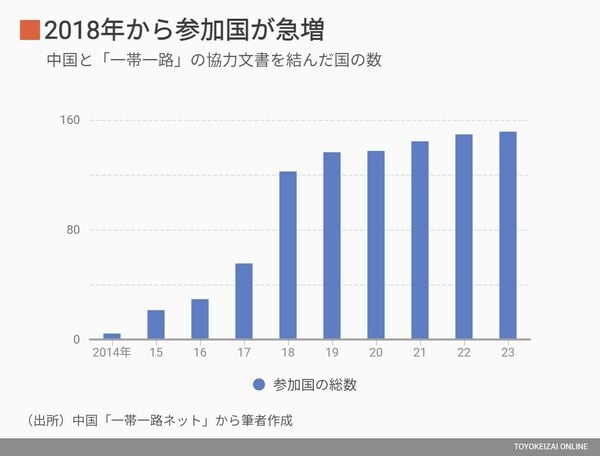

「一帯一路」は地理的範囲もあいまいになりつつある。中国政府による「一帯一路」のサイトには、「一帯一路」に関する協力文書を結んだ国のリストが掲載されている。当初、「一帯一路」は中国と欧州を陸と海で結ぶ経済構想だとされたため、協力文書を結んだ国は、沿線である東南アジアや中央アジア、中近東の国々が多かった。

しかし、その数は2017年の55国から2018年に122カ国へと急増している(下図参照)。その理由は、2018年以降、アフリカやラテンアメリカ、南アメリカ、太平洋諸国等、欧州と中国を結ぶ「帯」や「路」の沿線にはない国々が、「一帯一路」の協力文書を結んでいるからである。

では、なぜ、2018年に「一帯一路」の参加国は増えたのか。そして、なぜ、アフリカや南アメリカといったシルクロードの沿線国でない国々まで「一帯一路」の協力文書を結んだのだろうか。

「一帯一路」は「人類運命共同体」のツールに

2017年の党大会は、「一帯一路」を含めた「中国の特色のある大国外交」が、中国の発展に良好な外部条件を作り出したとして、習近平指導部の過去5年の外交を高く評価した。そして、引き続き、「中国の特色ある大国外交」や新型国際関係、「人類運命共同体」の構築を進めていくとした。

「一帯一路」は、「人類運命共同体」と並び、中国外交の成果として、さらなる発展が求められた。

また、国際社会での影響力を拡大するため、中国は「一帯一路」を利用している。中国は、西側諸国は人権や自由といった価値観を使って中国を批判し、中国の発展を妨害しようとしていると警戒の目で見ている。

2016年の講演で、中国の元駐英大使は、国連を中心とする国際秩序とアメリカの世界秩序を区別し、中国は前者に従うが後者のすべてを受け入れはしないとした。

習近平外交は「人類運命共同体」という独自の概念を提唱し、2018年頃から国連文書にこれを盛り込む等、国際社会で広める努力を強化し始めた。「人類運命共同体」に多くの国の賛同を得て、欧米の価値観がすべてでないと対抗し、中国が更に発展できる空間を確保しようとし始めた。

「一帯一路」は、経済プロジェクトを通じて、相手国との関係を強化でき、「人類運命共同体」構想への支持を取り付ける有効な手段である。

さらに、中国は中国企業の海外進出を奨励してきたが、2016年頃から、一部分野での海外投資を規制し始めたとされており、2017年からフローの海外投資額は減少していた。

ただ、2017年の党大会は、企業の海外進出を進める方針(「走出去」)を維持した。分野を限定しつつ、中国企業の海外進出先を増やすため、「一帯一路」はより広い国々で展開されていく必要があった。

経済発展のための「必要経費」としての支持

「一帯一路」については、以前より、西側諸国において、中国の影響力拡大のための取組であるとの指摘や、中国の債務に依存する「債務の罠」に陥る問題への批判があった。しかし、上述のとおり、2018年以降も、いわゆる「グローバルサウス」とされる新興国・途上国が「一帯一路」を受け入れる流れは続いている。

その大きな理由は、途上国が、経済発展やインフラ整備のための資金を強く必要としていることにあるだろう。

筆者は、最近、シンガポールやタイの研究者や企業家と現地で意見交換する機会を得たが、「東南アジアの国々はインフラ建設等のための経済支援を依然として必要としており、人権やガバナンスに注文を付けずに支援を提供する中国に頼るのは当然だ」との声を多く聞いた。

ある研究者は、「ラオスやカンボジアは決して中国依存を望んでいないが、両国に資金を提供するのは中国だけであり、中国に依存せざるを得ない、ラオスやカンボジアに中国以外の選択肢を与えるべきだ」と主張していた。

「一帯一路」構想の一環として中国とラオスの鉄道が連結された。写真はラオスのビエンチャン駅(写真:Bloomberg)

また、「一帯一路」の下で進められるプロジェクトが現地経済に貢献している部分もあり、実害は大きくなく、いわば中国との外交的なお付き合いとして「一帯一路」に参加している、との意見もあった。プロジェクトに合意しても、自国にメリットが少なければ実施されないものも多いという。

東南アジア諸国はすべて「一帯一路」に参加しているが、同時に、中国が包囲網だとして警戒する、日本の「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」のプロジェクトにも参加している。「グローバルサウス」にとっては、経済発展が第一であり、支援を提供する国の唱える抽象的な構想に賛同することは、外交上必要ないわば「必要経費」のようなものなのであろう。

日本の付き合い方

「一帯一路」はもはや地理的範囲も限定されず、中国による対外プロジェクトと結びつけられる、「枕詞」のような存在になりつつある。当初想定された中国と欧州とを結ぶ経済圏の構築という目標よりも、欧米を意識した「人類運命共同体」への支持を広めることがより重視されつつある。

他方、約190の国連加盟国のうち、150を超える国が「一帯一路」に参加しているが、これらの国が全面的に中国を支持している訳でもない。「一帯一路」に参加するか否かが、その国と中国との距離感を図るメルクマールでもない。

中国の「一帯一路」に対する姿勢にも変化が見られる。2019年4月の第2回「一帯一路」サミットで、習近平国家主席は、「一帯一路」を質の高いものに推し進めていく旨を述べた。具体的には、プロジェクトの建設や運営などにおいて、開放性を維持し、環境に配慮した形で行い、普遍的に受け入れられている国際基準に沿って進めていくこと等を強調した。

以後、中国は、「一帯一路」の質の高い発展を推進すると言い始めている。国際社会による「債務の罠」批判などを受け、中国なりに対応し、改善しようとしている。

また、中国は、2021年に「グローバル発展イニシアティブ(GDI)」を打ち出し、経済支援や国際協力を通じて、世界全体の経済発展に貢献すると提唱した。「一帯一路」のような2国間の取組でなく、多国間の取組のほうが国際社会に受け入れられやすいという判断があるのであろう。

しかし、GDIは開放性を謳いながら、ブロック経済への反対や真の多国間主義の推進といったアメリカ批判の要素を含んだ矛盾した内容であり、中国本位の印象がまだ強い。

中国は、「一帯一路」やアジアインフラ投資銀行(AIIB)を、国際社会が利益を享受する国際的な公共財であると位置づける。自国の経済成長を第一に考えていた中国が、経済発展した結果として、自国の問題だけでなく地域や国際社会の共通課題に取り組もうとすることは自然な流れである。重要なことは、中国の地域・国際的問題への関与を独りよがりなものではなく、国際社会全体に裨益するようなものとしていくことである。

世界第2位の経済大国になった中国には、大国として、地域や国際社会の課題に対して相応の貢献をする責任があり、いつまでも途上国だとしてその責任を逃れることは許されない。日本は、中国の国際問題への取組を、日本を含めた国際社会に有意義なものに導いていくことが望ましい。

外国への経済支援については、中国は日本を見習ってきたところがある。「一帯一路」に関して中国と対話し、大国としての責任を説き、個別のプロジェクトの問題や透明性の欠如を指摘して改善させていくことが日本に求められている。

(町田 穂高 : パナソニック総研 主幹研究員)