日本人の「自画像」の書き換えが必要とされる理由

現在のような成熟化の時代において、「自然/環境」の次元、日本人の自然観、生命と死の根源にある次元にまでさかのぼった探究が必要ではないでしょうか(写真:タカス/PIXTA)

加速する「スーパー資本主義」、持続可能性を前提とする「ポスト資本主義」の「せめぎ合い」はどこへ向かうのか。『科学と資本主義の未来──〈せめぎ合いの時代〉を超えて』著者で、一貫して「定常型社会=持続可能な福祉社会」を提唱してきた広井良典氏が、「日本人論」を刷新し「アニミズム文化・日本」の可能性を検討する。今回は、全2回の前編をお届けする。

失われた「日本の自画像」を求めて

「失われた〇〇年」といった表現を含め、日本社会がさまざまな面で漂流を続け、混迷しているという認識が広く共有されるようになってすでに長い時間がたっている。

こうした閉塞状況が継続する背景には、戦後の日本において“国を挙げての”ゴールだった「経済成長」という目標が、物質的な豊かさの飽和のなかで十分機能しなくなる一方で、それに代わる目標や価値、あるいは「実現していくべき社会像」を日本社会が見いだしえていないという点があるだろう。

同時に、そもそも私たちが自分たちの生きる「日本」という国ないし社会について、どのような“自画像”を描き、自らのアイデンティティをもつかという点が、現在の日本においてはきわめて見えにくくなっていることが閉塞状況の根本にあるのではないか。

言い換えれば、かつて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と賞賛されたような、昭和の高度成長期に見られた一過的な「経済大国」的自画像に代わる、新たな日本の自己イメージの構築がいま求められているのである。

こうしたテーマについて、私は2023年に公刊した『科学と資本主義の未来』において関連する問題提起を行い、また本オンラインでの論考〈実は「世代間ギャップが大きい国」だった日本〉〈「団塊的・昭和的・高度成長的」思考からの転換期〉で序説的な議論を示したが、ここでは以上のような「日本像の再構築」という話題について、それを“「経済大国」から「アニミズム文化・定常文明」へ”という視点を中心に考えてみよう。

ここで日本の自画像あるいは自己イメージについて考える手がかりとして、いわゆる「日本人論」で描かれた日本像の展開について簡潔な整理を行ってみたい。

駆け足で議論を進めることになるが、一般に日本人論とは、「日本人(ないし日本文化)の特質」について何らかの角度から論じたものをいい、これまで無数の論あるいは著作が示されてきた。

たとえば江戸時代における本居宣長らの「国学」の系譜は一種の日本人論――特に中国と対比のうえでの日本文化の特質を論じる――とも言えるし、広く読まれている渡辺京二氏の著作『逝きし世の面影』――江戸末期から明治初期に日本を訪れた外国人が日本について記した文章を独自の視点で整理し再構成したもの――で扱われている、当時の外国人の日本に関する著作群も「日本人論」と呼べる性格を含んでいる。

高度成長期前後に興隆した「日本人論」

しかし「日本人論」がある意味でもっとも活発化し、その“興隆”を見たのは、やはり昭和の高度成長期ないしその前後の時期と言ってよいだろう。

なぜこのようになるかというと、当時の日本がまさにそうだったように、ある国が国際社会の中で何らかの意味で“頭角”を現わし、注目されるようになると、当然のことながらその国の特質やその背後にある諸要因についての議論が起こり、またその国内部においても、(そこで意識されている国際社会ないし他国との比較の中での)自らの特徴あるいは再定義をめぐる議論が活発になるのである。

ちなみにこれは当然日本に限ったことではない。たとえばアメリカもまた「アメリカ人論」の活発な国であり、そこでのキーワードの一つは「アメリカ的性格(American Character)」、つまり他国にはないアメリカ人ないしアメリカ社会の性格で、この話題に関する無数の著作が(特に1950〜60年代頃を中心に)刊行され、さまざまな議論が行われたのである(この点について詳しくは拙著『エイプリルシャワーの街で――MITで見たアメリカ』および『脱「ア」入欧』を参照されたい)。

話題を日本人論に戻すと、日本人論がもっとも活発だった高度成長期ないしその前後の時代における、そうした論の内容面での特徴はどのようなものだったのか。

ここで日本人論として挙げられる著作の中で特に代表的なものを挙げるとすれば、それは以下のようなものとなるだろう。

・和辻哲郎『風土――人間学的考察』(1935年)

・ルース・ベネディクト『菊と刀』(1946年)

・中根千枝『タテ社会の人間関係』(1967年)

・土居健郎『「甘え」の構造』(1971年)

これらについてはすでにその内容を知っているという読者も多いと思うが、確認の意味でそれらの概要をごく駆け足でレビューしておこう。

100万部を超えるベストセラー本も誕生

最初の和辻哲郎『風土』は、戦前に書かれたものなのでやや時代がずれるが、世界の風土を大きく「モンスーン(=主にアジア)」、「砂漠(=主に中東)」、「牧場(=主にヨーロッパ)」と分けたうえで、それぞれにおける人々の行動様式や世界観、宗教等のありようを描く内容だった。そして「モンスーン」に位置する日本について、その特質を「台風的な忍従性」とか「しめやかな激情」、家の“「うち」と「そと」”の区別の強さといった視点にそくして論じたのである。

多少余談めくが、私はこの本を大学時代に初めて手にとった時はどこがおもしろいのか理解できなかったが、40代になりたまたま本屋で目にしたのをきっかけに再読することになり、この時はその内容に大いに感銘を受けたという思い出がある(大学のゼミでもしばしばテキストとして使った)。後の議論にもつながるが、それは“エコロジー的(比較)文明論”とも呼べるような先駆性をもった内容であり、日本人論という枠を超えた広がりをもっている。

次の『菊と刀』は、文化人類学者として幅広い業績を残したアメリカ人女性のルース・ベネディクトが、当時の“敵国”たる日本社会の特質あるいは日本人の行動様式を理解する目的でまとめた著作であり、特によく知られているのは「日本=恥の文化」、「西洋=罪の文化」という対比だろう。つまり行動や規範が、(キリスト教のような)超越的な神との関わりにおいてではなく、もっぱら他者との関係性において規定される日本社会のありようを「恥の文化」と特徴づけたのである。

3番目の『タテ社会の人間関係』は、社会人類学者で東大初の女性教授ともなった中根千枝が、インドや中国等との比較を踏まえて日本の特質を論じたもので、「場」の重視、「単一社会」としての日本社会の性格、そこでの「集団の孤立性」、ひいてはそれらから帰結する(先ほどの和辻『風土』での議論とも通じる)「ウチ」「ヨソ」の意識の強さ等を述べる内容になっている。

100万部を超えるベストセラーとなった本だが、日本社会における関係性のあり方、特に上記の「ウチ」「ヨソ」の断絶の大きさや、同質的メンバーによる集団の「一体感」の重視等を批判的に論じており、そのまま現在の日本社会にもあてはまるような中身である。私自身も共感するところが大きく、これも大学のゼミで何度か取り上げてきた。

最後の『「甘え」の構造』は、精神科医で東大教授も務めた土居健郎の著作で、書名のとおり「甘え」を日本人の心理あるいは日本社会の構造を理解するキーワードとしてとらえ、そこから日本人の精神構造の特性を論じていくものである。

英訳タイトルが“The Anatomy of Dependence(依存の解剖)”となっていることにも示されているように、(集団内部あるいは「身内」における)「依存」的な関係性のあり方に日本社会の特質を見る内容となっている。

高度成長期前後の日本人論の特徴

以上、日本人論の代表的存在と言える4つの著作について概観したが、ここで1点気づかされることがある。

それは、和辻哲郎の『風土』を若干の例外として、これらはいずれも日本人あるいは日本社会における人と人の「関係性」、あるいは「コミュニティ」ないし集団のあり方に主たる関心を向けているという点だ。

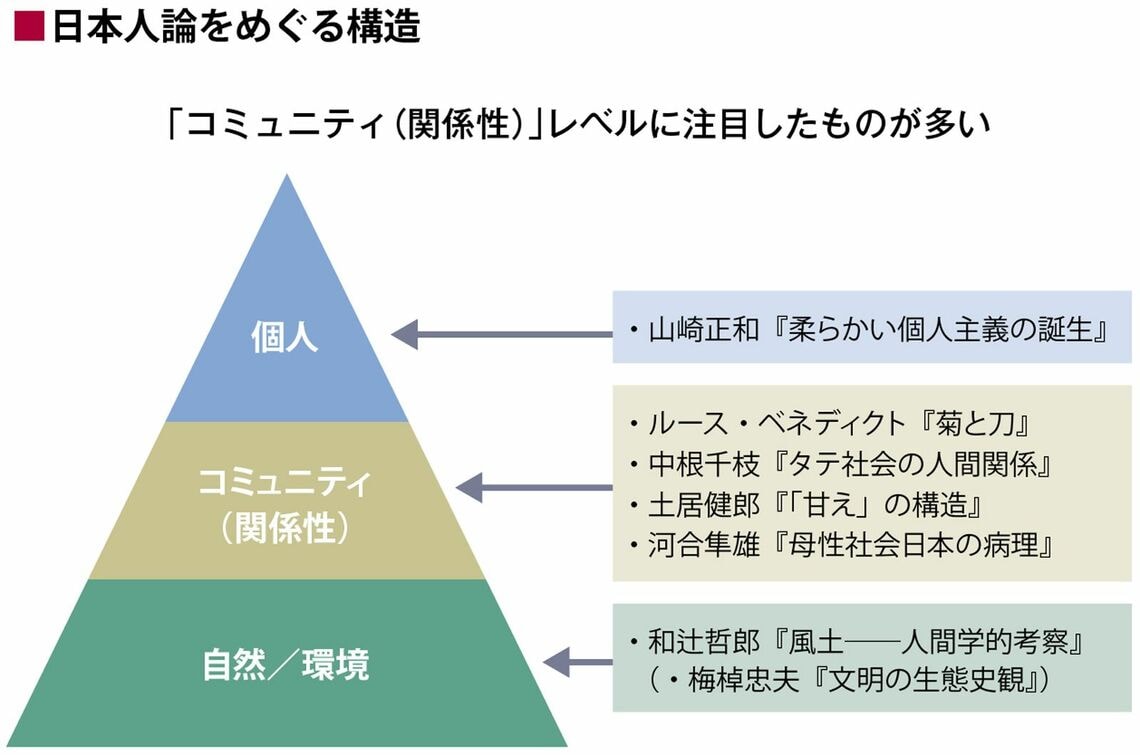

この点に関して、図を見ていただきたい。これは人間と社会をめぐるテーマを理解する際の基本的な枠組みを示すもので、土台に「自然」あるいは「環境」に関する次元があり、その上に「コミュニティ」(あるいは共同体)の次元があり、さらにもっとも上層に「個人」という次元がある構図になっている。

出所:筆者作成

そしてこれらと日本人論との関係について見た場合、先ほど述べたように、高度成長期を中心とする代表的な日本人論は、この図の中での「コミュニティ」のレベル(あるいは「コミュニティ」と「個人」のレベルの関わり)を基本的なテーマとしていることに気づかされる。

裏を返すと、図のピラミッドの「自然」とか「環境」に関わる次元、つまり日本人の自然観とか、人間と自然の関係性に注目したものは少ないということだ。そして、後ほど話題にする「アニミズム」、あるいは日本文化の“アニミズム的性格”という視点は、まさにこの「自然/環境」の次元に関わるのである。

ちなみに図においては、先ほど取り上げた代表的日本人論の4作品と並んで、それに準ずるような影響力をもった著作として、

・山崎正和『柔らかい個人主義の誕生』(1984年)

・河合隼雄『母性社会日本の病理』(1976年)

・梅棹忠夫『文明の生態史観』(1967年)

の3つを加え、図のピラミッドの3つの次元に関連づけている。

ごく簡潔に確認すると、『柔らかい個人主義の誕生』は、そのタイトルが示すように当時(80年代)の日本において(それまでの時代に見られなかったような)自立性の高い「個人」が生成しつつあり、結果的にそれは「コミュニティ」と「個人」の次元がバランスよく調和した「柔らかい個人主義」と呼びうる新たな方向を示しているという内容だった。2番目の『母性社会日本の病理』は主として「コミュニティ」(人と人との関係性)に関わる内容で、議論の方向は先ほどの『タテ社会の人間関係』や『「甘え」の構造』と通底するものである。

一方、『文明の生態史観』は、ユーラシア大陸の中心に広がる乾燥地帯とその周辺の文明世界(中国世界、インド世界、ロシア世界、地中海・イスラーム世界)を「第二地域」、そこから離れた西ヨーロッパと日本を「第一地域」としたうえで、遊牧民による暴力や破壊が生じやすい第二地域から遠い距離に位置する西ヨーロッパと日本において、互いに類似した社会発展の過程があったとする内容だった。

これは現在の視点から見るといささか議論がラフすぎるという印象も残るが、当時の日本の状況(この著書の原型となった論文が雑誌『中央公論』に発表されたのが1957年)においては、マルクス的な発展段階論とは異なるオルタナティブな世界史理解のアプローチとして大きな注目を浴びたのだった。ただし、先ほどの和辻の『風土』以上に「日本人論」というカテゴリーに収まるかは若干微妙な面があるので、図では括弧に入れて示している。

「自然」や「環境」をめぐる次元の重要性

以上を踏まえてあらためて前掲の図を見ていただくと、これらの3著作を加えたうえで、全体としてやはり高度成長期とその前後の時期の主要な日本人論の多くは、日本社会における人と人の「関係性」、あるいは「コミュニティ」ないし集団のあり方に主たる関心を向けているという点が確認できると思われる。

それでは、なぜ当時の日本人論においては、こうした日本社会における人と人との関係性をめぐるテーマが主要なトピックとなり、「自然」や「環境」をめぐる次元、あるいは日本人の自然観ひいては「アニミズム的文化」といった視点の議論は少なかったのだろうか。

おそらく次のような理由ないし背景があったと思われる。

すなわち、当時の日本人論の多くは、急速な近代化ないし工業化の坂道を登りつつある日本社会の“後進性”、あるいは後進性とまで言わずとも欧米との対比における特質に主たる関心があり、そうした文脈において、日本における「個の確立」の弱さという点、あるいは日本社会の“ムラ社会”的性格といったことが大きなテーマとなっていたのである。

そして、この関心の方向からすれば、先の図のピラミッドにおいて望ましいのは「自然→コミュニティ→個人」という、いわば上に向かうベクトル、あるいは“離陸”の方向ということになり、おのずと「自然」や「環境」への関心は後景に退くことになるだろう。

もちろん日本においても、たとえば柳田國男、折口信夫、谷川健一等といった民俗学の系譜や、岡正雄、大林太良、岩田慶治等といった民族学ないし文化人類学の流れ、あるいは宗教学、歴史学等々の領域において、アニミズムを含めた日本文化における自然観や死生観等に関わる探究は脈々と行われていたと言えるが、それらは当時の時代状況において(先に挙げた日本人論の著作のようには)社会全体の関心を引き起こすには至らなかったのである。

生命と死の根源にある次元にまでさかのぼった探究

以上が高度成長期およびその前後の時期における日本人論の特徴とその背景である。

しかしながら、高度成長期とは異なる現在のような成熟化の時代において、日本あるいは日本文化についての深いレベルでの理解を進めていくためには、むしろ図のピラミッドの土台をなしている「自然/環境」の次元、あるいは日本人の自然観、ひいては生命と死の根源にある次元にまでさかのぼった探究が必要であるというのが本稿の関心である。

そこで浮かび上がるのが「アニミズム文化としての日本」という視点であり、これらについて次回さらに考えてみよう。

(広井 良典 : 京都大学 人と社会の未来研究院教授)