青くてエモい「ブルーライト文芸」大ブームの理由

青い表紙でエモい内容の「ブルーライト文芸」が今、中高生を中心に人気を集めている。「田舎」「夏」「ヒロインの消失」と、内容面にも共通する要素がある。なぜ、若者に支持されているのだろうか?(編集部撮影)

「ブルーライト文芸」という言葉をご存じだろうか。

「青い」キラキラした、エモいイラストが表紙になっている文芸作品のことで、近年、複数の出版社を中心に、そうした文芸作品が多く刊行されている。

書店に、こういったキラキラした表紙の小説を見たことはないだろうか?(編集部撮影)/外部サイトでは写真をすべて見られない場合があります。本サイト(東洋経済オンライン)内で御覧ください

特に中高生を中心に絶大な人気を博しており、実写映画化される作品も急増中。

面白いのは、こうした作品群は表紙イラストが似ているだけではなく、その内容にもいくつかの共通点があることだ。

文芸ファンを中心ににわかに注目を集める「ブルーライト文芸」とはなにか?

短期連載の初回となる今回は、そのジャンルの名付け親でもあるぺシミ氏(@pessimstkohan)にお話を伺った。

ブルーライト文芸の共通点「田舎」「夏」「ヒロインの消失」

ぺシミ氏は2020〜2021年ぐらいに、本屋の一角がやけに「青い」ことに気が付いたという。

「そうした青い表紙を持つ作品にいわゆる『ライト文芸』が多かったので、『ブルーライト文芸』と名付けたんです」

「ライト文芸」は、「ライトノベルのように、表紙にイラストを使った文芸作品」のことだとペシミ氏は説明する。内容的には、ライトノベルと一般文芸の中間にあり、『ビブリア古書堂の事件手帖』などが代表作だ。

「それから、こうした作品が出てきた2010年代は、電子書籍が勃興した時期でもあったので、電子機器が発する『ブルーライト』にもかけています」

ペシミ氏がこのように名付けると、文芸ファンの間でこの名称が話題となり、にわかに「ブルーライト文芸」が一つのジャンルとして認知され始めるようになった。

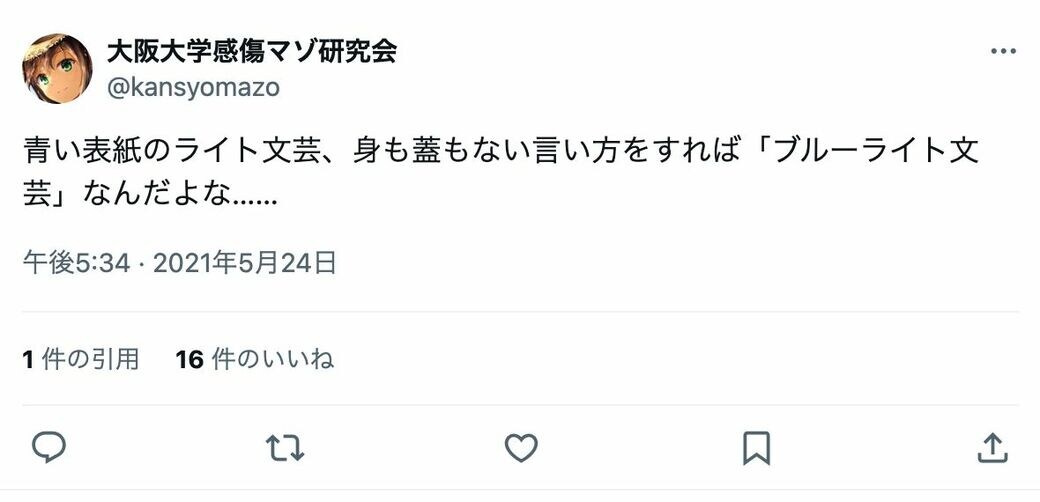

ペシミ氏が最初に「ブルーライト文芸」について触れたツイート。以降、ライトノベルやライト文芸好きの中で、徐々に認知を獲得していった(2021年5月24日/@kansyomazo/大阪大学感傷マゾ研究会)

ブルーライト文芸に分類できる作品を出版しているレーベルは、KADOKAWAメディアワークス文庫やスターツ出版文庫、集英社オレンジ文庫など多様だが、表紙の類似性だけでなく、話のパターンも似ていることにペシミ氏は注目している。

「ブルーライト文芸には典型的な話のパターンがあります。ヒロイン(や恋人、想い人)と出会い、最後に消失するということです。また、最近の作品ではそこまで露骨ではありませんが、『田舎』や『郊外』の『夏』を舞台にしがちであるという共通点もありました」

『一瞬を生きる君を、僕は永遠に忘れない。』(amazonより)

中高生を中心に人気となり、ライト文芸コーナーでもよく見かける『一瞬を生きる君を、僕は永遠に忘れない。』のあらすじを簡単に紹介しよう。

主人公の輝彦は、ある日、クラスの人気者である香織から自分の専属カメラマンになるように言われる。突如として始まった撮影生活は香織の自由な性格もあって大変なものになる。しかし、あるとき、輝彦は彼女が重い病と闘っていることを知り……。

最終的にヒロインの香織は病気のために亡くなってしまうのだが、これが「ヒロインの消失」だ。他の作品でも、ヒロインが何らかの病気にかかっていることが多く、しかも最後にはヒロインが死んでしまうことが多い。

『キミスイ』『君の名は。』のヒットが方向性を決めた

ぺシミ氏はこうした一連の作品の方向性を決定づけた存在として、話の内容で言えば2015年の『君の膵臓をたべたい』、ビジュアル面で言えば2016年の『君の名は。』の存在を挙げる。

『君の膵臓をたべたい 』(amazonより)

『君の膵臓をたべたい』は、膵臓の病気を患うヒロインとの悲恋が描かれた住野よるの作品で、映画化もされ大ヒット。その作品構造は、確かにブルーライト文芸の通りだ。

また、『君の名は。』は、その「エモい」と言われたポスタービジュアルで大きな反響を呼んだ。たしかに、映画ポスターは青く、逆光も相まってキラキラしている。

このポスターが多くの人に認知され、特に若年層の人気を得たことで、こうした文芸作品の表紙が若者受けする「青い」表紙になったという経緯もあるだろう。

「逆光」「キャラよりも風景を主としたビジュアル」などの要素は、ブルーライト文芸に受け継がれた(映画『君の名は。』公式サイトより)

こうしたヒット作が内容とビジュアルの両面から後押しして、「ブルーライト文芸」というフォーマットが生まれていった。

「ケータイ小説」「ライトノベル」という2つの潮流

これらのヒット作の影響が決定的だったとはいえ、ブルーライト文芸には、そこに至る歴史的な流れがあった。ペシミ氏によれば、「ブルーライト文芸」に分類される作家たちの系譜を見ると、そこには2つの潮流があるという。

「1つが、『恋空』や『Deep Love』で知られるスターツ出版が得意とした、ケータイ小説からの流れです。こちらは主に女性読者を対象としています。2つ目が、男性読者を対象としていたライトノベルからの流れです。

もともとケータイ小説は少女漫画のメンタリティに近かったので、初期は俺様キャラとかの偉そうな男キャラが流行っていて、題材としても『売春』や『妊娠』『不治の病』など、ダークな要素を含む作品も書かれていました。

しかし、時代が下るにつれて、相手の男の子が『クールで無気力だけど、一途な男キャラ』に変化していったんです。このような変化を経て、もともと距離があったはずの『ケータイ小説』と『(ラノベ作家が文芸作品を書くという意味での)ライト文芸』が接近していきました。

結果、それぞれまったく異なる読者層を想定していた作品であるはずなのに、類似点が多い作品群が生まれた。それらをまとめて分類する用語として『ブルーライト文芸』という言葉を使いました。

『ライト文芸』というと、今ではどうしても女性向けの作品、という印象が強く、入間人間、河野裕、三秋縋らの2010年代前半にライトノベルと一般文芸の境界で活躍したような作家たちの創り上げてきた、ライトノベル的な流れを汲んだ『ライト文芸』の文脈が見逃されてしまうので、その2つを合わせたものとしてブルーライト文芸と呼ぼう、という意図もあります」

ブルーライト文芸の歴史を紐解いていくと、ケータイ小説、ライトノベルという2000年代、2010年代に流行した文芸作品の流行が見えてくるという。

そこに『君の膵臓をたべたい』『君の名は。』という作品が登場することによって、ビジュアル面や話の内容での類似性が生まれてきたのだ。

『風立ちぬ』が及ぼした影響は大きい?

ケータイ小説、ライトノベルの文脈から生まれたブルーライト文芸だが、その話の定番パターンである「ヒロインが病気になる」ということに対しては、「病をエンタメコンテンツとして消費している」といった声もあるかもしれない。

しかし、興味深いのは、こうした文芸作品のスタイルは、日本において歴史的に繰り返されてきたということだという。ペシミ氏が説明する。

「病気で亡くなってしまうという少女の話の源流を辿っていくと、サナトリウム文学があります。結核患者を題材にした文学作品のことで、代表的なところでいえば、堀辰雄の『風立ちぬ』ですね」

『風立ちぬ』は、宮崎駿によって映画化もされた文学作品で(宮崎の作品では堀越二郎の半生を合わせたような形で創作された)、主人公が田舎の結核患者の隔離施設であるサナトリウムを訪れて、そこで少女と出会う話である。

(スタジオジブリ公式サイトより)

本作は、肺結核を病んだ堀自身の体験をもとに執筆された作品で、ヒロインである節子のモデルは、夭逝した堀の婚約者・矢野綾子である。

実際、『風立ちぬ』のヒロインも、最後には結核で亡くなってしまう。

「日本は、堀辰雄が用意したこのフォーマットにのっとって、何度も創作を繰り返してきました。起源については『風立ちぬ』以外にも諸説ありますが、ブルーライト文芸は現代版のサナトリウム文学であると言えるかもしれません」

ブルーライト文芸と日本文学の共通点

ブルーライト文芸には、他の日本文学の作品との共通点もあるという。

「2022年に映画化もされた宇山佳佑『桜のような僕の恋人』の最後では、ヒロインが消えてしまったのに、去年より桜がより美しく、儚く見えるということが描かれていますが、こうした感性は、梶井基次郎の『桜の樹の下には』と一緒なんです」

堀と同じく、梶井も肺結核を患い、31歳の若さで没した作家だ。治療法がまだ発見されていなかった当時は、言うまでもなく『不治の病』だった。

「この作品では、目の前の桜がこんなにも綺麗なのはその下に屍体が埋まっているからだ、と主人公が自分の中で納得のいく説明をしている。

ここで重要なのは、屍体が埋まっている”のに”綺麗なのではなく、屍体が埋まっている”から”綺麗なのだ、と結論を転倒させている点です。

つまり、ある条件下においては、ヒロインの消失や不治の病という切なく悲しい負の要素が、世界をより輝かせてしまう。そういった負から正へのダイナミズムが、「エモさ」のコアでもあると思います。

その題材として桜が使われているのも面白い。そういえば、『君の膵臓をたべたい』の表紙は桜が使われていますし、ヒロインの名前も『さくら(桜良)』ですよね」

儚いものの象徴として「桜」が使われることは、日本文化の常套手段である。その系譜にもブルーライト文芸は位置づけられるのかもしれない。

また、「ヒロインの消失」でいうと、例えば『源氏物語』などもその系譜に入ると筆者は感じた。

主人公・光源氏が愛した女性は、ことごとく作中の中で亡くなったり、あるいは光源氏の元から去っていく。ブルーライト文芸が描くモチーフは、日本人にとって非常に理解しやすく、また伝統的に描かれてきたモチーフなのではないか。

ブルーライト文芸は今後どうなるか

このように、日本人の感性を否応なく刺激するものを描きつつ、勃興してきたブルーライト文芸。今後もこうした文芸作品は流行していくのだろうか。

『余命100食』。話のパターンがある程度決まっているからこそ、作家性が出て、ブルーライト文芸の成熟につながっている(amazonより)

「実際に、実写映画化される作品がどんどん決まっていますね。その需要がある限りは続いていくのではないでしょうか。今年は『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』が映画化されるようで、楽しみです。

また、個人的にはブルーライト文芸はある程度、話のパターンが決まっているからこそ、作者がどのようにそれを描くのかが多様で面白いです。ヒロインが消失するというテーマをいろんな素材で書いているから、作家性がよく出るんですよ。

最近読んで面白かったのは『余命100食』(湊祥著)という作品です。

これは、ヒロインが死ぬまでの間にどんなものを食べるのかという『病』と『グルメ』を掛け合わせたもので、タイトル的には明らかに、ブルーライト文芸における傑作である『余命10年』(小坂流加著)を意識しているのですが、ライト文芸で元々人気だった「グルメ・食」を掛け算するのは試みとして新しいし、作品としても面白いんですよ」

映画化もされた傑作『余命10年』。作者の小坂流加氏は、難病を患っており、38歳という若さで逝去している。なお、表紙のイラストは『キミスイ』のloundraw氏だ(amazonより)

ブルーライト文芸を、一種の流行として片付けるのは簡単だ。

しかし、その歴史を紐解いていくと、2000年代から2010年代、さらにそれ以前と、日本文学の伝統に位置づけられる深みを持っていることがわかる。

まだまだ勃興したばかりのジャンルではあるが、それらを紐解くと、日本文化のある部分が見えてくるかもしれない。

インタビュー後編では、ブルーライト文芸に見られるもう一つの特徴、「強い個性のないキャラクター」について、引き続きペシミ氏に伺っていく。

(谷頭 和希 : チェーンストア研究家・ライター)