超新星爆発でコンパクト星が生じている直接証拠を初観測

太陽より重い恒星が寿命の最期に起こす「超新星爆発(II型超新星)」では、その後に高密度に潰れた中心核である「中性子星」や「ブラックホール」のような「コンパクト星」が残されることが良く知られています。しかしこれまで、超新星爆発とコンパクト星が関連していることを示す、直接的な観察証拠はありませんでした。

2つの国際研究チームは「SN 2022jli」という超新星爆発を観測したところ、ある独特な光度曲線(明るさの変化)を捉えることに成功しました。この光度曲線は、超新星爆発によって誕生したコンパクト星が膨張した伴星の大気を吸い込むことで発生しているものと考えられます。超新星爆発とコンパクト星が関連していることを示した初の観測記録です。

■「超新星爆発」の後に「コンパクト星」を残す直接証拠はこれまでなかった

太陽のような「恒星」は中心核で起こる核融合反応により自らエネルギーを生成すると共に、重力によって潰れるのを回避しています。しかし、いつかは核融合が停止してしまうため、重力で潰れてしまう「重力崩壊」という現象が発生します。

太陽の8倍よりも大きな質量を持つ恒星の場合、中心核は重力崩壊によって非常に高密度な塊となります。中心核の外側にある物質は遅れて落ちてくるため中心核へと衝突し、跳ね返ります。その後のプロセスの詳細は現在でもよく分かっていませんが、中心核が高密度となる過程で発生する素粒子が外側を覆う物質に吸収されることや、中心核で跳ね返った物質と落下してくる物質同士が衝突することで発生する膨大なエネルギーによって、中心核以外の物質が高速で外へと飛び出していきます。これが「超新星爆発」です。

この塊の状態で重力崩壊が停止すると「中性子星」となり、この状態でも重力に耐えられずに無限に重力崩壊するようになると「ブラックホール」となります。中性子星とブラックホールは、数百万kmの直径を持つ恒星と比べればどちらもずっと小さな数km〜数十kmのサイズであるため、これらを総称して「コンパクト星」(※)と呼びます。

※…本記事では触れていませんが、コンパクト星には直径が1万km程度の白色矮星も含まれます。これは太陽のような、超新星爆発を起こさない恒星の中心核に由来します。

超新星爆発に伴ってコンパクト星が生成されることは理論的に何度も検証され、強固に予測されています。また、過去の超新星爆発の跡でコンパクト星が見つかった例もいくつかあります。著名な例は、西暦1054年に観測された超新星爆発で生成された超新星残骸「かに星雲」の中心部に存在する中性子星「かにパルサー」です。

このように、超新星爆発とコンパクト星の関連性に関する証拠は集まっており、疑いようのない状況となっています。しかし、超新星爆発の直後にコンパクト星の存在を示す観測記録が得られるという、 “ほぼリアルタイム” な発見はこれまで実現していませんでした。本来ならば、コンパクト星は超新星爆発が起きた時のたった数秒間で生成されていると考えられていますが、超新星爆発の現場は膨大な物質と放射に包まれているため、中心部のコンパクト星からの放射は隠されてしまい、長期に渡って直接捉えることができないからです。

科学的に厳しい態度で望むならば、超新星爆発と同時にコンパクト星が生じているという考えは、現時点では状況証拠に基づくものであり、直接的な証拠がないと指摘することもできます。このため、超新星爆発の直後にコンパクト星を見つけるには、何か別の観測証拠が必要となります。

■「SN 2022jli」の周期的な明るさの変化の理由は何か?

「SN 2022jli」は、地球から見て「くじら座」の方向に約7500万光年離れた場所にある銀河「NGC 157」で発生した超新星爆発です。この超新星爆発は先行してクイーンズ大学ベルファストのT. Moore氏が観測と研究を行い、追加観測を行ったワイツマン科学研究所のPing Chen氏らの研究チームがさらなる詳細を明らかにしました。2つの研究チームの論文はそれぞれ2023年のAstrophysical Journal Letters誌、および2024年のNature誌に掲載されました。

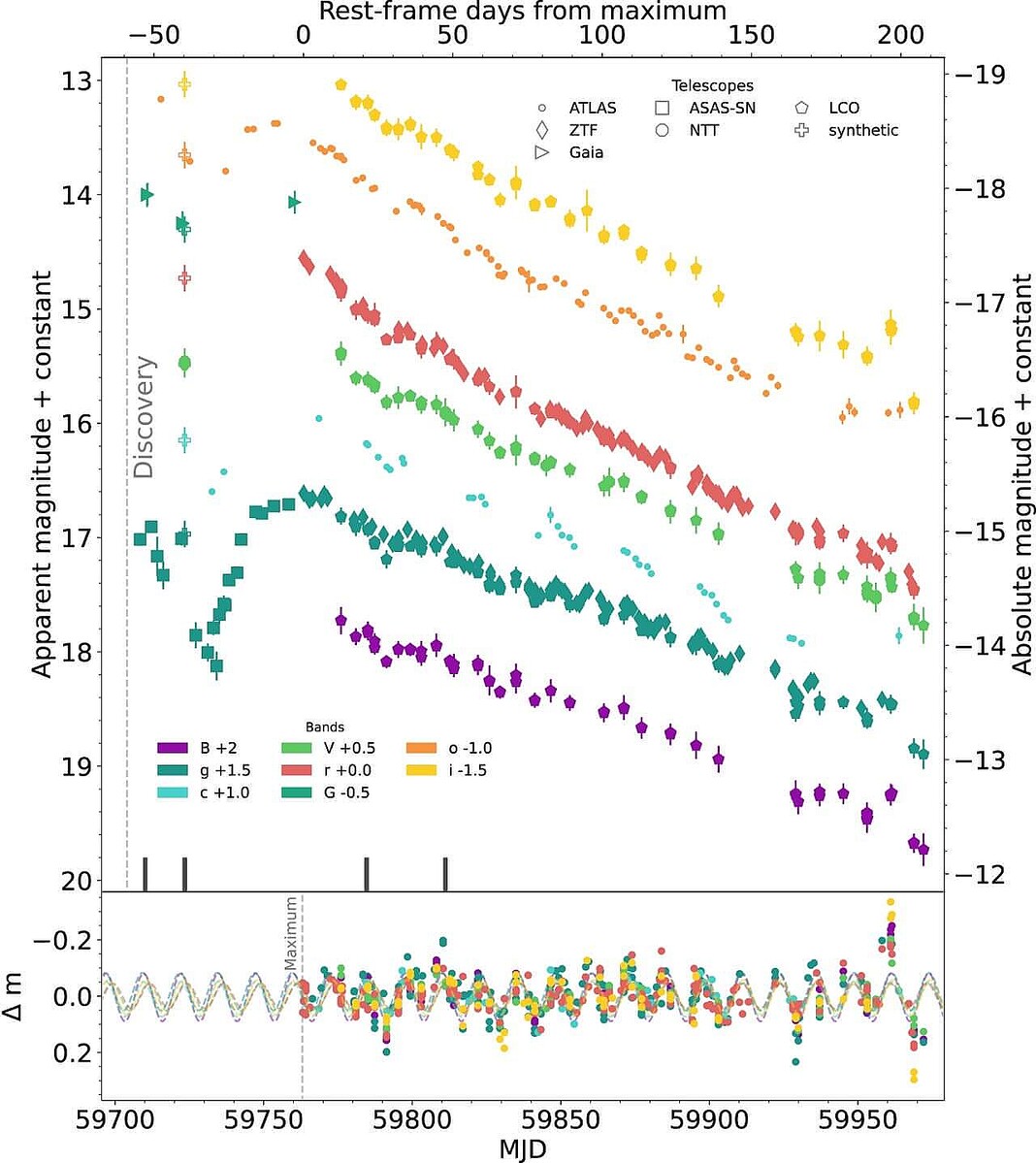

まずMoore氏らは、チリのラ・シヤ(ラ・シア)天文台に設置された「NTT(新技術望遠鏡)」などを使用し、SN 2022jliの明るさがどのように変化するのかを表す光度曲線を取得しました。通常の超新星爆発の場合、最初に明るさのピークがあり、時間が経つにつれて徐々に暗くなるという光度曲線が得られます。

ところが、SN 2022jliの光度曲線は非常に変わっていました。典型的な超新星よりも明るく始まったSN 2022 jliは、その後約25日間かけて暗くなった後、爆発から約52日後には再び明るくなりました。その後の約200日間に渡る継続的な観測によって、徐々に暗くなりつつも、約12.4日周期で明るくなったり暗くなったりを繰り返す周期的な光度曲線が得られました。超新星爆発において、これほど長期に渡って周期的に明るさが変化する様子が観察されたのはSN 2022jliが初めてです。

Moore氏らは、SN 2022 jliの周期的な明るさの変化について正確に突き止めることはできませんでしたが、2つの仮説を提唱しました。1つは、恒星が爆発前に周期的に噴出した物質と、超新星爆発後に噴出した物質が衝突することによって起こるという説。もう1つは、超新星爆発を起こした恒星には伴星があり、伴星の大気とコンパクト星が衝突したことでエネルギーが放出されたという説です。

■明るさの変化からコンパクト星の直接証拠を取得

Chen氏らは、チリのパラナル天文台に設置された「超大型望遠鏡 (VLT) 」に設置された分光観測器「Xシューター」や、「フェルミ」ガンマ線宇宙望遠鏡の検出装置「LAT」などを使い、SN 2022 jliのより詳細な観測を行いました。その結果、水素の存在を示すスペクトル線やガンマ線の放出などが観測され、後者の説である可能性が高いことが結論付けられました。

後者の説をより詳しく解説すると以下のようになります。超新星爆発の後に残されたコンパクト星は、恒星だった頃の伴星と引き続き連星関係を維持します。この伴星は、超新星爆発で放出された物質と相互作用をした結果、通常よりも膨張して、表面の水素の大気が剥がれやすくなっています。コンパクト星が公転して伴星に接近すると、伴星表面の大気を剥ぎ取って周辺にまとう「降着円盤」を形成します。降着円盤では物質同士の衝突によって電磁波が放射されるため、これが約12.4日周期で発生する明るい放射に関連していると考えられます。

今回の観測では、コンパクト星からの直接的な放射を観測できていません。しかし、観測で得られた証拠を総合すると、この現象を最もうまく説明できるのはコンパクト星の存在であり、それ以外の仮定では観測証拠の全てを矛盾なく説明することが困難です。つまり、今回の観測では、超新星爆発の直後にコンパクト星が発生したことを示す直接的な観測証拠が初めて得られたことになります。

今回の研究ではこのようにコンパクト星の直接的な証拠を得ることに成功しましたが、多くの謎も残されています。例えば、コンパクト星の直接観測や、その正確な性質を探ることはできていません。また、SN 2022jliのような連星が、どのような進化や運命を迎えるかもわかっていません。これらの性質に関する謎は、2025年の稼働開始を予定している「欧州超大型望遠鏡(E-ELT)」で解明されるかもしれません。

Source

T. Moore, et al. “SN 2022jli: A Type Ic Supernova with Periodic Modulation of Its Light Curve and an Unusually Long Rise”. (The Astrophysical Journal Letters)Ping Chen, et al. “A 12.4-day periodicity in a close binary system after a supernova”. (Nature)

文/彩恵りり