一青窈さん「デビュー前から慈善活動」続ける理由

インタビューに答える一青窈さん(撮影:梅谷秀司)

2002年に華々しくデビューした歌手の一青窈さん。

独特の美声で歌う「もらい泣き」「ハナミズキ」などは、今でも多くの人に親しまれている。そんな彼女がデビュー前から続けているのが、チャリティライブの活動だ。近年は全国の病院、特別支援学校、児童養護施設、被災地で歌う。

テレビで歌う一青さんのイメージは“裸足”だが、チャリティライブでも靴を脱いで歌うことがある。長年続けているチャリティライブへの思い、そして病院で裸足で歌うことの意味を、一青さんに聞いた――。

こども医療センターでライブ

――8月下旬、神奈川県立こども医療センターの講堂で歌われました。

一青窈(以下、一青):友人がこども医療センターの患者様で、その方からのご紹介です。gigi(一青さんがチャリティライブのために設立した一般社団法人)に病院ライブの依頼がありました。

病院でも、コロナ禍で子どもたちは家族との面会や外出ができない時期が続いたため、スタッフに「楽しい時間を作ってほしい」と何年もお願いしていたそうです。

ライブでは「もらい泣き」「ハナミズキ」と、リクエスト曲の「翼をください」「夢をかなえてドラえもん」を歌った(撮影:村上 健)

――病院でのライブでは、観客を巻き込んでの楽しい時間となりました。病院でも「ハナミズキ」では靴を脱いで裸足で歌っていました。

一青:病院で患者さんはスリッパだったり、裸足だったりすることもあるので。ちょっと高いステージから、「歌手が来ました。聴いてください」みたいなのは好きじゃないので、裸足で歌うことは多いです。

子どもたちや病院スタッフに話しかけながらライブを進行したのは、そこにいる人たちが楽しくて歌って踊っちゃうみたいな“キャンプファイヤー”のような時間にしたいからです。音楽を聴くと、自然に体が揺れてくる。医師やスタッフたちも、ステージで一緒に歌ってもらってもいい。毎日つらいけど治療頑張ろう、みたいな瞬間になるといいなって。

病院で治療とリハビリを受けるため、年単位で入院している子どもたちのため、一青さんが病棟へ歌を届けた(撮影:村上 健)

病気も、障害も関係なく

――キャンプファイヤー! 音楽でつながっていこうよ、心に何か楽しいことをつくっていこうよ、という感じですね。

一青:そうそう。もしかしたら、それって台湾人の気質もあるかもしれないですね(一青窈さんの父親は台湾人、母親は日本人。幼少期を台北で過ごした)。

台湾の人って、友だちの友だちが来ても、知らない人が食事の場にいても、みんなで食卓を囲んで食べたい人は食べて、歌いたい人は歌って、という感じで。誰かが困ったら自然に助けて、でもお互いさまだからそれを恩に着せないんです。病気がある人でも、障害がある人でも関係なく、みんな同じなんです。

「翼をください」ではリクエストした渡辺ゆりさん(15歳 )が学校で習った手話を飛び入り披露した(撮影:村上 健)

――こうしたチャリティライブを20年以上続けています。きっかけはご両親のご病気にあると聞いています。

一青:2人ともがんでした。私が中学3年のとき、母が入院先の病院から友人とミュージカルを観に行ったことがありました。音楽が大好きな人で、家の中ではいつもポール・アンカ、エルヴィス・プレスリー、井上陽水、中島みゆきの曲が流れていて。

そんなこともあり、友人が外へ連れ出してくださったのです。帰ってきた母の表情がイキイキとしているのを見て、「音楽の力はすごい!」と、とても驚きました。

一方で、父母いずれもがん告知を受けていなかったこともあり、十分に看病ができませんでした。今振り返ると、そのときの残念な気持ちがチャリティライブにつながっているのかもしれません。

車いすユーザーの友人らと

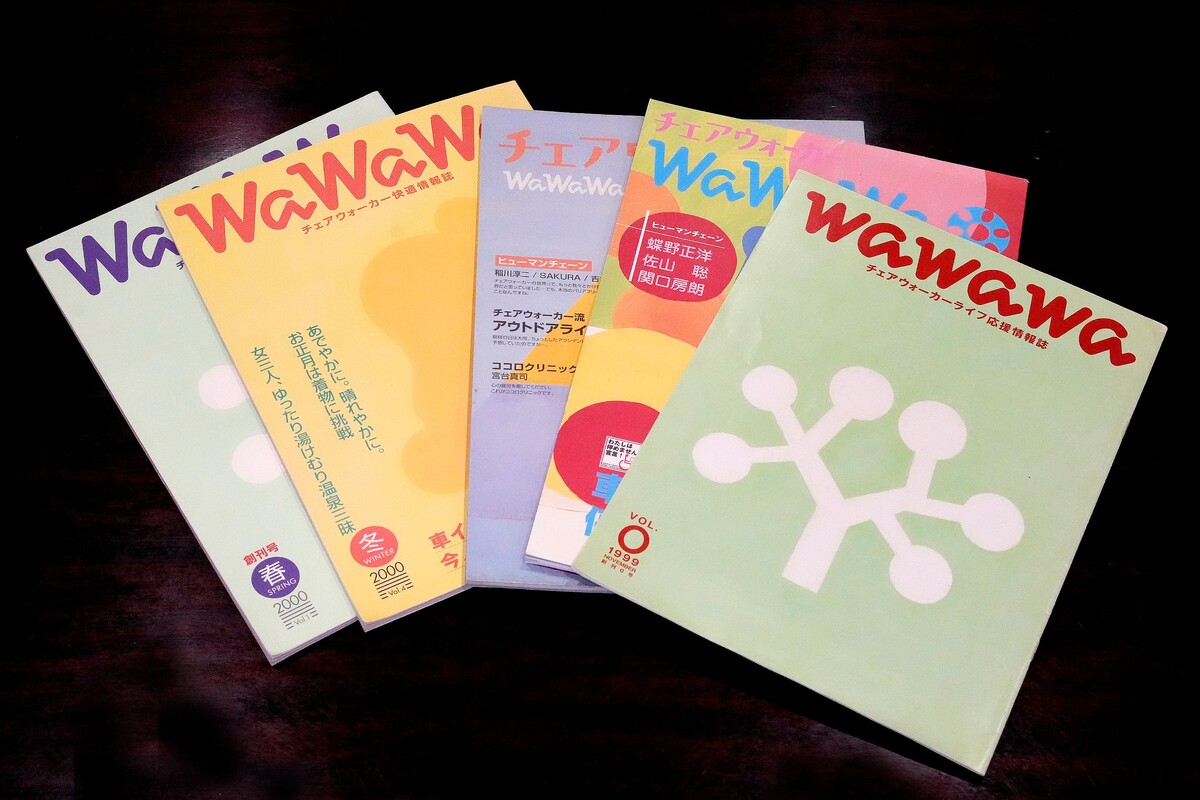

――デビュー前には車いすユーザーのための情報誌で、編集にも関わっていました。

一青:親友がプールに飛び込んだときに首を損傷し、車いすユーザーになりました。その友人と外出するようになって、社会はなんて歩きづらいんだろうと思うようになって。電車に乗るときは、毎回、予約しなければならない、音楽イベントに行こうと思っても雑居ビルの4階には車いすで上がれない、レストランのトイレが狭くて入れない……。

そんななか、1999年、車いすの人が遊びにいけるための情報誌の創刊に立ち会いました。私以外は全員、車いすユーザー。インターネットの走りの頃で、情報を検索しては実際に現場に足を運んで記事をつくりました。横浜や浅草の歩き方や、クリスマスやお正月のデートコース、車いすでも入れるラブホテルなど、いろいろ取り上げましたね。

友人たちが生きやすい社会を目指して活動することが、とても楽しかったです。

『WaWaWa チェアウォーカー快適情報誌』。一青さんはアートディレクターとしてページのレイアウトやコラム執筆を担当した(撮影:梅谷秀司)

gigiの活動は歌手・一青窈の原点

――音楽活動もそのときから、ですか。

一青:情報誌の編集グループがライブ活動もしていて、私も歌うようになりました。当時、ライブ会場は車いすで行きにくいところが多かったので、自分たちで主催したほうが早いね、となって。

その活動で歌っていたときに音楽関係者から声をかけられて、デビューすることに。だから、gigiの活動は歌手・一青窈の原点で、いまもずっとこれを続けているという感覚です。

――チャリティライブでは、ご自身もエネルギーを受けている感じに見えました。

一青:そうですね、自分が歌い続ける力になっています。健康な人のライブのときはお祭りのように弾けて散っていく感じですが、病院で歌うともっと深みを感じるんです。自分の歌で喜んでくれているという実感がものすごくあります。泣いてくださる方も多いですね。

gigiプロジェクトのメンバー、ギターは長井ちえさん、この日はパーカッションの若森さちこさんも参加(撮影:村上 健)

――いろいろな気付きもあるということですか。

一青:あります。例えば、チャリティライブではリクエストを募っているのですが、それは子どもだからといって、「アンパンマンの歌がいい」とは決めつけず、「K-popがいい」というかもしれない。

リクエストを募っているうちに、「世の中で求められている歌」や「病気になったときに求められるのは、どんな歌だろう」というのが見えてきて、勉強にもなっていて。

「なぜこうもアンパンマンは、みんなに愛されるんだろう」とか、「『上を向いて歩こう』はみんな好きだな」とか、「軍歌は戦争を思い出すから嫌なのかと思っていたら、思い出として聴きたくなる人がいる」とか、いろいろなことに気付かされるんですよね。

神奈川県立こども医療センター肢体不自由児施設でのライブ終了後の集合写真。同院の黒田達夫総長は「みんなで一緒に感動できた時間でした。温かい会でした」と話した(撮影:村上 健)

あなたのために歌う1秒がある

――それもあって、チャリティライブはライブ(生演奏)にこだわっているんですね。

一青:それは、「あなたのために歌う1秒がある。それが、その人を元気にする」と信じているからです。生身の人間が目の前で命を燃やして歌うことで、そのエネルギーが聴く人に伝わり、それが「リハビリでこの指も動くようになったよ」とか、「手術を受けられるようになった」とか、につながるといいな、と。実際、そういう話を聞くこともあります。不思議ですよね。

大学時代のライブで得た感覚が忘れられないこともあります。当時、耳の聞こえない人たちに膨らませたコンドームを渡して、その振動で音楽を楽しんでもらったことがあって。そのとき、みんながリズムに合わせて、コンドームを振り回して足でバンバン音を鳴らしてくれたんです。このとき、「伝わった感覚」をつかみました。

――まさに、そこが配信とは違う部分です。

一青:そこがYouTube配信とは全然違う。だから、コロナ感染拡大の「マスクして、人と人との間には距離を取って」という時期は、チャリティライブをやりませんでした。

こちらも集合写真。同センターの重症心身障害児施設で暮らす子どもたちと医療スタッフが集まった(撮影:村上 健)

夢は病院に音楽堂を建てること

――夢は病院に音楽堂を建てることだそうですね。

一青:病院では大勢が入院しているので、「いまは音楽を聴きたくない」という人もいるはずです。いまの病院でのライブでは、プレイルームであっても、どうしても少しは音が漏れ聞こえしまう。迷惑はかけたくないです。

音楽堂があればそういうことがなくなりますし、そこへ行くことが生活での張り、日々の楽しみにもなります。音楽堂ができたら、私だけでなく、いろんなミュージシャンが時間のあるときに、気楽にチャリティライブができるようなシステムをつくりたいですね。

建物は、光と風が入れば最高です!

(撮影:梅谷秀司)

一青窈(ひとと・よう):歌手。台湾人の父と日本人の母の間に生まれ、幼少期を台北で過ごす。2002年「もらい泣き」でデビュー。翌年、同曲で日本レコード大賞最優秀新人賞、日本有線大賞最優秀新人賞など受賞、NHK紅白歌合戦出場。チャリティライブ活動で2023年日本財団HEROs AWARD 2023アーティスト部門受賞。

(福原 麻希 : 医療ジャーナリスト)