ペストに怯えた中世の人々が採った仰天の対策

中世ヨーロッパにおいては驚愕ともいえる疫病対策が行われていました(写真:wikimediacommons)

みなさんが学校で習ったことは、本当に正しかったのでしょうか?

オトナになるまでなんとなく思い込んでいたけれど、真実はまったく違った! ということは意外と多いものです。

「ナポレオンは背が低い」が正しくなかったワケ」(2021年1月10日配信)、「世界で最も恐ろしい陸生動物『ラーテル』の正体」(同1月19日配信)に続いて、『頭のいい人のセンスが身につく世界の教養大全』から、「歴史を変えた世界の文化」を3つ紹介します。

ペストを防ぐためにお風呂を避けた?

Q 中世ヨーロッパの人々が採った、驚愕の疫病対策とは?

今なら「不潔さ」がいちばんよくないとわかるが…… 。

黒死病の流行で、人々が忌み嫌ったのは「魔女」でも「ネズミ」でもない。

そもそも、腺ペスト(訳注:14世紀にヨーロッパで猛威をふるった伝染病。皮膚が黒くなって死んでいくことから「黒死病」と呼ばれた)の原因がネズミであると判明したのは、1898年のことだ。

流行直後に、人々が徹底的に避け始めたのは水(または湯)に触ることだった。

中世のヨーロッパには、「終わりなき腐敗の時代」という悪名もついたほど、汚(けが)れたイメージがある。

だが、実は、当時のどこの都市や町にもかならず大衆浴場があった。

温水と湯気ばかりでなく、食べ物やワインや、「その他のサービス」まで提供する豪勢な浴場もあったという。

こうした浴場は恋人たちの密会に最適な場所となり、ほとんど高級娼館と呼べるような施設へと変貌したものもあった。

こうして、ほぼ400年間は、湯につかることも全身を洗うことも、こっそりとだろうが大っぴらにだろうが、人間としてごく普通のことであり、また望ましいことでもあるとみなされていた。

この習慣を変えたのが、黒死病である。

1347年から1350年にかけて、2500万人(ヨーロッパの総人口の3割)もの命を奪った伝染病だ。当初は、発生源も感染経路もわからなかった。

ところが1348年、パリ大学の医学研究グループの1つが、黒死病の原因に関する公式見解を発表。

「原因は大気中の有害物質にあり、それが鼻や口や、そして皮膚の毛穴から体内に侵入する」と。

突如として、風呂につかるのは自殺行為とみなされるようになる。なんとしても、水に入ることは避けなければならない。浴場は即時閉鎖。

その後の300年間、ヨーロッパ中のほぼすべての住民が入浴を完全にやめてしまった。

この新しい理論から導き出された予防策は、できるだけ毛穴をふさぐということになる。そんなわけで、それまで風呂で洗い流していた体内からの排出物は、保護膜として働く重要なものに変わった。

厚い膜ないし層ができれば、それだけ有害物質の皮膚からの侵入を防ぐことができるという理屈である。

油脂、パウダー、香料などが体臭を抑えるために使われ、髪もよほどの場合にしか洗わず、ほとんどブラシをかけてパウダーをはたくだけだった。結果、階層や職種に関係なく、あらゆる人々の頭と体がシラミやノミだらけになっていた。

そして、各国の君主も皆、臣民以上に不潔だった。

16〜17世紀イングランド国王ジェームズ1世は、生まれてこのかた手の指しか洗ったことがないと公言し、17世紀フランス国王ルイ13世にいたっては、さも自慢げに「脇の下のにおいが自分でわかるぞ」と語ったという。

狂気の沙汰は、ここで終わらなかった。

水の代わりに使われるようになった「魔法の洗浄剤」とはいったい何だったか、想像できるだろうか?

アルコール入りのスプレー? 軟膏? ――いいや、正解はなんと「麻」。

17世紀初めから18世紀末まで、人々は麻を使って体を「清めた」という。

清潔な麻には不思議な力があって、それを身につけてさえいれば、体についている泥や汗をすべて吸い取ってくれる――ちょうど、植物が土から養分を吸い取るように――と考えられていたのだ。

というわけで、「太陽王」と呼ばれたフランス国王ルイ14世は、入浴する代わりに、1日に3回シャツを着替えた。紳士の身分が、所有する麻シャツの枚数で決まったのだ。

18世紀の終わりに、薬湯の効能が見直されるようになると、ようやく水は社会的地位を取り戻し始める。

イングランドでは、冷水に飛び込めばほぼなにもかも治るという話で持ちきりになったという。

ちなみに現代においてもペストは根絶されておらず、アフリカや南米の国々などで感染者が確認されている(訳注:日本では1927年以降、感染の報告はない)。

イギリスで長く適法だった奴隷制

Q 英国国会が奴隷制を違法と認めたのはいつ?

実はかなり最近で驚く。

2010年4月6日である。

大英帝国領のあらゆる植民地で奴隷制度が廃止されたのは、1833年。

だが、いくつかの例外が認められたうえに、本国では奴隷制を違法とする必要はないと考えられていた。

『ドゥームズデイ・ブック』(訳注:英国で発行された、土地台帳や家畜・財産などの調査記録)によると、1067年にはイギリスの全人口の10%以上が奴隷だったらしい。

驚くべきことに、ノルマン人は奴隷制に宗教的理由から反対だったようで、ノルマン朝(1066〜1154)創始後50年もしないうちに奴隷制は事実上消滅している。

そして奴隷とはやや形態が異なる年季奉公さえめったに見られなくなり、1574年には女王エリザベス1世によって最後の年季奉公人たちが解放された。

同じころ、イギリスは強力な植民地大国になりつつあり、本国に戻ったイングランド人男性にとって「黒人男性の召使い」を持つのは流行の最先端を行くことだった。こうした召使いは実際には奴隷であり、この反社会的行為は、1772年の判決により違法であると認められた。ときの判事マンスフィールド卿はこう宣言したという。

「イングランド王国の空気は、奴隷が呼吸するには純粋すぎる」

こうして、国内にいた何千人もの奴隷が自由を獲得する。

このとき以降、イングランド王国では(大英帝国の時代は違ったが)コモン・ロー(訳注:12世紀後半から約1世紀間に成立したイングランド王国共通法を基礎にした法体系)にもとづいて、奴隷制度は議論の余地を残しつつも基本的に違法とみなされるようになった。

しかし2009年に「Coroners and Justice Act(検察法)」が可決されるまで、国会で正式に違法と認められることはなかったのだ。

それ以前の国会は、誘拐・不法監禁・性的利用を目的とする人身売買・強制労働などに関する法案を扱ってはいたが、奴隷制度について個別に審議することは一度もなかった。

今は、イギリスにおける奴隷制は法律違反であることと、使用人を「奴隷または年季奉公人として」働かせる者は14年以下の懲役に処せられることが明確に規定されている。

「年季奉公」は「農奴制」の別の言い方だ。一定の土地の区画を割り当てられた農奴は、強制的に(場合によっては永久に)その土地に住まわされ働かされる。

「年季奉公」と「奴隷」は大差ない労働形態

奴隷との違いは、私有財産のように直接的な売買がされないことだけ。つまり、年季奉公と奴隷は大差ない労働形態だった。

現在まで、イギリスの法律に明確な規定がなかったために、現代の奴隷主たちを告訴することは困難だった。

なにかを「廃止すること」と、それを「犯罪行為と見なすこと」には違いがある。

世界中で奴隷制度が廃止されたのは何十年も前だが、奴隷所有者を処罰する法律が導入されてはじめて現実的な変化が起きた国は多い。

奴隷制など過去のものだと思う人もいるかもしれないが、実は世界的に見ると奴隷の数は増えている。その数は、なんと2700万人。

昔、400年もの長きにわたり、大西洋をまたにかけた奴隷貿易が行われた時代があったが、そのころにアフリカから連れ去られた奴隷の合計数より多いのだ。

そして、移民労働者を実質的に奴隷として使う強制労働や労働搾取が、現在のイギリスには蔓延している。

1967年施行の「Criminal Justice Act(犯罪法)」のもと、イギリスでは、叱責、盗聴、夜間徘徊、挑発的な言動などを含む、過去に犯罪とみなされていた違法行為がいくつか処罰対象から外された。

考えてみれば、イングランドが「FIFA ワールドカップ」を制した年(1966年)に、人の話を盗み聞きするのがまだ違法なのに、奴隷制は違法ではなかったというのはおかしな話である。

Q 最初のオリンピックで行われた競技とは?

マラソンのイメージが強いが……。

円盤投げでも槍投げでもマラソンでもない。……古代の壺などに描かれている古風なスポーツでもない。

古代ギリシャ人が発明したスポーツは数多くあるが、記録に残る古代オリンピック最古の大会(紀元前776年)では、競技はたった1つ。

駆けっこが最古の競技だった

「スタディオン走」と呼ばれた駆けっこだ。この名前がついたのは、走った距離が当時の単位で1スタディオン(およそ192メートル)だったからである。

第1回目の古代オリンピック勝者は、「エリスのコロイボス」として知られるようになったエリス出身の調理人コロイボス。彼は全裸で走ったといわれ、そもそも競技自体がヌードで行われたという説もあるが、全裸での競技が始まったのは50年も後の紀元前720年、勝者となったメガラのオルシッポスの腰布が、走っている途中にほどけて落ちたときからだという言い伝えもある。

しだいに競技種目は増えていき、レスリング、ボクシング、ペンタスロン(5種競技)などが加えられた。女性の出場も観戦もいっさい認められず、また、ボクシング選手だけに着用が許された革ひも以外、どのアスリートも一糸まとわぬ姿で競技しなければならなかった。

ボクサーたちが着用したのは、今でいうT バックでもなければ、ビーチサンダルの類いでもない。古代オリンピックの革ひもといえば、ボクサーが拳に巻いた牛革のひものことだ。

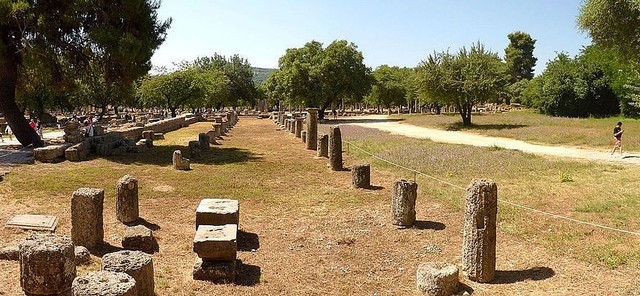

オリンピア遺跡(写真:wikimediacommons)

ちなみに、「ジムナスティックス(体操)」という言葉は、ギリシャ語の「裸体」を意味する「ギュムノス(gymnos)」を語源とする。

古代ギリシャでは、4つの「パンヘレニック競技会」つまり「全ギリシャ人の競技会」が行われていたので、陸上競技、チャリオット(古代の戦車)レース、コンバット(戦闘)競技などの選手たちは、4年に一度のスポーツの祭典を待つ必要がなかった。

競技会ごとに勝利の冠が異なり、それによって大会の独自性が示されていた。

オリンピアで行われた競技会では勝利の栄冠にオリーブの枝が使われ、ネメアで開かれた競技会では乾燥したパセリが使われていた。

聖地デルフォイのピュティアで行われた競技会では、勝者の冠はローリエ(月桂樹)でできていた。この競技会では音楽競技が盛大に催されていたこともある。

ギリシャ以外で開かれた最初のオリンピックは?

ギリシャ以外の都市で最初に開かれたオリンピックは、イングランドのグロスターシャー州のスポーツ競技会だ。

ロバート・ドーバーという名の地元の法律家が所有していた丘で1612年に開催した競技会を「コッツウォルド・オリンピック大会」と名づけたのが始まりだった。

この大会には、「男らしさの追求」をテーマとする競技――レスリング、こん棒を武器に戦うゲーム、足のすねの蹴り合い、ケイバー・トス(丸太投げ)に似た競技など――もあったが、同時にピュティア競技会の歴史的な功績を称えて、歌唱、バグパイプ演奏、競馬、チェスなどの優勝者も表彰されたそうだ。

さらに、同じくイングランドのマッチ・ウェンロックという町でも、1850年に「オリンピックの復興」が試みられた。

このスポーツ競技会には、なんと「ベル鳴らし」という種目があり、ベルをいくつも飾りつけた衣装に身を包んだ者が1人、目隠しした一団に追いかけ回されたという。

1896年開催の第1回近代オリンピック・アテネ大会は、ピエール・ド・クーベルタン男爵の提唱によって実施された。彫刻、音楽、絵画、文学、都市計画などの種目を加え、優秀者にメダルを授与するというものだった。

しかし、1952年から1972年まで国際オリンピック委員会の会長を務めたアメリカ人、エイベリー・ブランデージが、会長就任に先立って、「絵画や彫刻などの芸術作品のメダリストたちは、その栄誉をプロとしての資金確保に利用しかねない。そうなれば、オリンピックの厳正なるアマチュア精神が損なわれる」と断じてからは、種目は運動競技のみとなった。