【国立大の学費問題】東大生の親の4割が該当の「年収1000万円」は“裕福”と言えるのか

東京大学の授業料値上げについての報道が過熱する中、同大は今月10日「値上げの検討はしているが、決定はしていない」旨の声明を発表した。

値上げ論争の一因ともされているのが東大生の親の高年収だ。彼らの親の4割が該当するという「年収1000万円」という数字について、どう考えるべきなのか。

イメージほど余裕のある生活を送れているわけではない、決して勝ち組とはいえない――そう指摘するのは『世帯年収1000万円 「勝ち組」家庭の残酷な真実』の著者、加藤梨里氏(ファイナンシャルプランナー)である。

高収入の一つの目安とされがちな「年収1000万円」の家族のリアルについて、加藤氏が検証する。

***

東京大学が授業料の値上げを検討している――この報道を巡り、5月の学園祭では値上げに反対する一部学生によるデモが行われるなど、学内では抗議の声が上がっている。

一方で、SNS上などでは「東大生の親の4割以上は年収1000万円以上で、経済的に余裕のある学生が多いのだから値上げは妥当」という意見も多数見られ、東大の学生のみならず社会全体を巻き込んだ議論を呼んでいる。

子育て世帯の年収の中央値は986万円

児童手当の支給や高校無償化、大学生向けの奨学金など、子育て世帯向けのあらゆる支援は年収1000万円を超えたあたりから除外されるケースが非常に多い。児童手当は10月から所得制限撤廃が予定され、高校無償化についても東京都など一部の自治体は制限なしでの支援を決めているものの、この動きには依然として反対の声も根強い。「高級マンションに住んで高級車を乗り回している人にまで支援をするのか」という政治家の発言に表れるように「世帯年収1000万円は勝ち組だ」というイメージが強固にあるからだろう。

たしかに、全世帯のうち年収が1000万円を超える世帯は12.6%にとどまり、ひと握りの勝ち組といえなくもない。だが、特に都市部の子育て世帯に絞って目を向けると、その印象はガラリと変わる。東京23区に住む30代の子育て世帯の年収の中央値は986万円で、48.6%が1000万円以上という報告が昨年末に世間を騒がせた。

そもそも、これらの世帯の大半は共働きだ。共働きの増加というと、「女性活躍推進」といったポジティブな側面で語られることも多いが、後述する子育て世帯を取り巻く厳しい状況に鑑みても、経済的な事情からやむを得ず共働きを選択している家庭は少なくない。一口に年収1000万円と言っても、夫婦二人でそれぞれ平均年収に近い500万円ずつを稼ぎ、やっとのことで家族を養っているという例も多いはずだ。そのため都市部の場合、世帯年収1000万円は感覚としては「富裕層」とはほど遠く、むしろ「中の中」、ごく普通と言っても過言ではないのだ。にもかかわらず、今まで所得制限の憂き目に遭ってきたというのが実情だろう。

ひと昔前では考えられないような「1000万円世帯」の悲痛な叫びがある一方、「今の子育て世帯が昔よりぜいたくな暮らしをするようになっただけでは」「そんな世帯に子育て支援を拡充するのは納得がいかない」という声も聞こえてきそうだが、現実はそう単純ではない。子育て世帯の平均収入が大幅に上がったということは、裏を返せば「一定程度の収入がないと子どもを持つこと自体難しくなった」ということではないか。

実際、2021年に国立社会保障・人口問題研究所が行った、予定子ども数が理想子ども数を下回る夫婦を対象にその理由を尋ねた調査では、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」が回答のトップとなっている。

いったい何にそんなにお金がかかるのか。なぜ年収が1000万円あっても生活が厳しいのか。そこには、当事者以外には想像し難い複雑な事情があった。

すべて公立・国立でも1000万円超

最大の要因の一つが増税と社会保険料の引き上げだ。この20年あまりで、年収1000万〜1250万円世帯の負担額は年間約165万円から約225万円へ増加した。手取り収入が60万円減ったということだ。これだけ見ても、昔の年収1000万円と、いまの年収1000万円では、実質が全く違うということがお分かりいただけるだろう。

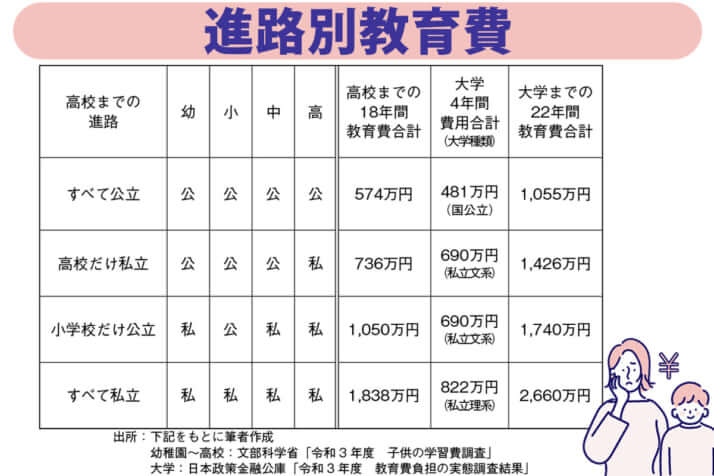

教育費の負担も増している。現在の学費の平均額を幼稚園から大学まで通じてみると、すべて公立・国立に通った場合でも子ども1人あたり1000万円を超える〈図1〉。これは文部科学省など公的な全国データを基に計算したものだが、このデータの3年前と比べても30万円以上高くなっている。

大学の授業料は国立大でも50年で15倍も上がり、今では在学費用は4年間で約500万円かかる。私大なら文系で約700万円、理系なら800万円超にもなる。子育て費用の中でも大学進学の負担は、かねてより特に重いといわれてきた。しかしそのスケールはここ30年で格段に上がっている。子どもの大学進学により家計が赤字転落する家庭も珍しくない。

もっとも、大都市圏などでは高校までの教育費も高くなりがちだ。首都圏の中学受験者数は少子化にもかかわらず過去最高を更新し続けており、受験本番を迎える1月中旬から2月にかけては、SNSで「#中学受験」がトレンド入りするのがいまや毎年の風物詩だ。

当然ながら塾代の負担は重くのしかかる。目安としては小学4年生ごろから6年生までの約3年間で、平均総額200万円前後とされているが、メインの学習塾と並行して苦手分野克服のための個別指導や家庭教師を利用することで、それ以上になる家庭もある。わが子の志望校への合格可能性を1%でも上げたいという親心が高じた結果、「課金ゲーム」のような状況が作り出されているのだろう。

家計がほぼ確実に破綻

受験戦争の激化に呼応するように受験対策の低年齢化も進んでいる。都心部などでは小学1年生から年間数十万円の塾代をかけているケースもままあるのが実情だ。

加えて私立中学の学費も値上げが相次いでいる。都内私立中で1年生時にかかる入学金と授業料の平均額は来年度、史上初の100万円超えを記録する見通しだ。

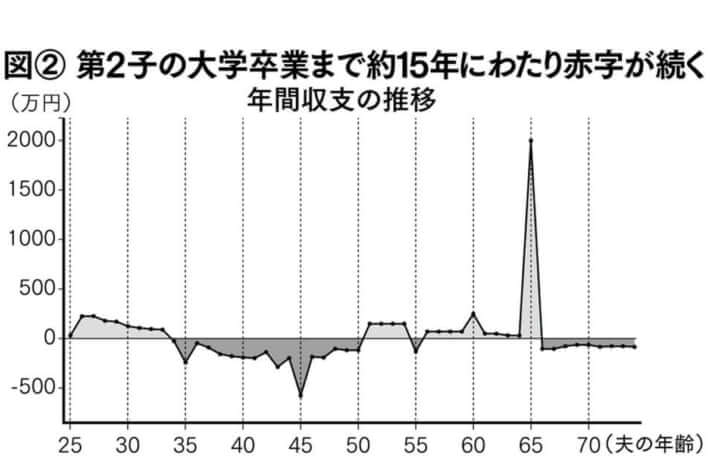

こうした事情に適応しながら子育てをするのは、年収1000万円世帯にとっても至難の業だ。それを確かめるべく、筆者は東京23区に住む夫婦と子ども2人からなる4人家族の世帯年収が1000万円だと仮定し、4歳差の子ども2人が中学受験を経て私立中高に進む場合の家計収支を、23区内の平均的な生活費や住居費を前提にシミュレーションした。

すると、第1子が中学受験のために小学4年生から塾に通い始めるとともに赤字転落し、第2子が大学を卒業するまで約15年間も赤字が続いてしまう。子どもの就学までにまとまった貯蓄がある(試算では便宜上、開始時点での貯蓄をゼロに設定しているため)、または実家から学費の援助を受けられるなど特別な事情がない限り、対策なしでは家計はほぼ確実に破綻してしまうことになる〈図2〉。

外食も控えて…

最近増加している進学塾や私立中高の特待制度で教育費を抑える方法もあるが、当然ながら誰もが利用できる制度ではない。収入が増える見込みがない限り、可能な限り支出を切り詰める必要に迫られるはずだ。

そうなると、年末年始や夏休みの家族旅行費は真っ先に削減せざるを得ないだろう。宿泊費に新幹線代、航空券代が家族3、4人分かかれば、国内でもすぐに10万円を超えてしまう。インバウンドの拡大で観光地のホテル代が高騰している影響もあり、筆者の友人は年末に北海道旅行に行こうと旅行サイトで見積もりをしたところ、標準ランクのホテルに泊まり格安航空を往復利用しても家族4人で50万円近くになり、諦めたという。ましてこの円安下にあっては海外旅行などもってのほかだ。

また、マイカーはそもそも所有しないか、手放さざるを得ないのではないか。駐車場代やガソリン代等の維持費を合わせた月数万円のマイカー費用を浮かせるために役立つのが、電動自転車だ。子どもの送迎はもちろん、休日のレジャーもすべて自転車を駆使し、子どもを荷台に乗せて十数キロを移動する強者もいると言う。

もちろん外食は極力避ける必要がある。共働き家庭の場合、完全に外食なしの生活は難しいかもしれないが、行くとしても低価格帯のファミレスか1皿100円の回転寿司が限界で、子どもに好きな料理を注文させても、親は周囲の目を気にしながら注文せず、帰宅してから自炊するという涙ぐましい話も聞く。

このように、都市部では世帯年収が1000万円あっても、特に子ども2人が私立中高に進学するような場合、親はつましい努力を重ねることになる。最低限の生活には不自由しなくとも、従来の「1000万円」のイメージとはかけ離れた、実に質素な印象を抱くのではないだろうか。

***

加藤氏は著書の中で、1975年度には3万円台だった国立大学の授業料が現在では約15倍になっている一方で平均月収はそれほど変わっていないなど、子どもを大学に進学させる経済的ハードルが高まっている、と指摘している。

今年5月には文部科学省の審議会では「国立大学の学費を年間150万円に」という提言もなされた。

懸命な節約生活の末に子どもの教育費を捻出し「中高にお金がかかったぶん、せめて大学は国立に」という一縷の望みを抱いていた親たちの悲鳴が、今にも聞こえてきそうだ。

加藤梨里(かとうりり)

ファイナンシャルプランナー。慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科修士課程修了。保険会社、信託銀行、ファイナンシャルプランナー会社を経て2014年に独立。マネーステップオフィス株式会社代表取締役。著書に『世帯年収1000万円』、監修に『ガッツリ貯まる貯金レシピ』等。

デイリー新潮編集部