「男性の正社員」を守り、女性や非正規は切り捨てる…そんな日本企業の時代錯誤が日本人を貧しくしている

■なぜ日本の終身雇用、年功賃金は時代遅れになったのか

経済が右肩上がりで成長し、また若者が豊富な人口構造のもとでは、終身雇用や年功賃金といった日本的雇用慣行は経済的に合理的なもので、世界から称賛された日本的経営の強みのひとつでもありました。日本的雇用慣行は、失業率を低く保ち、良好な労使関係の形成に大きく貢献した優れたものだったと言えます。

しかし、現在、日本的雇用慣行は時代遅れのものとなっています。なぜでしょうか? それは前提条件が変わったからです。以下、みていきましょう。

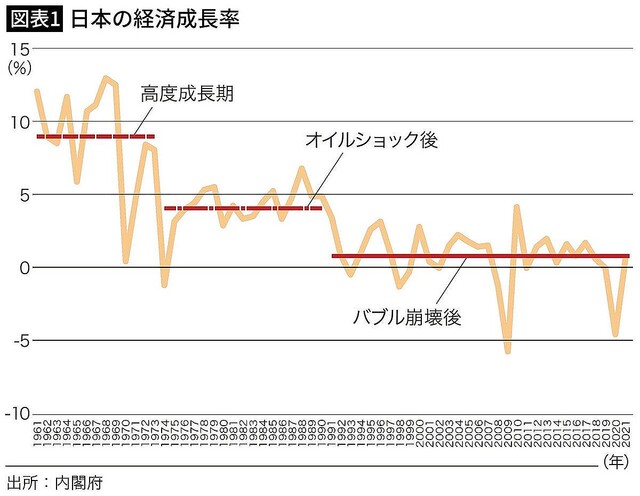

図表1は日本の経済成長率の推移を示したものです。高度成長期には年率10%程度で成長していた経済は、1970年代初頭のオイルショック後、その成長スピードを鈍化させます。さらに、1990年代初頭のバブル経済崩壊から2010年代前半までは「失われた20年」と言われるほど、経済が長期にわたり停滞しました。このように、日本的雇用慣行の前提のひとつである、持続的かつ高い経済成長がなくなりました。

この間、少子高齢化が進み、人口構造も大きく変化しました。

日本を含む多くの国では、65歳以上の人を高齢者としていますが、高齢者人口は1950年以降、一貫して増加しています(図表2)。高齢者人口は1960年には535万人でしたが、2021年には3621万人にまで増加しています。

総人口に占める高齢者の割合は1960年の5.7%から2021年には28.9%に上昇、今や国民の約3.5人に1人が高齢者となっています。なお、2021年の高齢者の総人口に占める割合を国際比較すると、日本は世界でもっとも高く、次いでイタリアの23.6%、ポルトガルの23.1%となっています。

■若者人口の激減、女性の就業の増加

一方、15歳未満の若年人口は減少傾向にあります。15歳未満人口は1960年には2843万人で、総人口に占める割合は30.2%でしたが、2021年には1478万人にまで減少、その割合は11.8%と過去最低となっています。

1990年代後半からは高齢者人口が若年人口を上回るようになっており、日本的雇用慣行の前提条件である、若年人口が豊富な人口構造はおよそ25年前には崩壊していたことがわかります。

これに加えて、1990年代からはグローバル化による新興国との競争の激化や、ITなどの技術進歩が日本経済に大きな影響を与えてきました。また、女性の就業が増加し、労働力は多様化しました。

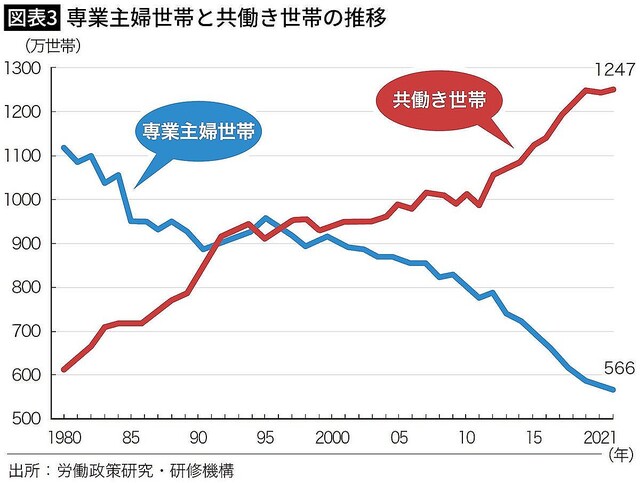

そのようななか、日本的雇用慣行のもとで標準的であった、夫が世帯主として働いて、妻が専業主婦で家を守るという性別役割分担が薄れています。1990年代半ばまでは、専業主婦世帯が共働き世帯をその数で上回っていましたが、その後は一貫して、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回る状況が続いています。2021年には専業主婦世帯の数566万に対して、共働き世帯の数は1247万と2倍以上になっています(図表3)。

■社会構造が変わったのに、雇用はそのまま…

このように日本的雇用慣行の前提条件である持続的で高い経済成長と若い世代が多い人口構造が失われ、さらに雇用環境のトレンドが大きく変わったため、日本的雇用慣行の合理性は大きく低下しました。

雇用を考える際に重要な視点は「雇用は生産の派生需要である」ということです。これは、経済学に出てくる命題ですが、企業が人を雇うのは、生産やサービスを拡充するためであり、ボランティアで人を雇っているわけではありません。つまり、雇用は生産があってはじめて生まれるものなのです。それゆえ、雇用は生産の派生需要と言われます。

雇用は生産の派生需要なので、労働は企業の生産構造に左右されます。つまり、経済や社会構造が変われば、それに伴って雇用のあり方や労働市場も変わらざるをえません。

終身雇用や年功賃金といった日本的雇用慣行は、かつては優れたものでしたが、その前提条件が変わったため、その経済合理性が低下し、うまく機能しなくなっています。経済環境が変われば雇用や労働市場のあり方はそれに応じて変わる必要があるにもかかわらず、過去の特殊な雇用慣行が維持されているため、労働市場に多くの矛盾や問題が発生しています。

■「男性正社員」を想定した仕組みは通用しない

日本的雇用慣行が想定する労働者は、専業主婦付き男性正社員です。つまり、高齢者や女性、非正社員は想定されていません。

それゆえ、日本的雇用慣行を維持しようとすれば、高齢者の就業が難しいだけでなく、女性が働こうとすると仕事と家庭の両立が難しかったり、正社員と非正社員間で大きな格差が生じたり、さらには、正社員も終身雇用で守られることの代償として、長時間無限定就業や転勤などを受け入れざるをえなくなっています。

時代遅れの雇用形態に固執することによる弊害が出ているのです。古い体質の雇用慣行の維持、雇用の硬直化は日本の労働生産性を下げる要因にもなっています。

■転職者比率は4.3%…硬直的な労働市場の問題点

終身雇用や年功賃金といった日本的雇用慣行は、日本の労働市場を硬直化させています。日本の労働市場はどの程度、硬直的なのでしょうか?

労働市場の流動性の度合いを測るものとしてよく使用されるのが転職率です。図表4は、転職者数と転職者比率の推移をみたものです。ここで、転職者とは「就業者のうち前職のあるもので、過去1年間に離職を経験した者」であり、転職者比率とは就業者数全体に占める転職者数の割合です。

転職者数は、リーマン・ショック後の不況時に大きく減少しましたが、その後はコロナ禍前の2019年に過去最高の353万人まで増加を続けてきました。しかし、2020年から2年連続で減少し、2021年には288万人となっています。

転職者比率も転職者数と似たような動きをしています。2019年の転職者比率は5.2%でしたが、2021年には過去最低の4.3%まで低下しています。2002年から21年の平均転職者比率は4.9%となっています。

■アメリカ人労働者は平均11回転職している

労働市場が流動的とされるアメリカと比較してみましょう。アメリカでは学校卒業後に数年間転職を繰り返したのち、比較的長期にわたり同じ職場で働くことが一般的です。米国労働統計局によれば、アメリカでは労働者が生涯で平均11回転職し、そしてその半分が18〜24歳の若いときに行われます。

アメリカでは、「ジョブ・ツー・ジョブ・トランジション(Job to job transition)」と呼ばれる失業を経由しない転職が活発です。2000年代後半の世界金融危機後、その転職率(ジョブ・ツー・ジョブ・トランジションレート)は以前よりも低下していると指摘されているものの、それでも月平均2%となっており、日本の転職率(年平均5%弱)がアメリカに比べてはるかに低いことがわかります。

また、平均勤続年数を日米で比較すると、日本の11.9年に対して、アメリカは4.1年と、日本の勤続年数はアメリカの約3倍の長さとなっています。

転職のほかに労働者の動きに注目して、労働市場の流動性を測るものに「労働力フロー」と呼ばれるものがあります。

労働市場における人々の状態は、「仕事をしている就業状態」「仕事を探している失業状態」、そして「仕事をする意思を持たず仕事をしていない非労働力状態」の3つですが、この3つの状態の間を移動する労働者数が労働力フローです。

過去30年間のデータをみると、日本では毎月、労働市場に属する人の約3%がその労働力状態を変えているのに対して、アメリカでは毎月6.5%の人が労働力状態を変えており、この点からも日本の労働市場はアメリカと比較して硬直的だと言えます。

■就職率と離職率にも圧倒的な差が…

また、就職率と離職率を日米で比較すると、日本の就職率と離職率はそれぞれ月平均14.2%と0.4%であるのに対して、アメリカの就職率と離職率はそれぞれ25〜32%、3〜5%となっています。アメリカと比較して、日本では職を失う確率がかなり低い一方で、職をみつける確率も低いことがわかります。つまり、日本では一度仕事をみつけるとなかなか失いにくいが、いったん失業すると職をみつけにくい環境にあると言えます。

ところで、なぜ、アメリカでは転職が活発なのでしょうか? 大きな理由として、転職がキャリアアップの手段になっていることがあげられます。

最近、「ジョブ型雇用」あるいは「メンバーシップ型雇用」という言葉を耳にする機会が多くなりました。日本の雇用のあり方はメンバーシップ型であるのに対して、アメリカの雇用はジョブ型だと言われます。

ジョブ型とメンバーシップ型雇用の大きな違いは、仕事と人のどちらが先に存在するかということです。

ジョブ型雇用では、まずジョブ(仕事)が存在します。そして、その仕事を担えるだけのスキルや経験を持った人がいれば、その人を雇用してその仕事に割り当てるというものです。仕事の内容や範囲などは、具体的にジョブディスクリプション(職務記述書)に定められています。

■メンバーシップ型の日本、ジョブ型のアメリカ

それに対して、メンバーシップ型雇用では人が先にあります。企業はまず人を採用してから、その人に仕事を割り当てます。まず人がいるので、企業は人材を必要に応じて配置転換できます。また、従業員は人事異動で様々な職務に関わることができるため、社内でスキルアップやキャリアアップを図ることが可能です。

ジョブ型雇用だと、その仕事を行うためのスキルや能力などがあらかじめ決まっているので、その仕事をやり続けてもキャリアアップがしにくいという面があります。労働市場で求められる人材であり続けるためにも、スキルアップできる環境を求めて転職をするというのがアメリカでは一般的なのです。

また、待遇改善を目指して転職を行っているという面もあります。若年男性のキャリアにおける最初の10年の労働所得上昇の約4割が転職によるという研究結果があるなど、実際に、アメリカでは転職により賃金が大きく上昇します。また、職場環境、通いやすさ、仕事のきつさや危険度、その他の福利厚生など、広い意味でのアメニティーが転職先で優れていることを指摘する研究もあります。

■日本で広がる「転職を前提にした就活活動」

日本的雇用慣行には限界が近づいています。

これまでのように1つの企業や職業で生涯を全うする前提は、崩れつつあります。厚生労働省が若年労働者の雇用状況や就業に関する意識などを調査するために、5年おきに実施している「若年者雇用実態調査(平成30年)」によると、初めて勤務した会社で現在も働いている若年労働者(15〜34歳)は全体で50.9%と、半分近い労働者が離職を経験していることがわかります。

また、最終学歴別に初めて勤務した会社に現在も勤めている労働者の割合をみると、学歴が高くなるほどその割合は高くなっています。しかしながら、大卒でも36.7%の労働者が初めて勤務した会社には現在勤めていません。

学生の就業観にも変化が起こっています。日本経済新聞社が2021年に就職活動を控える学生を対象に実施したアンケート調査によると、約4割の学生が転職を前提として就職活動を行うと回答しています。同調査では、転職までの期間はどれくらいを考えているかも聞いていますが、「3年以内」と答えた人は12%、「5年以内」までに拡大するとその割合は34%に達します。

今や「いい会社に就職できれば一生安泰」という時代ではなく、新卒採用に応募する際に数年後のキャリアアップを考えて、最初の一社を選んでいる若者が多いということです。ひとつの会社に依存することは危険だと感じている若者が増えているとも言えるでしょう。

■日本の雇用慣行が変わり始めている

また、雇用形態の多様化も進んでいます。日本的雇用慣行では専業主婦付き男性正社員が標準的な労働者でしたが、今や就業者の4割が非正社員であり、就業者の5割が女性や高齢者となっています。

こうしたなか、企業側も日本的雇用慣行を見直し始めています。2019年には経団連は、今後、企業が終身雇用を続けていくことは難しく、雇用のあり方を見直す方針を示しました。また、日本的雇用慣行を実践する企業の代表格とされてきたトヨタ自動車は2021年から定期昇給について、一律的な昇給をなくし、個人の評価で判断する制度を導入するなど、年功賃金制度を見直しています。

----------

宮本 弘曉(みやもと・ひろあき)

東京都立大学経済経営学部教授

1977年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、米国ウィスコンシン大学マディソン校にて経済学博士号取得(Ph.D. in Economics)。国際大学学長特別補佐・教授、東京大学公共政策大学院特任准教授、国際通貨基金(IMF)エコノミストを経て現職。専門は労働経済学、マクロ経済学、日本経済論。日本経済、特に労働市場に関する意見はWall Street Journal、Bloomberg、日本経済新聞等の国内外のメディアでも紹介されている国際派エコノミスト。著書に『101のデータで読む日本の未来』(PHP研究所)などがある。

----------

(東京都立大学経済経営学部教授 宮本 弘曉)