バカ者!父親から枕を投げつけられた平安貴族・大中臣能宣、いったい何をやらかした?

御垣守(みかきもり) 衛士(ゑじ)の焚く火の 夜は燃え

昼は消えつつ ものをこそ思へ※大中臣能宣。藤原顕輔 撰『詞花和歌集』より

【意訳】夜は恋の炎に胸を焦がし、昼は物思いに耽っています。

御所の垣根を守る衛士が夜警に焚く篝火が、昼間は消えているように。

「百人一首」第49番としても有名なこの和歌を詠んだ大中臣能宣(おおなかとみの よしのぶ)。

他にも多くの名歌によって知られた能宣ですが、ほとばしる才能のあまり失敗してしまったこともあったと言います。

果たして能宣は、何をやらかしたのでしょうか。

和歌界のエリート街道を歩んだ人生

その前に、大中臣能宣のプロフィールを少しばかり紹介します。

能宣は延喜21年(921年)、伊勢の神宮で祭主(まつりのつかさ。祭祀の総責任者)を務める大中臣頼基(よりもと)の子として誕生しました。

代々和歌の才能があったらしく、能宣はその中でも抜群だったと言います。

天暦5年(951年)には第62代・村上天皇の命により『後撰和歌集』の撰者に抜擢され、梨壺五歌仙(なしつぼのごかせん)にも数えられました。

梨壺とは御所の北東にある女御(にょうご。身分の高い女官)らの住居で、梨の木が植えられていたことがネーミングの由来です。

能宣のほかに紀時文(きの ときぶみ)、清原元輔(きよはらの もとすけ)、坂上望城(さかのうえの もちき)、源順(みなもとの したごう)がおり、それぞれ切磋琢磨していたことでしょう。

ほかにも『拾遺和歌集』など勅撰和歌集に多くの歌が採用されるなど、後世「三十六歌仙」の一人に名を連ねます。

天延元年(973年)には父と同じく神宮の祭主となり、寛和2年(986年)に正四位下に叙位されました。

そして正暦2年(991年)8月、71歳の生涯に幕を下ろしたということです。

バカ者!父親から枕を投げつけられる

とまぁそんな和歌界のエリートだった能宣でしたが、ある年明けのこと。

敦実親王(あつみしんのう。第59代・宇多天皇の皇子)が開いた子日(ねのひ)の祝いで、能宣はこんな歌を詠みました。

殿下の徳にあやかり、一万年まで生きるであろう(イメージ)

千歳(ちとせ)まで 限れる松も 今日よりは

君にひかれて 萬代(よろづよ)や経む【意訳】松の樹は千年の寿命と言いますが、親王殿下の徳にあやかって一万年は生きることでしょう。

いやはやまったく新年に相応しい、見事な歌だ……浴びるような賞賛を土産に帰宅した能宣は、父にそのことを話しました。

「ふむ。千歳まで……萬代を経む……」

しかし父は難しい顔で何度も歌を詠み返し、いきなり能宣を叱りつけます。

「バカモノ!親王殿下に対してここまでの歌を詠んでしまったら、今上陛下の前でどんな歌を詠めばよいのだ!」

そばにあった枕をつかんで投げつけ、能宣は慌てて逃げ出したということです。

終わりに

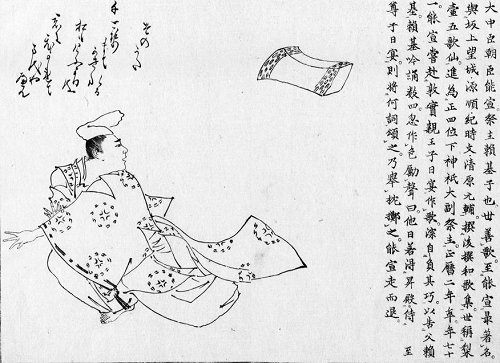

父親から枕を投げつけられ、逃げる大中臣能宣。菊池容斎『前賢故実』より

大中臣朝臣能宣。祭主頼基子也。世善歌。至能宣最著名。與坂上望城・源順・紀時文・清原元輔。撰浚撰和歌集。世稱梨壷五歌仙。進爲正四位下神祇大副祭主。正暦二年卒年七十一。能宣嘗赴敦實親王子日宴作歌。深自負其巧。以告父頼基。頼基吟誦数四。忽作色勵聲曰。他日若得昇殿。侍至尊子日宴。則将何詞頌之。乃擧枕擲之。能宣走而退。

※菊池容斎『前賢故実』巻第五より

せっかく素晴らしい歌を詠んだのに、なぜ能宣は怒られたのでしょうか。

親王殿下に対して最上級の賛辞を贈ってしまったら、いつか天皇陛下のお召しにあずかった時、それと同等以下の賛辞しか贈れなくなってしまいます。

千歳の松が萬代を経るというなら、次は億でも兆でも……とインフレさせればいい訳ではなかったようです。

ただ才気に任せればよいのではなく、何事も時宜になかった加減を……という教訓とも解釈できるものの、若いうちから中庸ありきでは人生つまりません。

他にもたくさん挑戦と失敗を繰り返したからこそ、後世三十六歌仙に数えられるほどの才能を開花できたのでしょう。現代の私たちも見習いたいものですね。

※参考文献:

菊池容斎『前賢故実 巻第五』雲水無尽庵、1868年