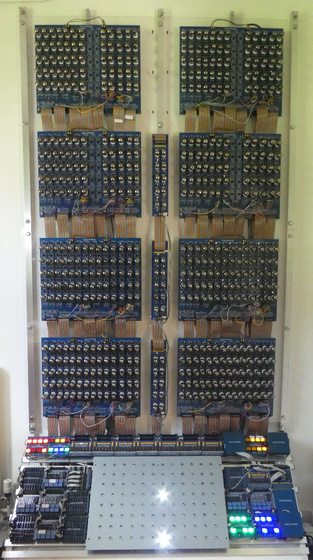

550本のソ連製真空管を使って新規設計されたコンピューター「Ena.Computer」が登場

技術の進歩によってコンピューターの論理回路はナノスケールにまで小さくなり、もはや手のひらサイズのスマートフォンですら一昔前のPCをしのぐ性能を有しています。そんな中、あえて50年前に使われていた真空管を使って新しく設計されたコンピューターがElectron tube New Automatic Computer、通称「Ena.Computer」です。

Ena.Computer

Mr. Contact's Ena.Computer Is a Modern, Miniature Vacuum Tube Computer - and It Plays Pong - Hackster.io

https://www.hackster.io/news/mr-contact-s-ena-computer-is-a-modern-miniature-vacuum-tube-computer-and-it-plays-pong-31761ca39052

Ena.Computerの大きさはだいたい2メートル×1.3メートルで、総重量は約31kg。8つの大型プリント基板と3つの補助プリント基板を組み合わせた構成のEna.Computerには、三極真空管の6N3Pが合計550本使われています。

Ena.Computerの構成図はこんな感じ。

6N3P真空管はすべて同一の5入力NORゲートとして構成されており、NORゲートの論理レベルは0V(−20V〜0.25V)と10V(9V〜12V)、ファンアウトはおよそ25となっています。なお、使われている6N3P真空管には軍用と家庭用のものがあり、平均寿命は軍用のものが最大5000時間、家庭用のものが500時間だとのこと。ただし、いずれの6N3P真空管も60年近くロシアの倉庫で眠っていたものなので、実際の寿命がどれだけなのかは不明です。

レジスタとカウンタはすべて6N3P真空管のNORゲートから作られ、D型フリップフロップ、8ビットALU、ラッチ回路やバッファ回路を構成します。もちろん大量の真空管を使っているので、使用中のEna.Computerから発せられる熱はすさまじいレベルになるそうです。

グラフィカル・ユーザー・インターフェースは8列のLED製で、2進数表示が可能。以下は実際にフィボナッチ数を表示するEna.Computerの映像です。

Vacuum Tube Computer fibonacci sequence video, using a working tube computer. The Ena.Computer. - YouTube

Ena.Computerを製作しているのは「Contact@Ena.Computer」あるいは「Mr.Contact」と名乗るエンジニア。Mr.ContactがEna.Computerを開発するきっかけになったのは、1943年に開発された世界初のプログラム可能な電子計算機「Colossus」を再構築するプロジェクトを立ち上げたイギリスの電子工学者のトニー・セールに会ったことでした。この出会いをきっかけにMr.Contactは、Colossus以外にも50年以上前に作られた真空管式コンピューターが再現されていることを知ったものの、同時に「真空管式コンピューターが50年以上にわたって新規に設計されていない」ことにも気づきました。

そこで、定年を迎えて退職したMr.Contactは、真空管式コンピューターを一から新しく開発することを決意。最初はPCで設計しようとしたものの、途中からは3色のカラーペンとA4の紙、修正用のシールというアナログな手法で設計を進めていったそうです。

組み上げたコンピューターのパーツは台所の床やイスに置かれ、その大きさや電力、高電圧の危険性に家族ともども悩まされながらも、設計と構築にほぼ1年かけ、Mr.Contactは2021年5月28日にEna.Computerを初稼働させることに成功しました。なお、家中にちらばったEna.Computerのパーツをすべて接続して壁にかけると、家族から喜びの声があがったのには驚いた、とMr.Contactは述べています。

Ena.Computerを組み上げたMr.Contactは「全てにおいて何よりも大切なのは愛すべき妻を持つことです。夫がとんでもないバカであることを知っている妻と一緒に生活することが素晴らしいことだと思います」とコメントしました。