SMAP解散とキャンディーズ解散の似ている点、違う点『バンド臨終図巻』

SMAPの前例か。キャンディーズとの共通点と違い

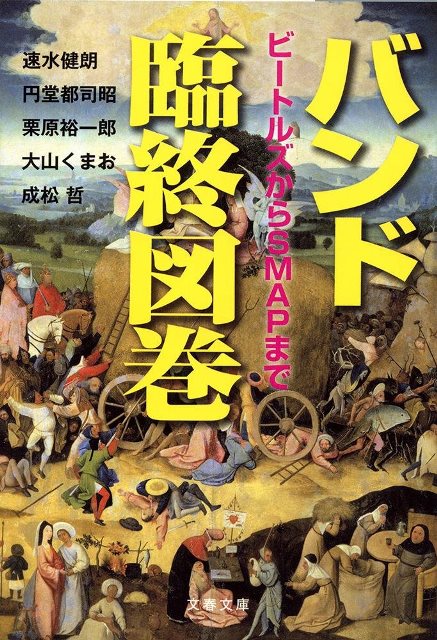

SMAP解散に合わせて関連書もあいついで刊行された。関連書とはちょっと違うが、このタイミングで、「ビートルズからSMAPまで」とサブタイトルに掲げた『バンド臨終図巻』(速水健朗・円堂都司昭・栗原裕一郎・大山くまお・成松哲著)という本も文春文庫から出ている。

全191組のバンドの解散について解説した本書は、2010年に河出書房新社から刊行された単行本を文庫化したものだ。とりあげられているのはロックバンドのみならず、アイドルグループやコーラスグループ、デュオやトリオも含め音楽グループ全般におよぶ。SMAPはいうまでもなく今回の文庫化にあたり、新項目として追加された。私が確認したかぎり、文庫版ではSMAPを含め17組が新たに立項されている。

速水健朗が担当したSMAPの項目では、解散にいたるまでの経緯が簡潔にまとめられている。まず前提として、ジャニーズ事務所内での創業者一族とチーフ・マネージャーの権力闘争があった。ようするに解散騒動のそもそもの発端は、多分に外因的なものだったといえる。それが結果的にメンバー間にも亀裂を生んでしまった。解散を決めたのは一部メンバーの強い意志に事務所側が最終的に折れたからだと伝えられる。

こうして見ていくと、この解散は何から何まで異例づくめである。あえて過去に似たケースを探して参考にするなら、70年代に一世を風靡した3人組のアイドルグループ、キャンディーズなど適当ではないか。

本書では栗原裕一郎が担当した同項目によれば、キャンディーズの解散もまた、メンバーが自分たちの置かれた立場への疑問から決意したが、事務所側は当初これを認めなかった。このとき担当マネージャーの大里洋吉がメンバーの後ろ盾となって事務所に提言したものの一蹴され、それを機に退職してしまう(大里はこのあと芸能事務所アミューズを設立する)。構図としてはSMAPのケースと共通するところがある。結果的に、話し合いが平行線のまま迎えたツアー初日で、メンバーが「普通の女の子に戻りたい」と解散を宣言したため事務所も受け入れざるをえず、契約を半年間延長する交換条件で大里を復帰させ、1978年4月の解散コンサートまで託したのだった。

キャンディーズ解散に際しては、ファンの熱心な購買運動により、ラストシングル「微笑がえし」がグループ初にして最後のオリコン1位を獲得した。これも、SMAPに解散騒動が持ち上がって以後、グループ存続を求めるファンにより「世界で一つだけの花」のCD購入が呼びかけられ、ついには売上枚数300万枚を突破したのと重なる。だが、追いつめられた末に公の場で声をあげたキャンディーズに対し、解散報道のあと生放送で和解のパフォーマンスを“強いられ”、解散コンサートも開かなかったSMAPとは、やはり決定的に違うといわざるをえない。

メンバーの死=バンド消滅?

本書の「はじめに」で速水健朗は、ロシアの文豪トルストイの言葉にならい、《成功しているバンドはどれもみな同じようにみえるが、バンドの解散にはそれぞれの不幸の形がある》と書く。その多様な解散の理由をあきらかにしたのが本書であることはいうまでもない。

とはいえ、なかには解散していないグループも登場する。たとえば、My Little Lover(本書での担当は速水)は、メンバーが脱退し、ボーカルのakkoひとりだけになったいまも存続中だ。あるいは、バンドの中心人物の名を冠した黒木渚(担当は成松哲)のように、バンドは解散したあと、ソロアーティストとして黒木がそのまま名前を引き継ぎ活動を展開しているケースもある。

他方、解散のあと再結成したグループも数多い。なかにはピンク・レディー(担当は速水)のように1981年に解散後、84年の最初の再結成以降、数年おきにそれを繰り返し、すでに8度を数えるデュオもある。

アメリカのバンド、イーグルス(担当は成松)もまた1982年の解散後、1994年に再結成、その後グループからドン・フェルダーが解雇され、同じくメンバーのドン・ヘンリーとグレン・フライを訴えるという事態も起こったものの(のち和解)、2007年には28年ぶりのオリジナルアルバム『ロング・ロード・アウト・オブ・エデン』を発表している。彼らが最後に集まったのは今年2月のグラミー賞授賞式で、その前月に亡くなったフライを追悼して演奏したときだった。ヘンリーは、このときのパフォーマンスがフライとの「まっとうなお別れ」だったと、バンドの“再解散”を示唆している。

残念ながら文庫版では紙幅の都合かカットされてしまったのだが、旧版には各著者による総論的なコラムが収録されており、そのなかで速水健朗は「メンバーの死により解散ならぬ消滅するバンドがそろそろ出てくる」と予見していた。イーグルスはもちろん、やはり今年、キース・エマーソン、グレッグ・レイクとメンバーがあいついで亡くなったエマーソン、レイク&パーマー(担当は円堂)もまさにこの例に当てはまる。イギリスのこのバンドの場合、1980年の解散後、91年に3人のメンバーが再結成してアルバム制作やツアーなどを行ない、さらに2010年にもエマーソンとレイクだけでツアーを実施していた(なおレイクが死んだのは本書の刊行直後、12月7日のこと)。

とはいえ、結成時のオリジナルメンバーがいなくなっても、存続されるバンドはけっして少なくない。やはり旧版のコラムでは円堂都司昭が、バンド名=看板を貸すことでバンドの延命をはかった事例をとりあげていた。栗原裕一郎も旧版で、ピンク・レディーの解散を境に「芸能ユニットと“中の人”は分離可能」という事実があきらかとなって以来「解散」という語の意味が変わり、「卒業」というアイデアが導き出されたことを指摘している。

これら記述からは、解散する必然性が薄れつつある最近の音楽界の傾向が浮かび上がる。このことについては、旧版刊行時に、手前味噌ながら私が著者のうち速水・円堂両氏にインタビューした際にも話題にのぼったので、参照していただければと思う。

彼らが再び集まる日は来るのか

旧版ではまた、大山くまおが「00年代バンドの解散事情」と題するコラムで、一発屋的なイメージの強いt.A.T.uと女子十二楽坊が、2010年の時点で意外にもまだ解散していないことに言及していた。このうちt.A.T.uは翌11年に解散したため、文庫化にあたり一項目として収録されている(この項の担当も大山)。もっとも、今年5月、元メンバーのレナ・カーチナとジュリア・ヴォルコヴァがかつて所属していた児童合唱団のイベントにそろって出演し、かつてのヒット曲「Not Gonna Get Us」を歌ったというから、今後、再結成する可能性は十分にありそうだ。ちなみに一方の女子十二楽坊は存続中で、今年9年ぶりに来日してツアーを行なっている。

SMAPも、そもそもの解散の原因である事務所の創業者一族とマネージャーの対立が早い段階で着地点を見出していたのなら、ひょっとすると解散にはいたらず、今後さらに10年、20年と存続していたのかもしれない。しかし現実には、きょうをもって事実上メンバー全員での活動を終える。それでも今後、再結成の可能性はあるのだろうか?

60年代のグループサウンズの人気バンド、ザ・タイガースは(本書での担当は栗原)、メンバーの加橋かつみの脱退をめぐる事務所の対応の仕方が、メンバーに不安と不信をもたらし、結果的に解散につながったとされる。とりわけ瞳みのるは事務所はもとよりほかのメンバーに失望し、解散後は接触を一切絶った。だが、2009年に38年ぶりに元メンバーらと再会をはたし、11年にはそのひとり沢田研二のコンサートツアーに参加、さらに13年、オリジナルメンバー全員が集まって再結成が実現している。

このように時間が解決するということもきっとある。いつかまた、先に脱退した森且行を含め6人が集まるときがやって来る――いまはそう信じるしかないだろう。

(近藤正高)