棺桶に入れられたのは「あんパン4つ」だけ…バブル期に資産1兆円を築いた「和製トランプ」のあっけない最期

※本稿は、川島敦『100兆円の不良債権をビジネスにした男』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■忘れられた「バブル期の寵児」

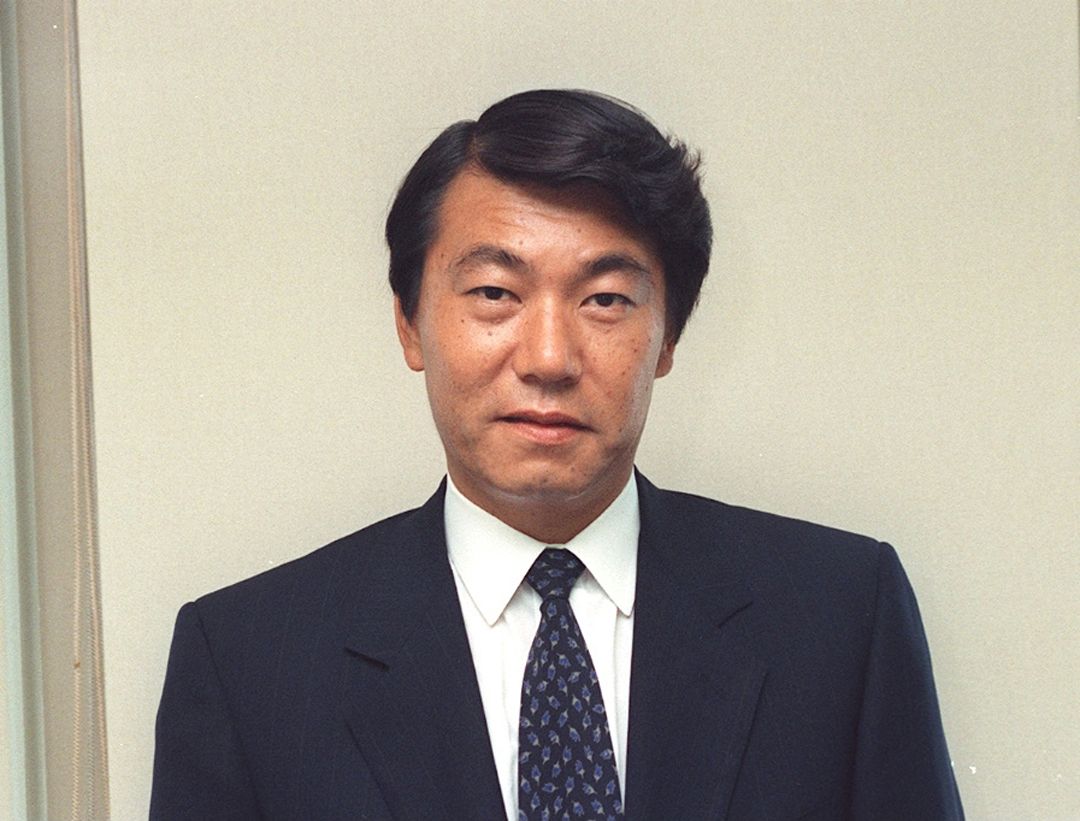

1985年頃から始まったバブル期は多くのバブル紳士を生んだ。その中の代表的な例を一つ挙げるとしたら高橋治則だ。ちなみに彼は東京オリンピックの受託収賄事件で逮捕された高橋治之の実の弟である。

高橋治則は日本航空で8年間、サラリーマン生活を送った後、電子周辺機器商社「イ・アイ・イ・インターナショナル(EIE)」の副社長になる。雑貨商といってもいい程度の会社だったが1983年、高橋治則は38歳の時にEIEの社長となると、これを受け皿に日本長期信用銀行(以下長銀)から融資を引き出して事業を急拡大させる。日本やアジアの不動産を次々に買収し、膨れ上がった総資産の額は1兆円超。翻弄された長銀は最後には破綻にまで追い込まれた。バブル期に長銀とともに事業を急拡大させ、長銀とともに姿を消した。

戦後日本の産業育成を担い高度成長をけん引してきた長期信用銀行の一画にあった名門、長銀が一介のバブル紳士によってあっけなく破綻したことで、世間は高橋治則の影響がいかに大きかったかを知ることとなった。

長銀の破綻は1998年秋。政府は住友信託銀行(現・三井住友信託銀行)による救済合併のシナリオを描き、住友信託銀行側にいったん6月末に「救済合併の検討」を表明させるところまで話は詰まった。

■総理大臣から密かに呼び出された理由

前年秋には北海道拓殖銀行が破綻していて政府も必死だった。長銀が行き詰まれば、国際金融システムに及ぼす動揺は計り知れない。日本発の世界恐慌に発展する可能性すらあった。「いよいよ本当に危ない」と経営危機を聞きつけた米国からは「LTCB(長銀)の資料を出せ」と、米国財務省のローレンス・サマーズ副長官が要求してきていた。

当時、住友信託銀行の社長だった高橋温はその時のことをこう述懐している。1998年8月20日夜、高橋温は当時首相だった小渕恵三から公邸にひそかに呼び出しを受けた。官房長官だった野中広務が「合併の要請ではない。あくまで期待の表明だ」と言いながらも、強く合併を迫ったという。

しかし、住友信託銀行が強く要請していた「公的資金による長銀の不良債権処理」に対する回答がなかった。「これは危ないな」と思った高橋は合併案を拒否、長銀は破綻した。

総理だった小渕恵三は総額で3兆6000億円の公的資金の投入を決めた。まさにバブルを象徴する結末だった。

長銀破綻の責任を高橋治則一人に負わせることはできない。しかし長銀破綻の引き金を引いた大きな要因の一つであることは間違いない。

日本経済が空前の好景気に沸いたバブル経済期、「バブル紳士」の異名をとる人物が何人も表舞台に躍り出たが、高橋治則ほど短期間に資産を積み上げ、戦線を拡大した経営者はいない。群を抜いていた。

■総資産1兆円を築いた男の「あっけない最期」

高橋治則は1945年生まれで、慶應義塾幼稚舎から慶應義塾高校(退学)、慶應義塾大学に進んだ絵に描いたような慶應ボーイ。卒業後は実業の道に入り、バブルで急成長を遂げるが、1995年、理事長だった東京協和信用組合などから自身や元労相の山口敏夫の関連企業に不正融資を行った背任罪で起訴される。2005年、くも膜下出血で倒れあっけなく59歳でこの世を去った。絶頂期、グループ総資産1兆円超を築いた高橋治則だったが告別式の日、棺桶には好物の木村屋のあんパンを4つ入れただけの寂しいものだったという。美食家でもなく洒落っ気もない、生活そのものは質素だったという。ビジネスだけが生きがいのような男だった。

高橋治則の経営は今、振り返れば乱脈経営そのものだった。しかしそれは後講釈にすぎない。当時の高橋治則は時代の最先端を走る新進気鋭の青年実業家と映っていた。戦後日本の重厚長大産業を支えた日本興業銀行(現・みずほ銀行)、日本債券信用銀行と並ぶ名門銀行の長銀がバックについたことで信用力を増し、バブルの波に乗った。1986年、「EIE」を店頭公開し日本携帯電話を設立すると、その勢いで「ハイアット・リージェンシー・サイパン」を32億円で購入、1987年には「ヒルトン・クレスト・ゴルフクラブ」の建設に着手した。

■「和製トランプ」の快進撃

同年、オーストラリアで「リージェント・シドニー」を130億円で買収、翌1988年にはイタリアでホテル「リージェント」を100億円で傘下に収めた。オーストラリアでは「サンクチュアリー・コーブ」(527億円)、「ハイアット・リージェンシー・パース」(120億円)を買収した。1987年には香港で「ボンドセンター」の1棟を380億円、ハワイのホテル「ハイアット・タヒチ」を154億円で傘下に収め、「和製トランプ」を地で行った。

この頃の高橋治則の暮らしぶりを身近で見ていた関係者は「1カ月の3分の1は海外で過ごし、ピークの1987年から1990年までは、毎月100億円を動かしていた。世界に最大24のホテルを持ち、7割近くが五つ星だった」と証言する。

3億円で始まった不動産投資は10年もしないうちに1兆5000億円にまで拡大した。

■「土地神話」に基づく不健全な循環モデル

今では考えられない話だが、高橋治則が乗ったバブルとはいったい何だったのか。煎じ詰めれば金融緩和を背景とした「金余り」、そしてその余った金を吸い込んだ「土地神話」に帰結する。1985年のプラザ合意、1986年からの金融緩和で市中にだぶついたマネーが土地と株式市場(マーケット)に雪崩れ込んだ。株高は企業や個人の信用余力をかさ増しし、底上げされた信用力を担保に銀行はお金を貸し、そのお金がまた土地に回った。

「日本の土地は必ず上がる、土地さえ買っておけば間違いない」。理屈も何もない。土地は上がる、上がるから買う。買うからまた上がる。この循環だった。だぶついたお金を抱え貸出先を探す銀行は、これまでなら考えられない相手に深入りする。長銀がEIEの高橋治則にのめり込んだように、三井信託銀行と麻布建物の渡辺喜太郎、日本興業銀行と大阪ミナミの料亭経営者の尾上縫が関係を深め、名門銀行の資金が、土地の信用をバックに闇に消えた。

それには土地は上がらなければならなかった。デューデリジェンスも何もない。そんな言葉もなかった。

■「デタラメな時代」も長くは続かなかった

今なら土地から上がる収益をもとに土地の値段は決まる。土地の上に立っているオフィスの賃料は坪(3.3平方メートル)あたりいくら、延べ床面積はどのくらい、共用部分を除いた賃貸面積がどのくらいで、年間いくらのお金が入るから、このビルの価値はいくら、あるいはこの土地の価値はいくら、と算定される。それが普通だ。不動産から上がった収益は不動産に投資した投資家とアセットマネジャーに約定通り分配される。ケネディクスのような不動産のアセットマネジャーがバブルが崩壊した後に、米国から学び、取り入れた。

バブルの時代はそうではない。土地は上がるから上がった。「土地の収益性」という頸木(くびき)を持たなかった東京23区の土地の値段は、米国全土の2倍の価格と並ぶ水準にまで上がった。さすがに1989年には政府もその異常さを指摘せざるを得ず、年次経済報告(経済企画庁)では「バブルが発生していた可能性」について触れている。誰もが内心、長くは続かないと気づきつつブレーキを踏めずにいた。

しかし、デタラメな時代も長くは続かなかった。1990年3月に大蔵省(現・財務省)が発した土地関連融資抑制の通達、いわゆる総量規制と地価税、そして日銀による公定歩合の引き上げで、金融の蛇口が締められ始めると状況は変わる。経済の歯車は逆回転を始め、土地の値段は急降下し始めた。そしてバブルは崩壊した。

----------

川島 敦(かわしま・あつし)

ケネディクス元代表取締役社長

1959年、東京都生まれ。開成高校を1977年に卒業、東京大学工学部を卒業後、1982年に三菱商事に入社、イラクと香港で建設実務を習得。1990年に安田信託銀行(現・みずほ信託銀行)に移り、不動産関連業務で実績を上げた。1998年にケネディ・ウィルソン・ジャパン(現・ケネディクス)に移籍。2001年に取締役副社長、2007年3月に代表取締役社長に就任。2013年3月代表取締役会長、2019年3月より顧問。ほかにSMBC信託銀行顧問、日本エスコン社外取締役などを務める。

----------

(ケネディクス元代表取締役社長 川島 敦)