[ kei ]、誕生日にLINECUBE SHIBUYAワンマンに挑戦「このチャレンジが必ず未来につながるなと実感しています」

![[ kei ]](https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/f/d/fd835_1756_7e30f450_e1e83f5b-m.jpg)

[ kei ]が8月12日にLINE CUBE SHIBUYAで開催した『「0」』公演のオフィシャルレポートが到着した。

[ kei ]が8月12日、40回目という節目の誕生日を迎えたこの日、ソロでは最大キャパとなる東京・LINE CUBE SHIBUYAでワンマン公演『「0」』を実施。新たなスタートを切った。

昨年の誕生日に行なった「-365」公演以降、毎回カウントダウンしていく数字をタイトルにしたワンマン公演をここまで開催してきた[ kei ]。そのカウントダウンが0を示す記念すべき今年のバースデーライブ<[ kei ]LIVE 2024「0」>公演。その開催場所として彼が選んだ会場は、本人も含め誰もが「無謀すぎる」と思ったLINE CUBE SHIBUYAだった。だが、そこに果敢にチャレンジしたからこそ新しい扉が開いた。当日、場内には[ kei ]の作った音楽、表現者としてのパフォーマンスまでもがスケール感たっぷりに解き放たれていき、会場にはこれこそが[ kei ]が作ってきた楽曲の本来あるべき姿、表現なのだと思わせるような驚きの光景、音空間が広がっていった。

シューゲイザー~アンビエント~エレクトロニカ~クラブミュージックなどを吸収したポストロック的な緻密なサウンド構築と、美メロで描き出す世界観。それをギター(たまにピアノも)だけではなく自ら歌うことで、「歌もの」と「インスト」が共存する形へと昇華させたハイブリットなライブ形態。ステージではそれを植木建象(Dr)、高松浩史(Ba/The Novembers、Petit Brabancon)というサポートメンバーを入れた3人でパフォーマンスするなど、あらゆる面において、従来のギタリストのソロアーティスト像にはなかった道をここまで模索し続けてきた[ kei ]。この日は、まさにその模索していたスタイルの答えを見つけた日となった。そうして、このライブこそが、今後間違いなく[ kei ]というアーティストの起点=ゼロ地点となっていくのだと感じた。

[ kei ]の影アナというファンの意表をつくサプライズで開演を告げたこの日のライブは、インスト「empyrean.」で幕開け。オープニングからサウンドが放射線状に広がっていくと、場内はたちまち異次元空間に。後半、舞台中央のお立ち台に立ち、ギターを弾き終えた[ kei ]は両手を翼のように広げて曲をフィニッシュさせた。過去にkannivalism、BAROQUEで同会場でワンマンを行なったときは上手ギターというポジションだった。今回は、自分がここ(センター)に立っている意味をパフォーマンスで伝える。そんな意思が伝わってくる力強い姿を冒頭で見せつけたあとは、世界的に注目を集めるシティポップを[ kei ]流にアレンジした「LADY BLUE」、トロピックなサマーチューン「PIXIE」と今年上半期にリリースしたキャッチーな歌ものナンバーを続けてアクト。どちらも都会的で洗練されたサウンドが渋谷という街と合間って、さらにきらびやかな輝きを放ってく。これまでカウントダウン公演をずっと渋谷界隈で積み重ねてきた[ kei ]は「渋谷シリーズの集大成を見せたいと思います」と宣言。その直後「青空に吹かす夜、晴れ渡る日」(大桃子サンライズfromバンドじゃないもん!)のイントロが響くと、ポップミュージックが躍動! フィジカルなバンドサウンドで客席を大いに楽しませた直後、曲は「17.」へと展開。キャッチーな歌メロはそのまま、ここではない世界を求めていく歌詞とリンクするように、この曲からリズムがポップソングの枠を飛び出していく。その流れで、変拍子を取り入れた歌少なめの前衛的インストナンバー「the blueroom.」へ観客たちをしっかり引き連れたまま、浮遊感たっぷりにダイブ。広い場内に3人の生音と環境音をいかしたエレクトロな音がランダムに放たれ、それが幾何学的な形状となって青く美しく歪んだ部屋を描いていったアクトは、まるでモダンアートやインスタレーションを鑑賞しているような感覚に浸らせる。これは、奥行きあるホール空間だからこそ味わえた感覚。そうして、ゆっくりと息をするように流れるキラキラしたアンビエントなループ音に[ kei ]が静かにギターを重ねていき、曲はインスト「vita.」へとスライド。曲の途中からそこにリズム隊も加わり、尋常ではないグルーヴと狂気に満ちた轟音が複雑に絡み合い、混沌としたなかでまどろい、爆発を繰り返していったところはまさに前半のハイライト。[ kei ]は広いステージに解き放たれたかのように縦横無尽に動き回り、ギターを弾きながら、全身を使ってなにかが乗り移ったようなパフォーマンスを繰り出していく。ギタリスト然としたオーラに魅了された観客たちは、その音色に陶酔しながら奈落の底までランデブー。そのあと[ kei ]はピアノへと移動し、新曲「Iris」の優しく包み込むようなメロディーを届け、オーディエンスをゆっくり現実へと引き戻していった。

「ただいま! 拷問みたいな15分間、みんな大丈夫だった?」

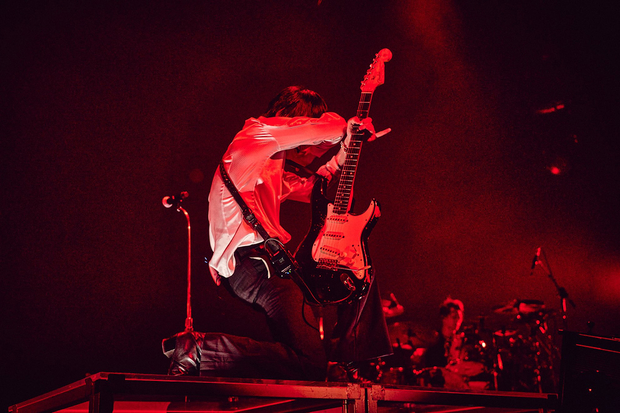

曲が終わったあと、いきなり陽気なムードで場内に話しかけ、観客を和ませた[ kei ]は、リラックスムードのなかで、観客の歌声と口笛を交えながらスローバラード「sleep2 the moon.」をギターの弾き語りでパフォーマンス。このあとはリズム隊を交え、「THE CURSE」から後半線へ。ここからは、ライブでおなじみのキラーチューンを連続投下。ダークポップな「THE CURSE」に続いて、「STAY」が始まるといっきに場内がキラキラきらめきだす。客席には楽しそうにクラップをするオーディエンスの笑顔が広がり、その観客たちがサビで[ kei ]の「3、2、1、JUMP!」の掛け声に合わせて一斉にジャンプして爽快な景色を作り出すところは、ソロになって以降のライブで[kei]とファンが作り上げてきたものだ。間髪入れずに悪魔の笑い声が聴こえてきたと思ったら、インダストリアルなダンスビートとシンセが鳴り響き、曲は「SIN QUALIA」へ。スピーディーなバンド一丸となったキレキレの演奏を浴びて、狂おしいほど熱狂していく客席。間奏でネジがぶっ飛んだようなギターソロを弾いた[ kei ]が、そのまま英詞ラップを畳み掛けていった瞬間、観客のボルテージは急上昇。それを「I LUCIFER」へとつなぐと、客席はさらなる熱狂に包まれる。そのエネルギーを受けた[ kei ]は曲の後半、興奮のあまりマイクスタンドを離れ、全身を自由に使ってギターをプレイ。歓喜と興奮を場内のあちこちに撒き散らしていった。

このあとは、ここまでのライブを振り返り「この会場にチャレンジして本当によかった。必ずこれが俺たちの未来につながるんじゃないかといま実感しています」と感想を伝えた[ kei ]。バンドの上手ギタリストとしてステージで輝くという夢を抱いていた頃は「40歳でこうして舞台の真ん中で演奏して歌うなんて夢にも思ってませんでした」と前置きしてから「1年前、ギタリストの自分から飛び出して、いまはこの(=舞台中央)場所が自分の居場所。ここで自分は生きていくと覚悟ができました。ギタリストとしての自分も命がけでやってきたけど、それがあったからこそいまがある。すべてはここに立つためにあったんだなと思ってます。この場所から自分の心から湧き出る音楽を届けられることを幸せに思います」と観客に向けていまの気持ちを吐露した。

そのMCから、ライブは[ kei ]改名後、歌うことを決意して出した初音源「MIRACLE」へと繋いでいく。すると、スタイリッシュさをさらに更新させたサウンドにのせて、この場所に立ったのも歌ったのもすべては奇跡ではなく必然。パフォーマンスを通して、[ kei ]はこれまでとはまったく違う表情を浮かべながらこの曲のメッセージを伝えてきた。楽曲が本来持っているポテンシャルやメッセージ、望んでいた表現。そこにやっとアーティスト[ kei ]が追いついた場面だった。ここからは加速がついたように、[ kei ]の表現が楽曲たちを解放。「ring clef.」はまさにその極みだった。この曲はソロの始まりとなった圭時代初のソロアルバム『silk tree.』に収録されたバラードナンバーだ。それが15年を経てこの会場で放たれた瞬間、普遍的なメロディーがすごく純度の高いまま、どこまでも広がり、舞い上がっていったところは想像を絶するような壮大なサウンドスケープが広がり、心底大感動。「ring clef.」のプレイで場内には巨大な多幸感が広がり、この温かいハートウォーミングな空気を、ストーリーテリングなインスト曲「utopia.」~「spirit in heaven.」へとつないでアクトした場面では、ステージ上の3人が神がかった圧巻のパフォーマンスを披露。宇宙の遥か彼方まで突き抜けていくサウンドが描きだす音世界は、どこまでも神秘的で、まるで神が天空から光を降らして、場内から天に繋がる架け橋を描いているようだった。それを「ETERNAL HEART」で、永遠の響きとして心のなかに刻み込んでいき、この上ない幸福感で観客、会場全体を満たしていったところで、ライブは終了した。

終演後「みんながいてくれたお陰でこのライブに挑戦できた」と集まったオーディエンスに感謝の気持ちを伝えたあと、[ kei ]は「次に演るときはここを満杯にしましょう。まだまだいくぜ!」と意気込み、投げキッスとともにステージをあとにした。そんなキメキメで去ったあと、クロージングの影アナを再び自分で担当し、最後の最後はお茶目に公演を締めくくった[ kei ]。

楽曲のあるべき表現、そこにやっと自分が追いついたいま、ここを起点に幕開けする[ kei ]のネクストステージには期待しかない。

文=東條祥恵 ライブ写真=尾形隆夫