ドンキ「ほぼバイトで営業」店を密かに増やす事情

「正社員0.5人」で運営されている「ドン・キホーテ」北千住西口店(記者撮影)

東京・足立区のターミナル駅、北千住駅の西口から伸びるアーケード街を5分ほど歩くと見えてくるのが、総合ディスカウント店「ドン・キホーテ」(以下、ドンキ)北千住西口店だ。

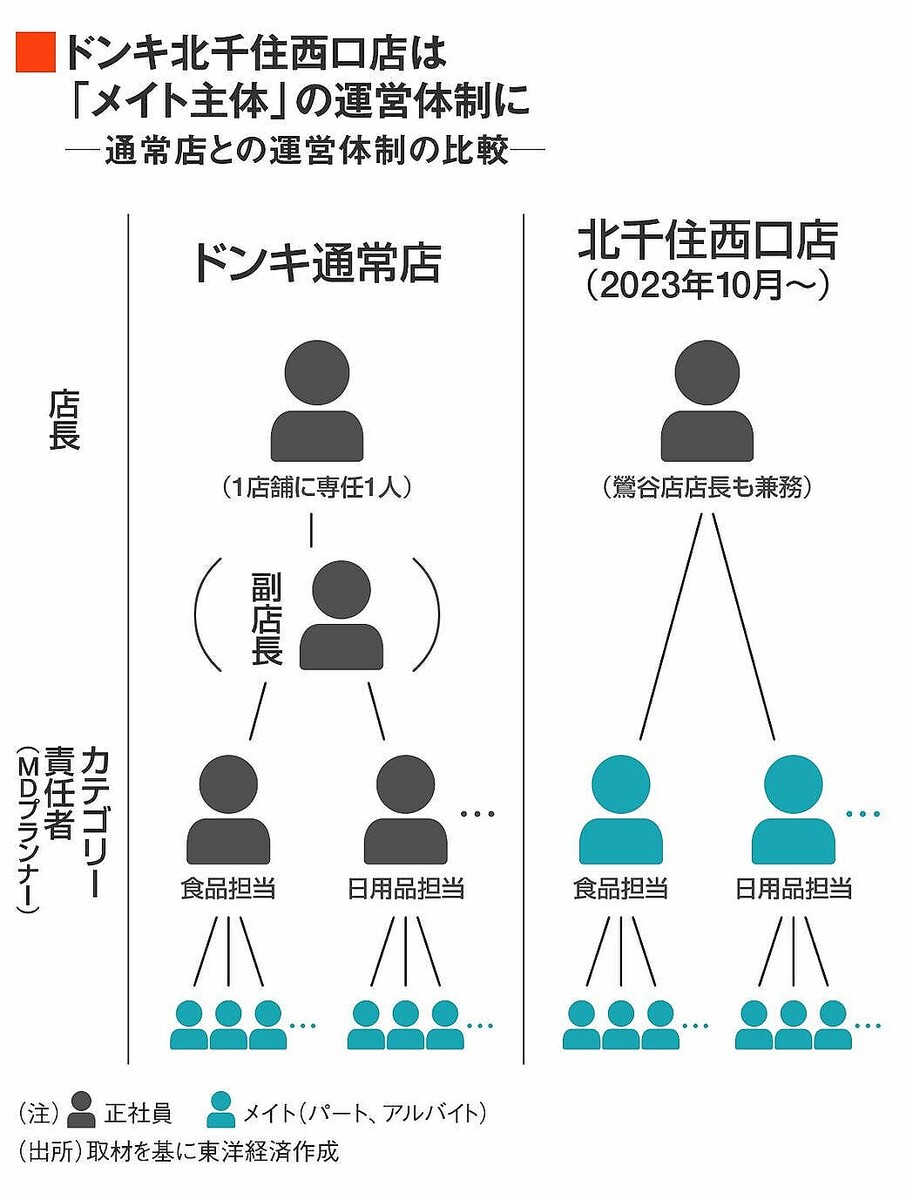

ドンキにしてはやや小型という点以外、通常店と何ら変わらない。だが同店では、2023年10月からある取り組みが進んでいる。「メイト主体運営」。ドン・キホーテを傘下に持つパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとしても、初めての試みだ。

従業員94名のうち正社員は店長のみ

メイトはドンキの社内用語でパート・アルバイトのこと。そのメイトが、文字通り店舗運営の主体となるのが「メイト主体運営」店だ。この取り組みは、足立区と荒川区の一部を管轄する東京第1支社が中心に進めている。

北千住西口店はドンキとしては小型でも、総売場面積は約1000平方メートルと一般的な食品スーパーの半分程度ある。総従業員数は94名に上る。

通常店では店長や副店長のほか、商品カテゴリーごとに数値責任を持つ正社員が常駐する。北千住西口店は4つのカテゴリー(食品、アパレル、日用消耗品、コスメやコンタクト類)を展開しているので、通常は5〜6人の社員がいるはず。

しかし、同店は、店長以外はすべてメイトで運営されている。しかも唯一の正社員である店長は、2024年4月に開業した鶯谷店の店長を兼務する。つまり、北千住西口店は、実質上「正社員数0.5人」の店舗なのだ。

ドンキは業界でも非正規従業員の裁量が多いことで知られる。メイトにはそれぞれが担当する売り場ごとに数値目標があり、それを達成するために何をどれくらい仕入れて、どのように陳列するかも任されている。そんなドンキにあっても、店舗運営の要を担う正社員がほぼゼロの北千住西口店は異例だ。

小売業界にとって、人手不足への対応が喫緊の課題であることは言をまたない。この1年間で24店の新店を出し、来期(2025年6月期)も同程度の出店を計画するドンキにとってはなおさらだ。

既存店も人手不足が常態化。渋谷などの都心部は、訪日観光客増加の追い風もある。繁忙対策のために、周辺の支社から正社員を送り込むことがままあり、北千住西口店管轄の東京第1支社からも都心店へ相当の数の正社員を送り込んだという。

「売り上げの見込めるエリアに人を厚く配置するのは企業として当然。一方で、社員数には限りがある。どうすれば」(東京第1支社の本巣誠支社長)。悩んだ末に本巣氏が考えついたのが、メイト主体運営だった。

メイトが実力を十分に発揮できていなかった

本巣氏は自身もメイトとしての勤務経験があり、メイトの「実力」を理解していた。メイトは店舗周辺に住んでいることが多く、地域の実情をよく知っている。原則異動がないため、店舗での勤務歴も長い。

一方、本巣氏はメイトとコミュニケーションをとる中で、「私は社員じゃない。バイトだ」という意識から、実力を十分に発揮できていないメイトが多いことも感じていた。「ドンキは実力主義を標榜する会社。なのに社員とメイトという違いだけで仕事に差がある」(本巣氏)ことに違和感もあったという。

そこで北千住西口店で、思い切ったメイトの登用を進めた。

ドンキ社内では各カテゴリーの責任者を「MDプランナー」と呼ぶが、そのMDプランナーにメイトを任命。2023年9月に閉店となった町屋店(荒川区)を含む近隣店から、実績のあるメイトを北千住西口店に送り込んだ。

メイトがMDプランナーになっても、その役割に変わりはない。MDプランナーはそのカテゴリー全体に責任を持つ。通常、メイトは売り場だけを任されるが、MDプランナーは各売り場の数値目標の設定や売り場作りの指示、発注計画の確定まで担う。メイトの勤務シフトの管理やクレーム対応といった管理業務も、MDプランナーの仕事だ。

通常は店長など社員が取得する資格、例えば大型事業所を運営するのに必要な衛生管理者や、コンタクトレンズ販売に必要な高度管理医療機器等管理者などもメイトが取得し、店舗の責任者として登録しているという。

このような社員からメイトへの業務移管を進めつつ、店舗常駐の社員数を段階的に減らし、2023年10月、北千住西口店は店長以外の全員がメイトで構成される体制となった。

ドンキでも初の試みだっただけに、「不安もあった」と本巣氏。メイトには幼い子どもを持つ母親も多く、長時間残業や時間・曜日の不規則な勤務が難しい人も多い。オペレーションや人材配置が乱れてしまえば、売り上げに与える影響は大きい。

しかし、そうした心配は今のところ杞憂に終わっている。すべてのカテゴリーで売り上げが前期実績だけでなく計画値からも上ブレ。特に効果の大きかった食品では、前期より3〜4割も売り上げが伸びている。

メイト主体の運営となって、食品売り場の売り上げは前期比3〜4割伸びた(記者撮影)

「『メイトだから』という理由で埋もれてしまっている才能が多かった」(本巣氏)。責任が増える分、処遇も上げており、「MDプランナーになったメイトの中には、時給が一気に250円上がった人もいる」(同)。そのため店舗の人件費の額自体は旧体制とさほど変わらないものの、増収効果によって経費率は大きく改善されたという。

北千住西口店でMDプランナーとなった原田舞子さんは、「とにかく楽しい。従来であれば社員が担当する催事ものについても、いつから何をやるか、目標数字はいくらか、ということを自分のやりたいようにできる」と語る。

別のメイトは、常駐する社員がいなくなってから「何か問題が起きても基本的にメイトで解決しなければならず、メイト同士のコミュニケーションも増えた」と話す。売り場作りなどを相談する機会が増えただけでなく、子どもが急に体調を崩したときのシフト調整などの相談もしやすくなったという。

「メイト店長」の検討も進む

すでに北千住西口店をモデルに、メイト主体運営店は広がりを見せている。北千住西口店の店長が店長を兼務する鶯谷店のほか、同じ支社内の西新井駅前店、竹の塚店、さらに他支社の赤羽東口店でも同様の体制が始まった。赤羽東口店では、「メイト副店長」も誕生した。

ドンキ創業者の安田隆夫氏がこの取り組みに注目、後押ししていることもあり、別の都内の店では、店長をメイトに任せる検討も進んでいる。

メイト主体運営店は当面、北千住店のように売場面積1000平方メートル前後の狭小物件に限られそうだが、「通常サイズや(同1万平方メートル前後の)MEGA業態でも、一部部門はメイト主体に移行する、ということも考えられる」(本巣氏)。

小売各社にとって正規、非正規問わず、人材確保の難易度は年々増している。今回、注目したドンキの「メイト主体」店舗は、限られた人材を雇用形態にとらわれずに登用している。業界でも先駆的な取り組みといえるだろう。

(冨永 望 : 東洋経済 記者)