ジェネリック薬で初のカルテル、「主犯」は誰か

公正取引委員会は6月4日、コーアイセイに課徴金納付命令と排除措置命令を出した(写真:編集部)

公正取引委員会が6月に入り、ある小さな談合(価格カルテル)事件について137万円の課徴金の納付を命じた。

独占禁止法違反による課徴金を命じられたのは、山形市に本社を置く売上高27億円の製薬会社「コーアイセイ」。課徴金とともに排除措置命令も出した。

コーアイセイの談合相手である、東証1部上場の中堅医薬品メーカー「日本ケミファ」の談合行為も認定したが、課徴金納付命令などの処分は免れた。日本ケミファは今回の事件について自主的に談合を申告したうえ、営業担当者に談合をしないように指示したことや、自主申告をして以降、談合行為から手を引いたことを公取委が確認したためだ。

卸会社向けの価格を不当につり上げた疑い

今回の事件の舞台になったのは、腎臓の人工透析患者などによく使われる高リン血症治療剤の後発薬「炭酸ランタンOD錠」(以下、OD錠)だ。図のように、卸会社に販売する際の価格(仕切値)について、メーカーである日本ケミファとコーアイセイがカルテルを結び、不当に価格をつり上げた疑いだ。

公取委によると、両社がカルテルを結んだ理由は単純明快で、「(価格の)低落を防止し自社の利益の確保を図るため」だったという。

今回の事件は後発薬(ジェネリック医薬品)として初めての談合事件となった。先発薬でも過去に製薬メーカーが談合で処分された事例もなく、たいへん珍しい事件となった。

コーアイセイの親会社は、東証2部上場の原薬等商社「コーア商事ホールディングス(HD)」だ。コーアイセイ自身は医薬品などの製造受託を長くメインにしてきたが、コーア商事HDは、後発薬事業の強化を狙い、その目玉として日本ケミファと手を組んでコーアイセイが開発・製造・販売したのがOD錠だった。

一方、日本ケミファは後発薬業界10位前後の中堅企業だ。もともと先発薬主体のメーカーだったが、2000年代から後発薬に本格的にシフトするなど、後発薬メーカーの中ではやや異色の経歴を持つ。2019年3月期の売上高は341億円、営業利益は14億円。設立から70年近い歴史を持つ企業だ。

両社はOD錠を共同開発し、お互いが自社の後発薬として販売するとともに、日本ケミファがコーアイセイに製造を全量委託する業務提携を結んだ。2018年2月に厚労省から承認を得て、同年6月に薬価収載と、ここまではトントン拍子で進んだ。

しかし、ここから不正が動き出す。公取資料によると、2018年6月20日に、OD錠で安売りをしないことを相互に確認し、同年7月20日には、日本ケミファが自社仕切値をコーアイセイに提示し、コーアイセイの仕切値をこれに合わせるように依頼した。

日本ケミファはなぜ「自主申告」したのか

そして、同年8月上旬になって、コーアイセイが日本ケミファの要請に応じると回答した。

実際、コーアイセイは2018年9月にOD錠を発売する。卸会社への仕切価格は日本ケミファと示し合わせた通りだ。一方、日本ケミファは「安定供給を受けられない」という理由で、発売開始することなく、2018年11月に販売を断念した。

日本ケミファは公取委に対し、2018年10月24日に談合を自主申告したが、このタイミングでなぜ自主申告したのか、会社が口を閉ざすため、その理由は謎のままだ。

このOD錠プロジェクトに関しては、コーアイセイにとって日本ケミファは、製造受託の仕事の発注者であり、販売力も持つ、いわば「生殺与奪の権」を握る存在だ。日本ケミファによる「談合の誘い」を断れば、ここでの大きな仕事を失うリスクがあった。両社の間に力関係の差があることを考えれば、問題ありだとわかっていても、日本ケミファの要請にコーアイセイが従わざるを得なかったと思われる。

公取委の公表資料からもわかるように、今回の談合事件は日本ケミファの主導で行われたことはほぼ明白だ。この後発薬を販売する会社が2社だけで、しかも圧倒的な力の差があったことが大きい。

後発薬で初のカルテル摘発に踏み切った公正取引委員会(撮影:梅谷秀司)

コーア商事HDは「内部統制委員会を設置して信頼回復に務める。具体的には決まっていないが、役員報酬のカットを含めて検討している」という。日本ケミファは6月7日に再発防止策と役員等の処分を発表した。独禁法の順守規定とそのための「運用細則」(ガイドライン)などを制作することや社長以下の報酬自主返上などが主な内容だが、「事件が起きた経緯や組織的な関与の有無などについては答えない」とコメントしている。

より罪深いのは、ただカルテルを結んだということだけでない。後発薬の使用を後押しする国の政策に対し、国民の信頼を揺るがしかねない点だ。

後発薬普及のため、さまざまな恩恵措置

国は2020年9月末までに、数量ベースで後発薬の使用割合を80%以上にする目標を掲げている。初収載時の「薬価」(医療機関や薬局が患者の使った薬の代金として支払い請求する公定価格)において、先発薬の半値以下である後発薬に切り替えることで、医療費の抑制と医療財政を持続可能なものにすることが目的だ。

後発薬の使用(利用)割合を高めるため、医療機関や薬局にはさまざまな報酬点数の引き上げや優遇措置が与えられている。こうした優遇措置により、後発薬メーカーは間接的に恩恵を受けていると言える。

しかし、そのままでは公定価格の薬価が高止まりしてしまうため、それを防ぐ工夫として、2年に1回(2020年度以降は毎年)の薬価調査と薬価改定を行っている。具体的には、医薬品卸会社から医療機関・薬局への実際の販売価格(市場実勢価格)を調査し、薬価との差額を算出、それを薬価引き下げに反映させる制度だ。製薬メーカーから医療機関に至るまでの医療用医薬品の流通市場は、薬価の範囲内で自由競争となっている。この自由市場競争のメリットを活用して薬価を引き下げ、国民の利益に還元させる狙いがある。

しかし製薬メーカーが談合して卸会社への仕切値を不当につり上げれば、最終的に市場実勢価格の高止まりにつながり、将来の薬価引き下げ幅が縮小し、国民の利益を阻害することになりかねない。

今回の事件について、監督官庁の厚生労働省は「制度をゆがめる行為で遺憾だ」とした上で、「社外に対する説明責任の開示の仕方は企業自身が決めるべきこと」と語る。ただ、「こういう行為をしたのだから当然2社からは報告に来るものと考えている」と今後の対応を注視する姿勢だ。

2社が所属する業界団体「日本ジェネリック製薬協会」は「発表されたばかりなのでこれから検討するが、選択肢としては内規に定められた指導、警告、資格停止、除名などの処分もあり得る」という。

「データねつ造事件」という日本ケミファの過去

実は、日本ケミファには1982年に「データねつ造事件」を起こした暗い過去がある。

消炎鎮痛剤の「ノルベタン」や降圧剤「トスカーナ」、消炎鎮痛剤「シンナミン」などの新薬について、実際に臨床試験を行っていないのに虚偽のデータで効果があるように見せかけたり、副作用データ隠しをしたりして申請・承認を得て、販売をしていたのだ。製薬業界にとって前代未聞の事件で、当時世間を唖然とさせた。

当然、これら新薬の承認は取り消しになったが、当時の山口明社長(故人)が「処分が決まるまで販売したい」と発言。厚生省(当時)から80日間の業務停止処分がおり、信用がなくなったおかげで、ほかの新薬承認でも自主取り下げに追いこまれた。

この事件は、当時の開発部長が偽データを作成するように指示したとされる。日本ケミファの創業者である明社長は1953年の社長就任以来、当時約30年にわたって社長の座にあり、ワンマン体制下で風通しの良くない企業風土にその原因があったとされる。

現在の山口一城社長は明社長の長男で、1958年生まれの60歳。1994年に社長に就任してからちょうど四半世紀が経ち、明社長時代と同様、長期ワンマン体制の弊害が出ている可能性がある。悪質な不祥事が再発した背景に同じ企業風土問題が絡んでいないと言い切れるかどうか、気になるところだ。

激烈な新薬開発競争があった1982年当時と同様、現在も主力事業である後発薬市場の競争は激しい。後発薬比率を80%に引き上げる目標期限は2020年9月末に迫り、現在はすでに75%。今後は後発薬の数量増加ペースは鈍化するとみられる。

また、後発薬価格の大幅引き下げにつながる薬価制度抜本改革が2018年春に導入され、これまで2ケタの数量増ペースで成長し続けてきた国内後発薬市場の拡大もいよいよ終焉に向かうとみられる。近い将来は金額ベースで市場が縮小するとの懸念も出ている。

後発薬市場の厳しい消耗戦

沢井製薬、日医工、東和薬品の後発薬「大手3強」は、大型M&Aによってアメリカ市場に進出したり、卸チャネルの開拓、新規事業の積極開拓など「国内後発薬一本足経営」からの脱却を急いでいる。

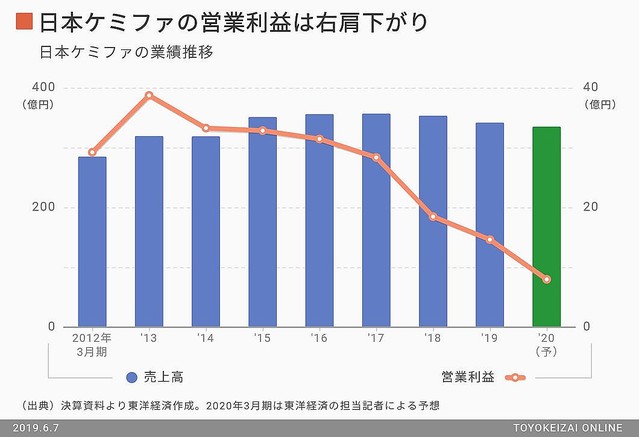

こうした大手と厳しい競争にさらされ、体力の乏しい日本ケミファが苦しい消耗戦に入っているのは確かだ。その影響は業績にも現れており、営業利益は2013年3月期の39億円をピークに、2019年3月期は14億円。今2020年3月期は8億円と、さらなる減益を見込んでいる。大型後発品の開発やM&Aなどで攻勢に出る大手後発薬メーカーに押されっぱなしだ。

国の後押し策で高成長してきた後発薬市場には、大小合わせて100社ともいわれるメーカーが存在する。価格カルテルに手を染めたくなる誘因は多くの企業に共通だ。「はたして談合に手を染めるのは2社だけなのか」。製薬業界関係者の間では、そういう声がささやかれ始めている。