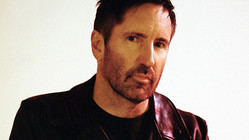

トレント・レズナーが断言「リサーチはマーケティングの仕事、作り手は気にしない方がいい」

彼は自身の考えを述べる際に、「カッコつけるつもりはないが」「つまらない話かもしれないけど」 といった前置きを頻繁に加える。それでも、もはや彼が以前のような自己嫌悪に囚われていないことは明らかだ。ではなぜ、その音楽は今なお怒りに満ちているのだろうか。

「俺は怒りの貯蔵庫を隠し持ってるんだよ」。本誌とのインタビューで、彼は真顔でそう語った。「昔のように、抑制の効かない怒りや自己破壊願望に襲われることはなくなった。そのことには心底安堵してるよ」と彼は笑ってそう話す。「今の俺は自分自身じゃなく、外の世界に憤りを覚えているんだ。俺とアッティカスはスタジオで過ごす時間の一部をセラピーセッションに当てている。世界が置かれている状況を理解しようと努め、自身の思いを吐き出すようにしている。それは今や不可欠なプロセスになっているんだ」

ーナイン・インチ・ネイルズの過去3作は、それぞれ異なる切り口で社会の腐敗を描いていました。念頭にあったのはやはり、ドナルド・トランプのことでしょうか?

違うよ。俺は今の状況の元凶がトランプだとは思っちゃいない。ヤツはむしろ、ソーシャルメディアが世にもたらした弊害の産物なんだ。サイバースペースで人々が繋がるにつれて、対話の機会は減少し、過激派の人間が団結するようになった。小さな子どもを持つ父親として、俺はそのことを真剣に危惧するようになった。偏った民族意識が力を持ち始めていることをね。

ーあの3作はいかにして生まれたのでしょうか?

当初は3部構成のアルバムとしてリリースする予定だったんだ。でもそれぞれを独立した作品として発表することにした。各レコードは「自分は何者なのか、この世界のどこに居場所を求めるべきか」といった疑問を、それぞれ別の切り口から描いているんだ。

ー各レコードのコンセプトは?

『Not The Actual Event』の場合はこんな感じさ。「今の自分の姿は見せかけに過ぎないのかもしれない。自己責任とはいえ、他人の目に映る俺は正常なふりをしてる元依存症患者だ。自己破壊というファンタジーもろとも焼き尽くしてしまえば、一体何が残るんだろう?」っていうね。音楽的にもマッチしたんだ。

2作目の『Add Violence』のコンセプトはちょっと違う。「自分は無関係なのかもしれない。この世界の本当の姿は、目の前のものとはまったく違うのかもしれない。俺たちは仮想の世界に生きているのかもしれない」っていう感じさ。3作目(『バッド・ウィッチ』)はその方向性をさらに突き進めたものになるはずだった。でも制作を進めるうちに、まるで自分自身の想像力に追い詰められていくかのような感覚に襲われた。そのときに作品のコンセプトがはっきりしたんだ。

ーその内容は?

(『バッド・ウィッチ』は)頭の中が悲観的思考に支配されてしまった状態を示してる。「自分がかけがえのない存在だなんていうのは錯覚に過ぎない。俺たちは皆、自分自身のデバイスが生み出したアクシデントなんだ。俺たちがたどり着いたこの世界では、あらゆる希望はすべて幻影でしかない。破滅への道を自ら突き進む俺たちは、この世界の支配者なんかじゃない。自らを神のような存在と信じる、盲目の動物だ」。そのコンセプトを最も強く反映しているのが「Ahead Of Ourselves」だ。

ー『バッド・ウィッチ』の「Shit Mirror」では、あなたとアッティカスが砂利を踏み鳴らす音が使われていますが、その理由は?

曲のコンセプトに通じるところがあると感じたんだ。世界のリーダーが人種差別を容認し、不都合な問題から目を逸らし、人々は世間の目を気にしつつ、隠していた秘密を曝そうとしている。そういう今の状況って限りなくグロテスクだと思うんだよ。そういう恐怖感を体現する何かを、レトリックのような形で曲に盛り込みたかった。地面を踏み鳴らす音っていうローテクな演出は、ふんぞり返った傲慢なリーダーたちを揶揄してもいる。

ーサックスを使おうと思った理由は?

特にないよ、たまたま手元にあったんだ。高校を卒業してからもずっと、いつかサックスの腕を磨きたいと思ってたし、レッスンを再開することも考えてた。何となく手に取ってみて練習してるうちに、「まぁいいや、録ってみよう」ってことになったんだ。「God Break Down the Door」のセッションでは、俺が1時間くらい吹いたやつをアッティカスがアレンジしたんだけど、その時点で手応えを感じてた。サイケデリック・ファーズの最初のアルバムって、各メンバーがそれぞれ好きな楽器を手に取って気の向くままに演奏するっていう、言わば音のコラージュみたいな作品なんだけど、見事なミックスも手伝って、カオティックかつクールな唯一無二の世界観を作り上げてる。それをふと思い出して、俺もああいうのをやりたいって思ったんだ。

「アイム・アフレイド・オブ・アメリカンズ」のビデオ撮影現場でのトレント・レズナーとデヴィッド・ボウイ(Photo by Rolling Stone)

ーあの曲では他とは異なるヴォーカルスタイルを披露していますね。

ボウイっぽい囁くようなあのヴォーカルは思いつきで、当初は差し替えるつもりだったんだ。でもアッティカスが「これはそのままにしておくべきだ」って言ったんだ。

ーサックスといえば、ボウイの『ブラックスター』でも使われていました。

言われるだろうとは思ってたよ。俺にとって、彼は今でも大きな存在だからね。

ー彼について、今はどのような思いを抱いていますか?

まずアンソニー・ボーデイン(6月に自殺で亡くなった人気シェフ)について話そう。俺は会ったことはないんだけど、彼がいなくなってこの世界はまた少し魅力を失ったと感じてる。特に今のようなご時世には、彼のような存在が必要なんだよ。俺たちはまた1人、偉大な人物を失ってしまった。

ボウイとは多少なりとも交流があった。彼の作品からは多くを学んでいるし、それはこれからも変わらないと思う。幕を降ろすには早すぎたし、もっと彼の音楽を聴いていたかった。俺は彼のことを家族のように感じていたんだ。必ずしも側にいなくとも、いつも心の支えになってくれている存在っているだろ。現代のような不穏な時代には、そういう人物が同じ世界を生きていると考えるだけで、少しだけ勇気をもらった気分になれる。彼は俺にとってそういう存在だったんだ。

ー先ほど『Not the Actual Events』で依存症に苛まれすべてを焼き尽くすという妄想を描いたと話していましたが、今でもそのように感じることはありますか?

ないね。20年前の俺は、手にした名声に戸惑ってばかりだった。酒やドラッグは一時的に気を紛らわしてくれたけど、当然ながら長くは続かなかった。当時は酒屋の側を車で通るたびに、そのまま店に突っ込んじまって、1週間くらい姿を消さなきゃいけなくなるなんていう妄想に囚われてた。それが俺のDNAの中に潜んでいる傾向だとは思いたくないね。たとえそれが事実だとしても、そいつをわざわざ呼び起こすような真似はしない。あのアルバムのセッションでは、自分の中に潜むそういう危険な部分をあえて意識したんだよ。レコーディングに数カ月費やしたことを考えれば、一時的な妄想とは呼べないかもしれないがね。(しばらくの間沈黙)

依存症に悩まされるのはもうごめんだよ。できることなら、そうやって無駄にした10年間を取り戻したい。もしメリットがあったとすれば、依存症を克服しようとする過程で苦痛を伴いながら、ひたすら自分を見つめ直したことだ。ああいう機会がなければできなかったことだからね。来る日も来る日もセラピーに通い続けるなんて、進んでやろうとは絶対にしないだろうからさ。でもあの経験は、俺に新たな引き出しを与えてくれた。あの日々があったからこそ、俺は自分のことをもっと理解できるようになった。自分の深い部分を見つめながらアルバムを作るという作業には、それと同じ効果があるんだよ。

ー作品に限らず、最近のあなたは過去にインスピレーションを求めているように思えます。その理由は何だと思いますか?

自分が何者で、この世界のどこに居場所を見出すべきか、最近はそういうことをよく考えるんだ。それは必ずしも俺自身のことではなくて、俗にアーティストと呼ばれる存在を指してる。最近はアーティストの浮世離れが加速しているように思うんだ。そういうことを考えていると、ついノスタルジックな思いに耽ってしまうんだけど、その状態を心地よく感じていることに自分でも驚いたよ。数年前にターンテーブルを買ってさ。レコードを手に取ったときの感覚や、電話が鳴るたびにそこまで歩いてって針を上げなきゃいけない手間を愛おしく感じるんだよ。最近は『トワイライト・ゾーン』をよく観てるんだ。懐かしいっていう感覚を欲してるのかもしれない。

過去を美化するなんて、昔の自分じゃ絶対に考えられなかった。でも今はそういう自分を受け入れようとしている。古いものの中から現在に通じる何かを見出そうとすることは、アプローチとして有効だと思うんだよ。

ーその影響はどういった形で作品に現れているのでしょう?

以前はエレキギターを使わないっていうルールを設けていたんだ。過去にやったことだし、時代遅れに思えたからさ。でも『Not The Actual Events』でエレキギターを使ってみて、すごくエキサイティングに思えた。俺はシーンの動向を意識したりするタイプじゃないけど、最近はまるでリアルじゃないヒップホップや、ロクでもないポップスばかりが巷に溢れているから、アグレッシヴなロックというものをすごく新鮮に感じたんだよ。

ーあなたは過去のインタビューで、ロックンロールは人の気分を害すべきものだと発言しています。

そうだな……俺にとってのロックンロールは、ルールを犯し、反旗を翻し、生々しいやり方で何かを表現するためのものだ。怒りが不可欠な要素だとは思わない。俺はそこに宿る誠実さと信念に魅力を感じているんだ。

1994年、ナイン・インチ・ネイルズのロンドン公演にて(Photo by Rolling Stone)

ーステージではどのようにそのスタンスを表現していますか?

ライブに対する俺の基本スタンスはこうだ。「オーディエンスが人生の数時間を費やす俺たちのショーは、圧倒的にリアルで忘れられない体験でなければならない」。去年のツアーのときにまず思い浮かべたのは、200台のスクリーンとド派手なレーザーやライトを完備した、コーチェラのサハラ・テントだった。ロジャー・ウォーターズの前回のツアーで観た、金に糸目をつけない最高峰のクオリティのヴィジュアルに度肝を抜かれたからかもしれない。でも最近フェスティバルのライブストリーミングを観てると、誰もが巨大なスクリーンをバックに演奏してる。それを観て俺は決めたんだ、俺たちのライブにスクリーンは必要ないってね。そんなもんにはションベンのシミがついたシートでも被せときゃいいんだ。スモークに包まれて淡々と演奏するっていうのは、今じゃ逆に新鮮さ。レトロっていう見方もあるだろうけどね。

ーレトロと言えば、あなたはNINのコンサートのチケット販売をプレイガイドに限定するという、インターネット普及前のやり方を実践しましたよね。4時間も待たされたと文句を口にするファンも見られましたが、あの戦略について今はどう感じていますか?

今になって思えば、配慮が足りなかったことは否めないね。どれだけの数のプレイガイドが用意されるのか、俺は把握してなかった。誰か他の人間が確認してるだろうと思ってたからね。あのやり方に問題点があって、それに不満を感じていた人々がいたことは事実だけど、いい思い出になったっていう声もあったよ。

ーアナログレコードへの思い入れが再燃していると話していましたが、一方であなたはApple Musicの運営に携わっています。ストリーミングについては現在どうお考えですか?

あらゆる音楽に瞬時にアクセスできるっていうのは素晴らしいことだ。一方で、好きな音楽を好きなだけ聞けるっていう手軽さが生む弊害もあると思う。俺が子どものときにあらゆる音楽に接することができていたら、俺の趣味はまったく違ってたはずさ。実際には俺の知ってる音楽は限られていて、だからこそそれを繰り返し聴いた。買ったアルバムが気に入らなかったとしても、選択肢が少ないから結局何度も聴くことになる。俺が15歳のときにザ・クラッシュの『サンディニスタ!』が出たんだけど、もし今のような状況だったらあれを200回も聴いたりはしなかっただろう。少ない小遣いをはたいて買ったからこそ思い入れがあったし、繰り返し聴いて多くのことを学んだ。あのアルバムの魅力を理解するまでには、ずいぶん時間がかかったよ。

ー以前はApple Musicにより深く関与していましたが、その経験から学んだことはありますか?

興味深い経験だったよ。でもマーケティングに延々と時間を費やし、オーディエンスが欲しているものを見極めようと気を揉んだ日々から学んだのは、やっぱり俺にはアーティストが向いてるってことだった。オーディエンスが求めるものを気にしすぎることは、作り手にとって良くないんだ。ライブのチケットを売るための戦略を練ることは大切だけど、ファンがどういう曲を聴きたがっているのか、そういうことばかりを考えていると身を滅ぼすことになる。「期待してたのと全然違う。がっかりだ」とか「予定調和すぎて退屈。期待外れ」とか、そういう反応をいちいち気にしていると気が滅入ってしまうんだよ。

インディ系のアーティストは特に、オーディエンスの反応を注視する傾向があると思う。「今みんなは何を聴きたがってるんだろう?」「この層のリスナー受けを狙うには、どういう要素を盛り込むべきだろう?」。そういうリサーチはマーケティングの仕事であって、アーティストのやるべきことじゃない。

ー作品の発表を目前に控えたあるラッパーにインタビューしたときのことなんですが、どういう存在になりたいかという質問に、彼は何度もこう答えていました。「俺はファンが求める存在であり続けたい」

間違ったことだとは思わないし、そういう考え方もあるだろう。ただエンターテイナーとアーティストは区別されるべきだし、俺はそのことを常に意識してる。俺は別にポップスターたちに腹を立てちゃいない。彼らは人々を楽しませる存在で、俺はそういう音楽に興味がないだけだ。カッコつけてると思われるのを承知で言うけど、商業的成功よりも自分が信じるアートを追求する人々を、そういうエンターテイナーと一緒にするべきじゃない。複数のソングライターに曲を提供してもらい、スタジオに何度か足を運んでヴォーカルだけ録って、アルバム用の写真を撮り、デザインは外部の人間に任せる。俺にとっては、そういうのってエンターテイナーのやり方なんだよ。

SONICMANIA 2018

日程:2018年8月17日(金)

東京:幕張メッセ

開場 PM20:00 / 開演 PM22:00

http://www.sonicmania.jp/2018/