「矛盾の発見」から始まる伝統産業のリデザイン──「シーラカンス食堂」が目指す新しい“産業革命”

兵庫とオランダのアムステルダムを拠点に、日本の伝統産業の改革に挑む男がいる。

31歳のプロダクトデザイナー、小林新也。地方の伝統産業や地域資源に着目した彼は、その価値を再解釈することで海外で新しい市場を切り拓いている。

「伝え方のデザイン」

大阪芸術大学で世界を舞台に活躍するデザイナー、喜多俊之のもとでプロダクトデザインを学んだ小林は、卒業と同時に地元兵庫でデザイン会社「シーラカンス食堂」を設立。商品やグラフィック、ウェブ、空間など幅広い分野でデザインを手がけてきた。そんな彼の本質的な課題解決の手法は、いわゆる「デザイン」の枠を越えている。

その理由は、彼がプロダクトデザインの依頼を受けたときに感じた違和感にある。日本の各地域に存在する伝統素材、職人技、工芸品は、もはや新たにデザインされる必要がない、価値ある「プロダクト」ではないのか──。

それなのに、小林が潜在的価値を見出した伝統産業は、時代の変化と後継者不足で衰退しつつあった。

原因は供給側と需要側の両方にある。供給側は、高齢化が進む伝統工芸の職人の世界である。組合や問屋を介した古くからの流通モデルが主流で、変化する市場ニーズの把握や海外を含めた新市場開拓といった発想に欠けている。需要側においては、伝統工芸の世界が国内外に認知されておらず、最終商品の価値がきちんと消費者に伝わっていない。

そこで小林が挑んだのが、新しいプロダクトのデザインではなく、既存の産業構造の改革と、「伝え方のデザイン」による新市場の開拓だ。

「播州刃物」ブランドの誕生

シーラカンス食堂の大きな実績のひとつが「播州刃物」のプロジェクトだ。

金物産業は兵庫県南西部に位置する播州地域の主要なものづくり産業のひとつだが、後継者不足という深刻な問題を抱えている。金物は制作に高度な職人技が必要であるにもかかわらず、単価が安いため、数をこなさないと事業継続が難しい。そのため、職人たちには時間的にも経済的にも余裕がなく、後継者の育成が難しいのだ。職人の平均年齢は70代後半と高齢化する一方である。

さらに、問題は流通モデルにもあった。個別の職人が問屋を通して商品を卸すという流通モデルが一般的であるため、刃物が最終的にどこで販売され、どう使われているかを考える市場の視点も欠けていたのだ。

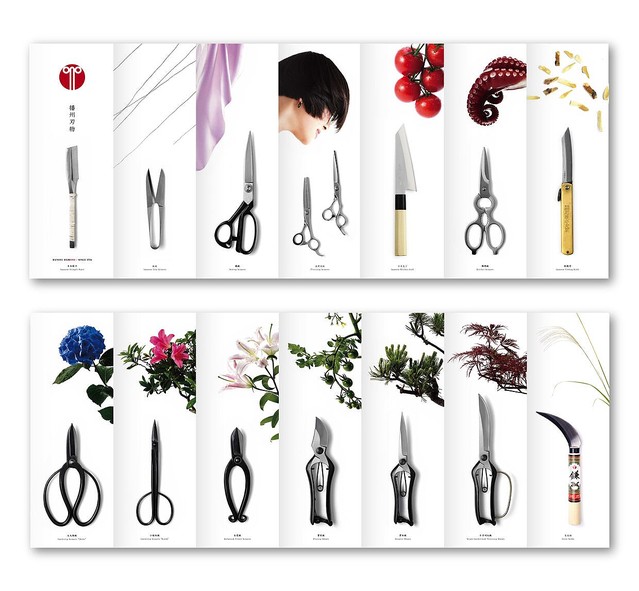

播州刃物のプロジェクトを手がけた小林は、あえて新商品をデザインせず、ブランドと流通方法のリデザインに取り組んだ。PHOTOGRAPH BY MAKI NAKATA

そこで白羽の矢が立ったのが小林である。彼に来た依頼は、新しい刃物のデザイン。しかし、すでに素晴らしい商品があると感じた小林は、新商品のデザインは行わなかった。代わりにとりかかったのは、ブランドと流通方法のリデザインだ。

まず、彼は産業継続のために、思い切って刃物の価格を数倍上げた。鍛造職人の利益率を上げ、生産量を抑えたのだ。さらに、バラバラだった商品を「播州刃物」という地域名を冠したブランドとして統一。パンフレット、ウェブサイトといったヴィジュアルコミュニケーションやパッケージのデザインも手がけ、付加価値が伝わるように工夫した。さらに同時並行で、欧米の展示会での新たな販路開拓も行った。

シーラカンス食堂は、刃物産業の川上から川下に至るバリューチェーンの構造を理解し、そのすべてのプロセスを総合的にデザインした。さらには、自ら「播州刃物」のブランドの海外ディストリビューターとして展示会に出展。毎年2月にドイツのフランクフルトで開催される、消費財ビジネスにおける世界最大級の見本市「アンビエンテ」に、過去4年連続で出展している。

PHOTOGRAPH COURTESY OF COELACANTH SHOKUDOU

「鍛冶職人の利益率を上げ、継続可能な産地とブランドをつくる」というこのデザインコンセプトは、2015年度の「グッドデザイン・ものづくりデザイン賞」を受賞し、その年の「グッドデザイン・ベスト100」にも選ばれた。

1対1構造の師弟制度の弱点

一連の取り組みの成果として、後継志望者も現れた。18年7月には自宅付近の事務所を改築した鍛造工房をオープン。自ら鍛造技術の後継者候補を受け入れた。

小林は、職人育成における親方・弟子の1対1構造の弱点に着目。刃物職人を目指す若者が複数の職人から多くの知識を吸収し、実践できる環境をつくったのだ。「弟子入り」という考え方に対して、オープンプラットフォーム型の環境をつくることで、職人側の負荷を軽減し、かつ後継者候補の技術習得の高速化を目指す取り組みである。

現在工房を出入りする職人候補は3名。そのうちのひとり、工房初の後継者候補で設営当初からプロジェクトに参画している藤田純平は、元ミュージシャンという経歴をもつ。

自習形式で作業を進め、わからないことがあれば近所の職人に質問にいくという、これまでにない修行スタイル。質問にいく際は、必ず自分でつくってみたものを持っていくルールだ。比較的若い世代の職人が工房を訪問して指導するケースもある。小林が仕掛けた工房は、刃物職人が自由に出入りする交流の場になりつつある。

新たな発想の実践を加速させ、認知を広げるために、工房のオープンにあたっては初めてクラウドファンディングも活用した。産業構造の課題が深刻だからこそ、「デザインで解決することにこだわっていては先に進まない」と小林は言う。

事業領域を拡大・変化させながら実績を残すというシーラカンス食堂のスタイルは、地方の価値ある地域資源と産業を未来に残したいという小林の想いからきている。このコミットメントがあるからこそシーラカンス食堂に、地方の職人やメーカー、行政からの呼び声がかかるのだ。

日本の工芸を世界のデザインに

次に小林に声をかけたのは、京都だった。

2016年、彼は京都府の委託事業として、京都のものづくりメーカーの海外展開支援を開始。京都を拠点に展開する織物、陶器メーカーなどをキュレーションし、欧州のミュージアムショップという明確なターゲットを設定して、商品展開や新商品開発に携わった。

さらに同年12月、小林はシーラカンス食堂の欧州拠点として、新会社「MUJUN」をオランダのアムステルダムに設立。同名のブランドもスタートさせた。

その理由は展示会の限界にあった。「文化とともにプロダクトを根付かせるには、単発の展示会だけではなく欧州に拠点が必要だ」。そう判断した彼は、現地在住の日本人スタッフも採用し、欧州市場本格化のための体制をつくった。

アムステルダムでは6カ月にわたってポップアップ・ラボラトリーを開催。京都のメーカーの商品をベースに、オランダのクリエイターと消費者の声を取り入れた商品開発を進めた。いまではフランスの主要なミュージアムショップグループからも定期的な注文が入るようになった。

PHOTOGRAPH COURTESY OF COELACANTH SHOKUDOU

さらに、彼は美術館に目をつけた。日本文化関連の企画展示や、日本関連の品を所有する美術館に合わせた商品開発などを行ったのだ。

一方、自社ブランドのMUJUNでは、京都のメーカー、播州刃物の職人、関係の深い職人やメーカーらと開発を進めたオリジナルの商品を展開している。日本の素材や手づくりのよさを生かしつつ、モダンなライフスタイルに合った道具やインテリア商品が、欧州の消費者からも注目されつつある。

「心ひかれるのは、一つひとつ職人がつくっているもの」と小林は話す。しかし、経済合理性を保つには、ある程度の生産力やスピード感があって、安定供給ができ、手ごろな価格のプロダクトも必要になる。単なるマスプロダクトではない手づくりの工程と、量産・価格のすべてのバランスがとれてこそ、「売れるプロダクト」が生まれるのだ。

最初に取り組んだ「そろばん」プロジェクト

日本各地で昔ながらの産業の復興を手がけている小林。そんな彼の実家は、ふすまや障子、掛け軸を扱う表具店だ。祖父、父と代々職人という環境で、まさに職人の世界のなかで育ったものの、10代のころは家業や地元の産業について関心が薄かったという。

地元である兵庫県小野市の伝統産業に初めて目を向けるきっかけとなったのが、大学時代の学外活動だ。島根県出身の大学の先輩に誘われ、島根県江津市で町おこしにかかわった。当時江津市は、空き家問題と若手離れという二重苦を抱えていた。

そこで小林はほかの若手とともに、長屋の廃屋をリノヴェイションしたカフェ「豆茶香」のデザインと工事にかかわった。カフェは話題を呼び、年間1万人もの集客があったという。

教授の誘いで「瀬戸内国際芸術祭」に出展し、瀬戸内海の豊島に滞在した際には、地元の漁師たちとの交流を深めた。話をするなかで、漁師の後継者不足の現状を知り、産業とともに町が衰退していった島根で見た状況との重なりを感じた。

日本各地の地方が抱える共通課題を認識したことで、それまで気づいていなかった地元の状況に目を向ける。2011年、当時23歳の小林は、ほかの若手2名とともに、シーラカンス食堂を立ち上げた。

地元に戻って最初に取り組んだのが、国の伝統工芸品にも指定されている「播州そろばん」だった。計算機としての需要が減少するなか、小林はそろばんを教育道具として再定義。子どもでも「マイそろばん」がつくれる移動型ワークショップを開発したり、そろばん塾の記念品需要に目をつけ、珠とひご竹を使用した時計をデザインした。この活動がメディアの注目を集め、前出の刃物産業との取り組みにつながる。

「矛盾」の発見から始まるデザイン

「シーラカンス食堂」という社名にはこだわりがある。

「シーラカンス(Coelacanthus)」とは、シーラカンス目に属する魚類の総称だが、その語源はギリシャ語の「koilos(からっぽ)」と「akantha(トゲ、魚の骨)」だ。シーラカンスが長い時間を生き抜いてこれた理由は、外からは見えない特殊な脊柱構造にある。

対してデザインもまた表面的な作業ではなく、本質的にものを捉えて考え、課題を見つけ、それを解決していくのかという作業だ。それを「生きた化石」である魚の名前になぞらえ、命名した。さらに課題をどう「調理」するかという意味を込めて「食堂」とした。

兵庫県小野市にあるシーラカンス食堂のオフィス。PHOTOGRAPH BY MAKI NAKATA

小林の課題解決のアプローチにおけるキーワードのひとつが「矛盾」だ。欧州拠点の社名であり、オリジナルブランド名でもある「MUJUN」もこれに由来する。「シーカランス食堂の事業にしても、職人が置かれた状況にしても、海外販路開拓にしても、矛盾だらけなんです」と小林は言う。

「次世代を意識したデザイン会社として、自分たちが売りたい、サポートしたい、未来に残したいと思うもの、価値があると思うものほど、ビジネスとして残すのがすごく難しいんです」と、ジレンマを明かす。

例えば刃物の場合は、つくりたくても職人の数とキャパシティが限られており、後継者がいない。後継者を育てるにはお金も時間もかかる。販路開拓を進めたところで、生産が追いつかず、大量の注文に応えることは難しい。

日本の地方と世界をつなぐ「産業革命」

現在、小林は刃物産業の後継者育成と、オリジナルブランド「MUJUN」の商品開発および海外展開に特に注力している。大量消費・大量生産・低価格が原因で工芸の付加価値が浸透しないという流通構造の課題と、後継者問題の両方に取組むためだ。

矛盾を理解しつつ、それを乗り越えて未来に価値を残していく──。そのためには、モノづくりの始めから終わりまですべてに携わり、産業のバックボーンにある文化を伝える必要がある。

「デザイン会社」という従来の枠を超えて活動するシーラカンス食堂。彼らの革新性は、個別の商品やブランドのデザインではなく、日本の職人産業そのものの弱体化した構造をリデザインし、海外市場という新たな文脈での強みに変換しているところにある。

矛盾を抱えながらも経営者として世界を走り続けるデザイナー・小林が仕掛けるこの試みは、日本の地方と世界をつなぐ、新たな「産業革命」の第一歩かもしれない。