Ryzen 3000 XTシリーズを試す - Ryzen 9 3900XT/ 7 3800XT/ 5 3600XT 比較レビュー

●Ryzenの「XT」は普通のRyzenと何が違う?

先にご紹介した通り、AMDは動作周波数を若干引き上げたRyzen 3000 XTシリーズ3製品を7月7日より発売する。殆どのケースで動作周波数は100MHz、一部200MHz引き上げたものもあるが、大きくは変わらない訳で、これが性能にどの程度寄与するかを含めて、ちょっと試してみた結果をご紹介したい。

Ryzen 9 3900XT、Ryzen 7 3800XT、Ryzen 5 3600XTの3モデルの性能をテストする

○Ryzen 3000 XTシリーズについて

スペックは以前こちらの表1にに示した通り、定格動作周波数は変化が無く、Ryzen 5 3600XTとRyzen 9 3900XTはBoost時の動作周波数を100MHz、Ryzen 7 3800XTのみ200MHz引き上げただけとなっている。ちなみにTDPは一切変化なし。本国での発売価格も変わらない。更に言えば、このXTシリーズを発売後も、引き続き既存のXシリーズ(Ryzen 5 3600X/Ryzen 7 3800X/Ryzen 9 3900X)は併売する(価格改定も無い)、ということでいまいちXTシリーズの立ち位置が微妙な状況になっている。ちなみに国内での発売価格は

Ryzen 9 3900XT:59,800円(*1)

Ryzen 7 3800XT:46,800円

Ryzen 5 3600XT:29,200円

と発表されている(いずれも税別価格)。7月6日におけるAmazonの販売価格を見ると

Ryzen 9 3900X:58,999円

Ryzen 7 3800X:47,200円

Ryzen 5 3600X:29,978円

となっているが、これらが税込価格であることを考えると、実質的にはややXTシリーズの方が値段が高くなるのは、まぁ新製品である以上当然であろう。

加えて言えば、Ryzen 7 3800XT/Ryzen 9 3900XTに関して言えば、実質的にやや値上げとなる。というのはこの2製品にはCPUクーラーが付属しなくなるためだ(Photo01)。このためこの2製品に関しては、別途CPUクーラーを用意する必要がある。勿論最初から自前でCPUクーラーを用意する予定のユーザーには、使う予定のないWraith Prismがあっても仕方がない訳であるが、このあたりは新規に購入の場合は注意する必要がある。

Photo01: Ryzen 7 3800XとRyzen 9 3900XにはWraith Prismが付属していた。

さて、それではそんな訳で評価機材のご紹介。まずパッケージであるが、クーラーを内蔵しなくなった関係で、外箱のサイズが見事に不揃いになった(Photo02〜05)。この外箱に寸法を合わせた結果、CPUを格納するブリスターパックまでサイズが異なる(Photo06)という状況になっている。

Photo02: 一番小さいのかRyzen 7 3800XTという不思議なことに。

Photo03: Ryzen 5 3600XTはWraith Spire内蔵の関係で従来と同じパッケージサイズ。

Photo04: Ryzen 7 3800XTは左側面にCPUが入るが、中身はスカスカであり、もう一回り小さいパッケージでも良かったのでは? という気も。

Photo05: Ryzen 9 3900XTは豪華さを醸し出す上蓋方式で、その分やや厚みが増えている。CPUは上に。ちなみに箱の中はやはりスカスカ。

Photo06: きわめて個人的な感想で言わせていただくと、ウチの様に山の様にブリスターパックがある場合、こういう不揃いなのは整理が面倒くさい。

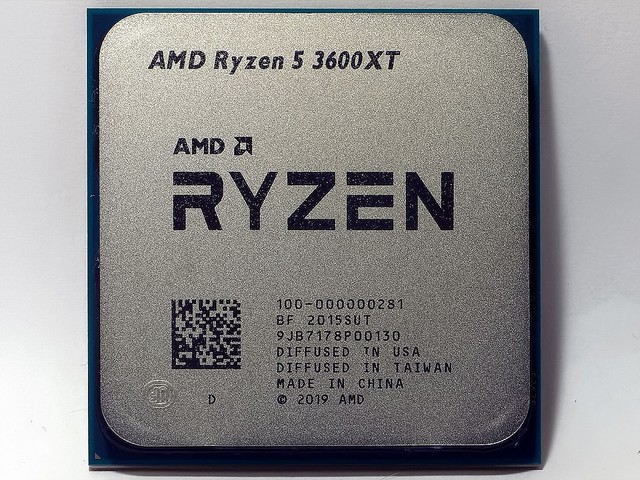

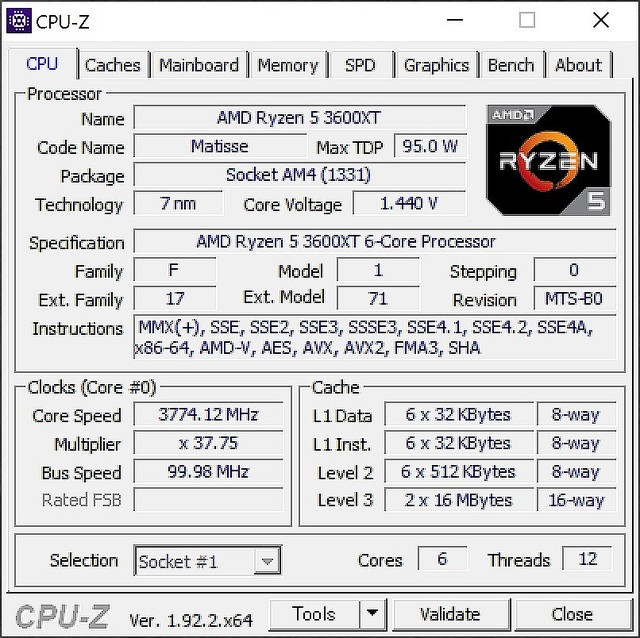

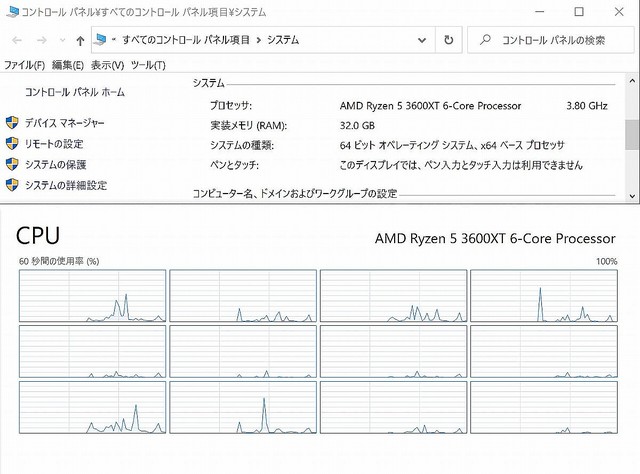

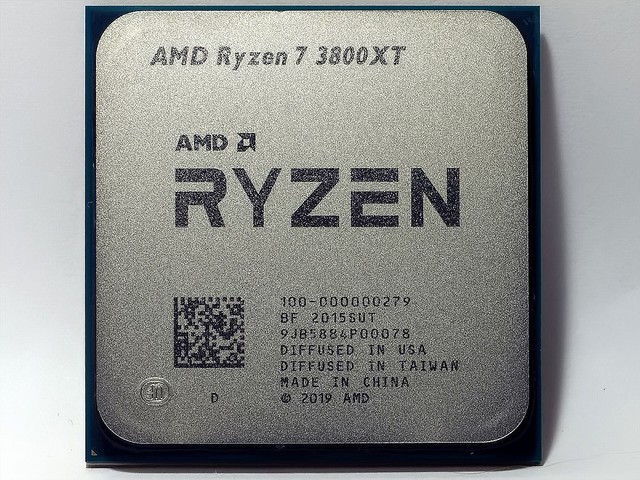

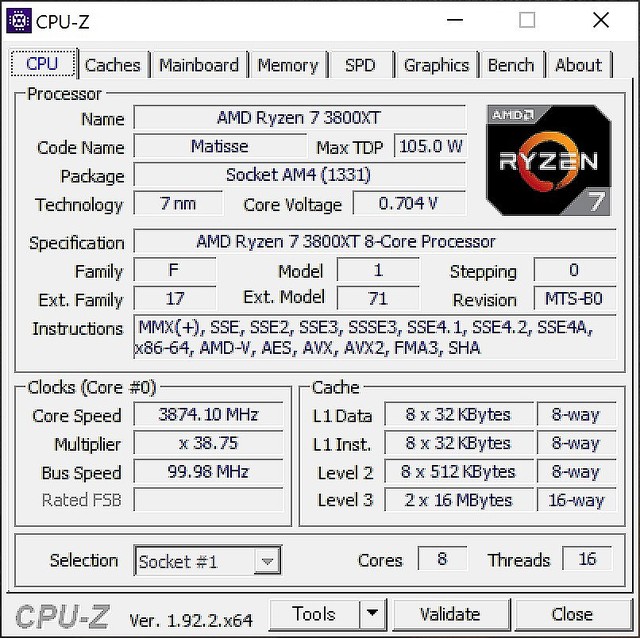

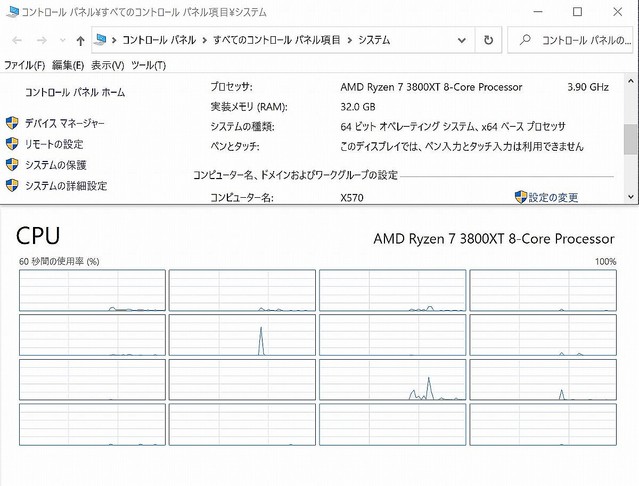

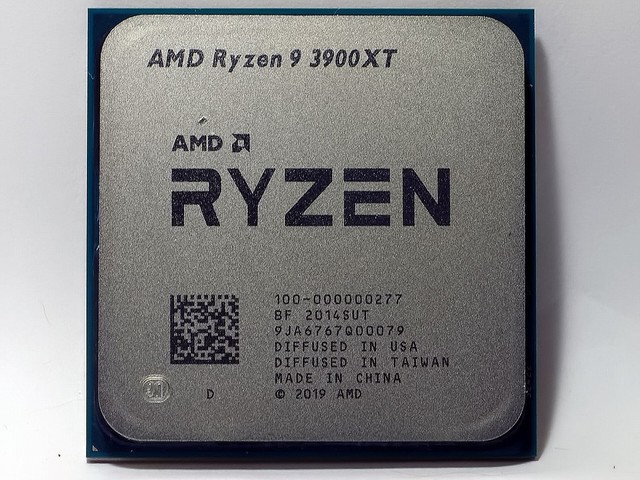

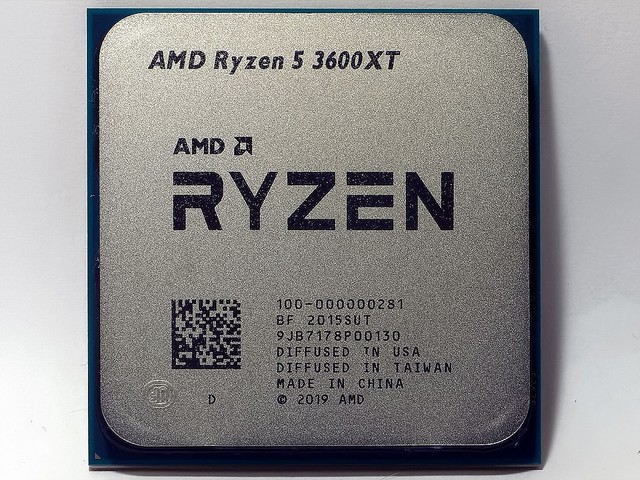

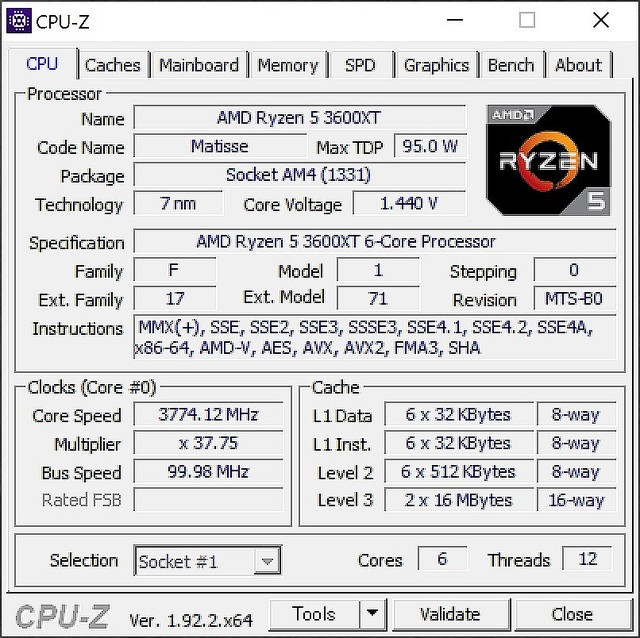

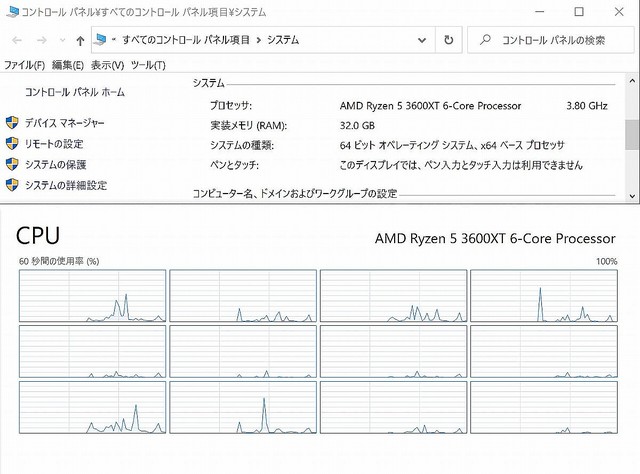

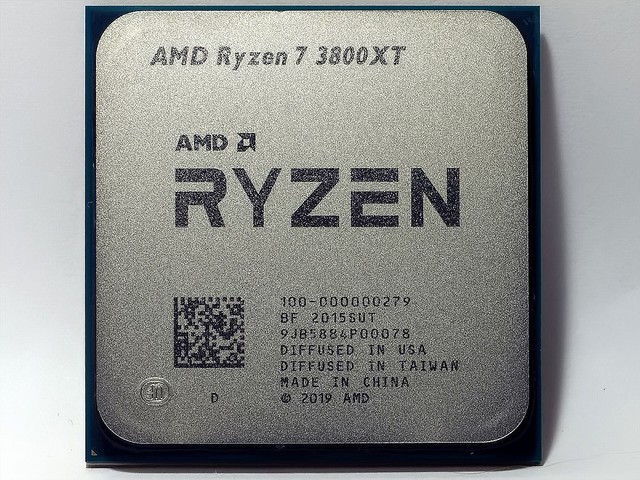

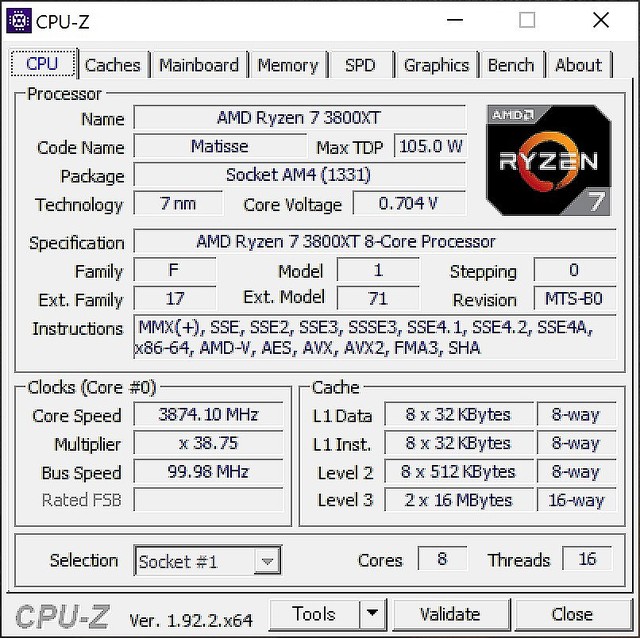

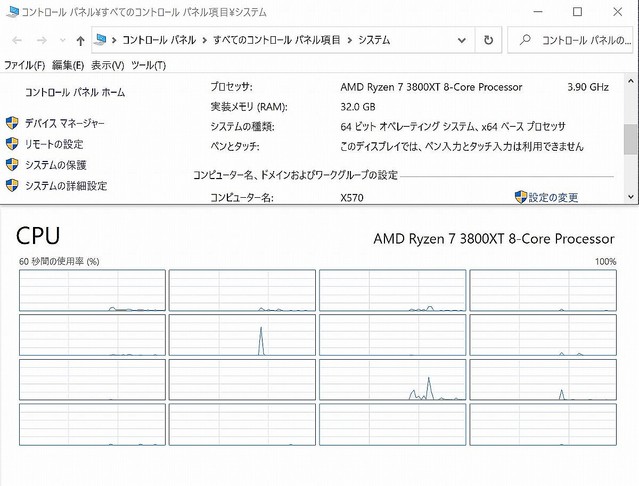

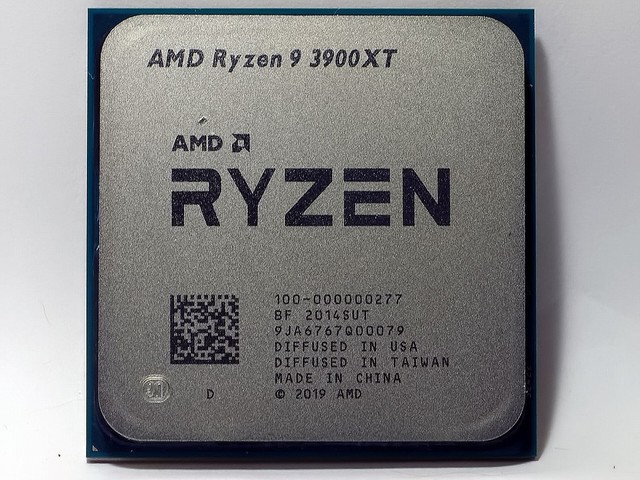

さて、Ryzen 5 3600XT(Photo07〜09)、Ryzen 7 3800XT(Photo10〜12)、Ryzen 9 3900XT(Photo13〜15)とも、「起動したあとは」全く問題なく利用できた(このあたりの話は考察で)。

Photo07: 見た目はXTの文字以外に差が無い。

Photo08: SteppingやRevisionはRyzen 5 3600Xと差はなし。

Photo09: Windowsからも問題なく認識される。

Photo10: こちらもRyzen 7 3800Xとの違いはシルクのみ。

Photo11: やはりStepping/Revisionに差はない。

Photo12: 8コア16スレッドで認識される。

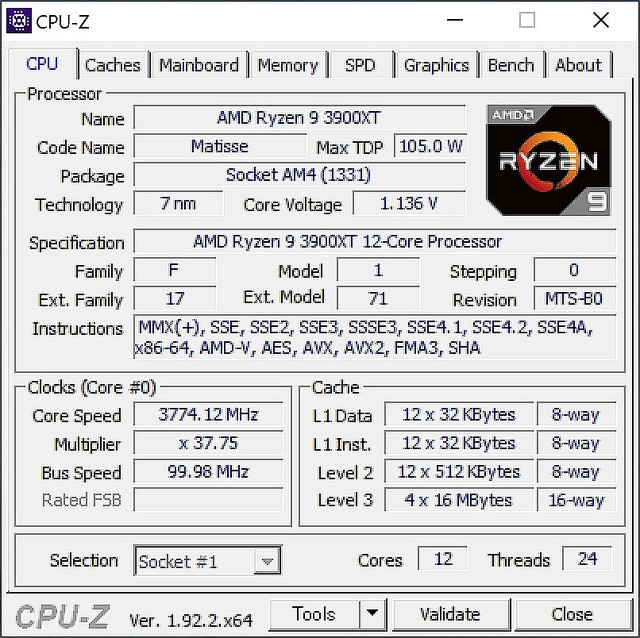

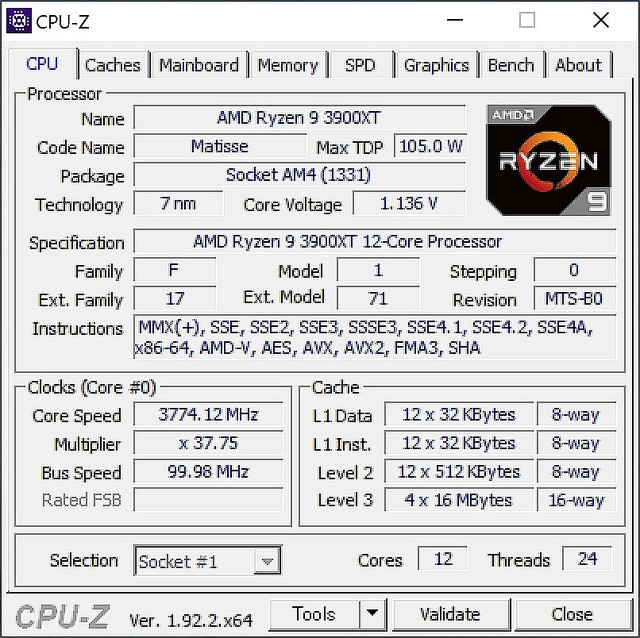

Photo13: こちらも差は"XT"の文字のみ。

Photo14: Stepping/Revisionは同じく。

Photo15: 12コア24スレッドで認識される。

(*1) Ryzen 9 3900XTのみ、発売は2020年7月18日(土) 午前11時00分以降になっている。

●テストその1:パフォーマンス比較

○テストその1:パフォーマンス比較

さて、まずは従来の3000Xシリーズが3000XTシリーズでどれだけ性能が上がったか(or変わらないか)を確認してみたい。基本的にあまり色々やっても差が出そうにないので、今回はテストを絞って実施してみた。

テスト環境は表1に示す通りである。今回マザーボードは、AMDから借用したASRocK X570 Taichiを利用している。それ以外はほぼいつも通りの環境である。以下のグラフでの表記は

3600X :Ryzen 5 3600X

3600XT:Ryzen 5 3600XT

3800X :Ryzen 7 3800X

3800XT:Ryzen 7 3800XT

3900X :Ryzen 9 3900X

3900XT:Ryzen 9 3900XT

となっている。

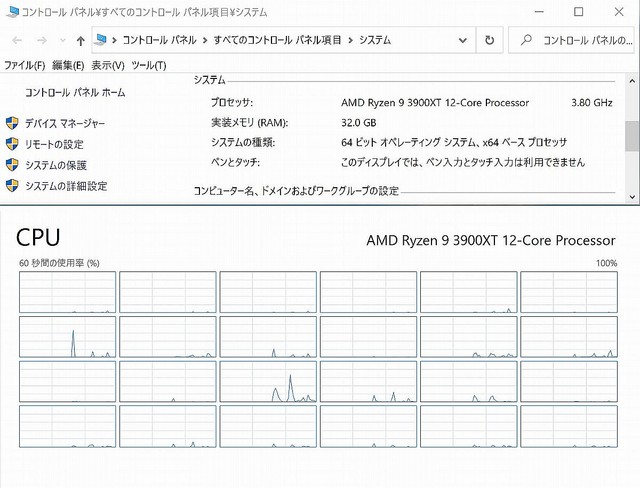

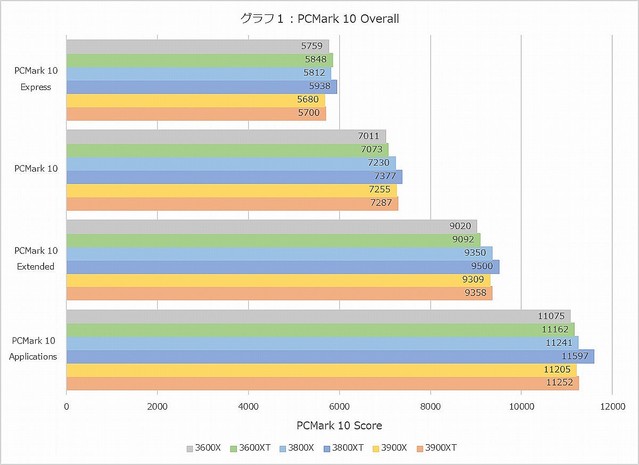

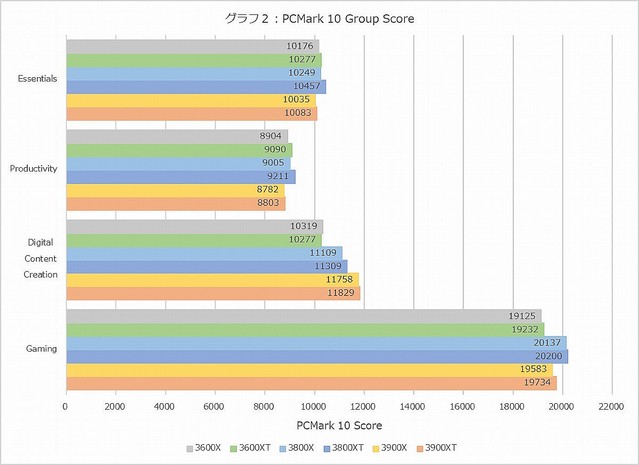

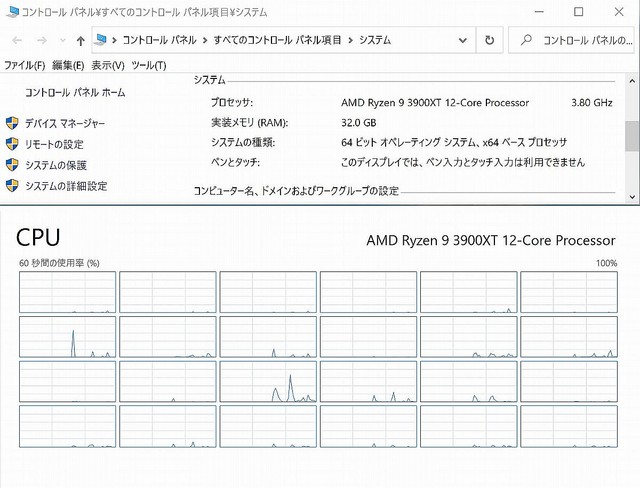

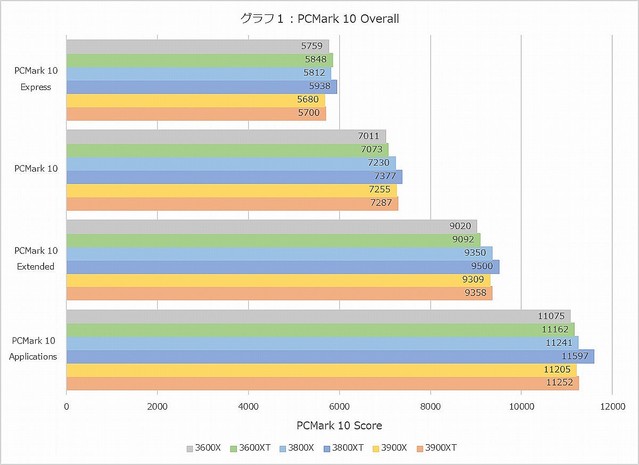

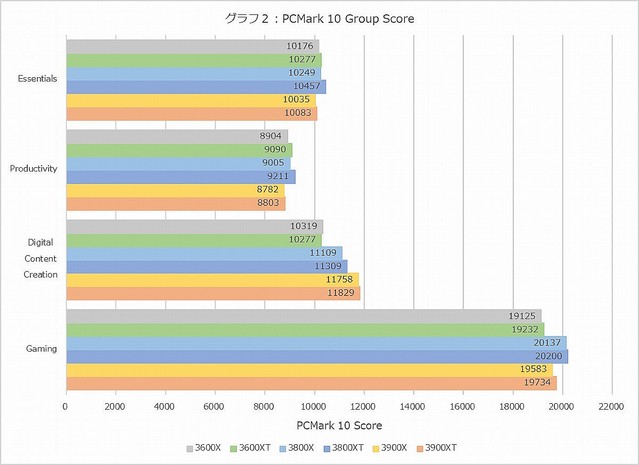

○◆PCMark 10 v2.1.2177(グラフ1〜6)

UL Benchmarks

https://benchmarks.ul.com/pcmark10

ということでまずはこちらから。Overall(グラフ1)を見て頂くと判るが、どれも「ほんのちょっと性能は上がっているが、大きくは変わらない」レベルである。一応このテスト、3回行った平均値なので、誤差の範囲を超える程度には差があるのだが、ただことさらに大きく性能向上とは言いにくい程度の差でしかない。

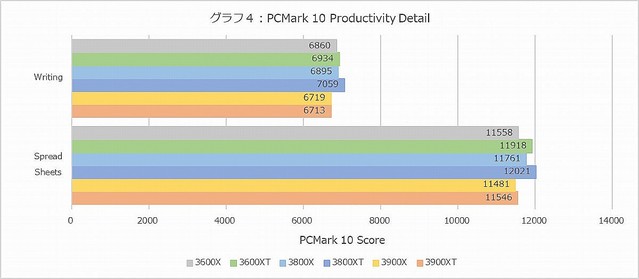

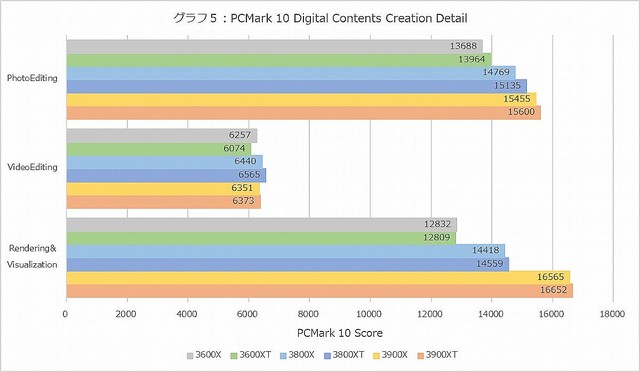

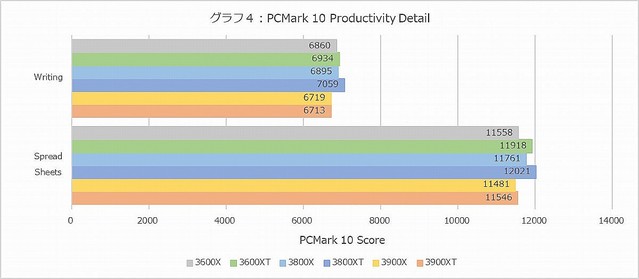

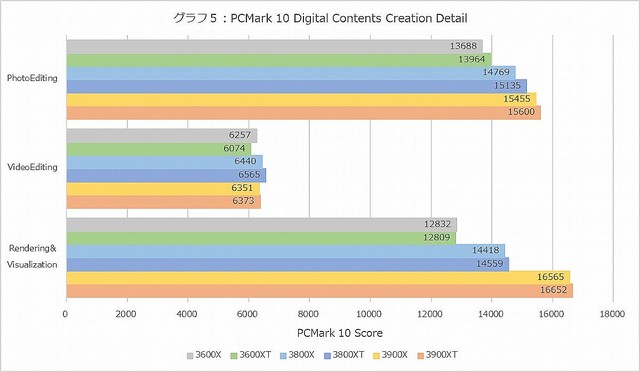

Test Groupの結果(グラフ2)もこれを裏付けている感じ。強いて言うなら、Turboが4.5GGHz→4.7GHzと引き上げ幅の大きいRyzen 7 3800XTはそれでも2%程度の向上が見られるが、全体としては1%内外の差でしかない。個々のTest Groupの詳細(グラフ3〜5)を見ると、比較的明確に性能差があるのはグラフ3のAppStartupにおけるRyzen 7 3800XとRyzen 7 3800XTの差(3%強の向上)程度で、あとは大きな差とはいいにくい。

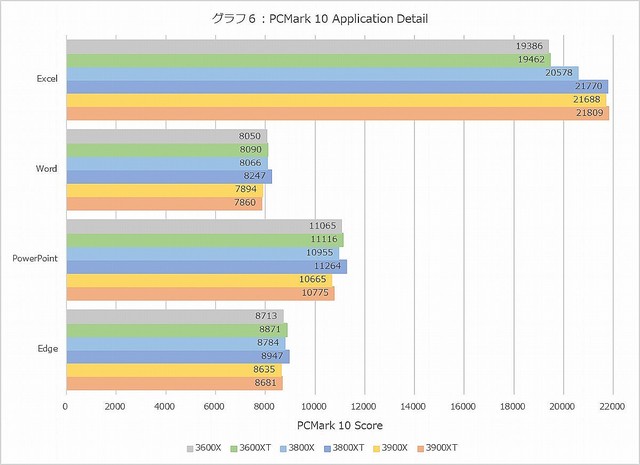

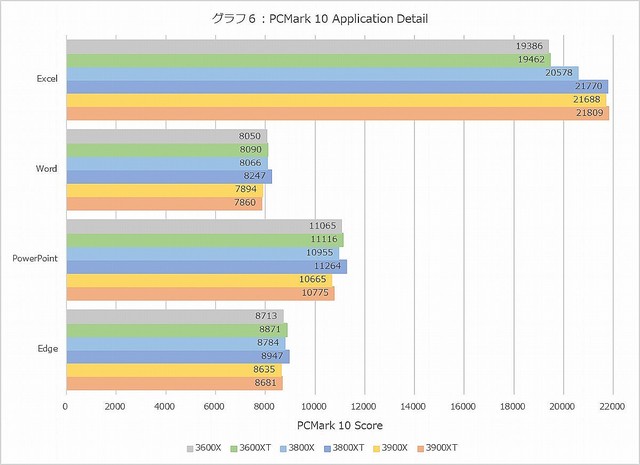

意外なのはApplication Detail(グラフ6)におけるExcelで、やっぱりRyzen 7 3800XTが妙に伸びている(Ryzen 7 3800X比で6%弱の向上)が、逆に言えばこの程度でしかない。他の組み合わせに関して言えば、「大きな差とは言えない」で終わりである。

○◆CineBench R20(グラフ7)

Maxon

https://www.maxon.net/cbr20dl_ms

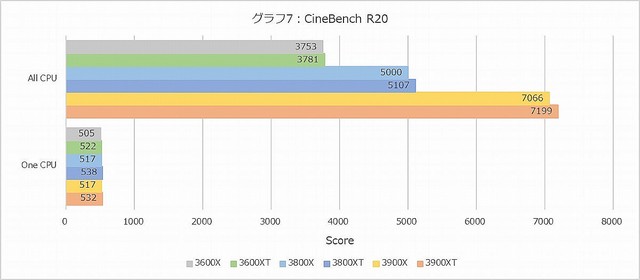

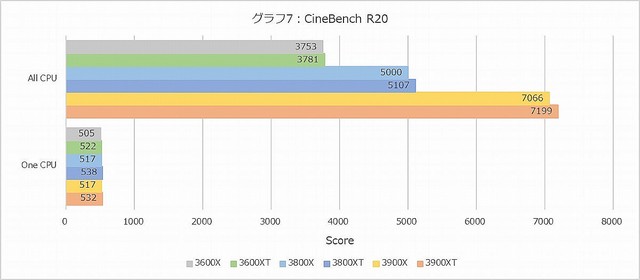

次は定番CineBench R20。御覧の通り(グラフ7)の結果である。やはりここでもRyzen 7 3800XTがOne CPUで517→538と大躍進を見せているが、あとは概ね「やや性能向上」という程度に留まっている。

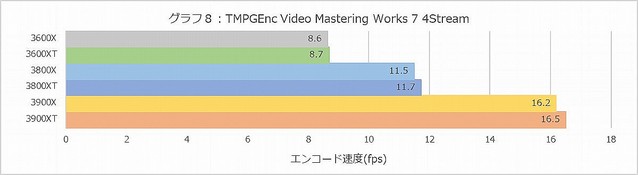

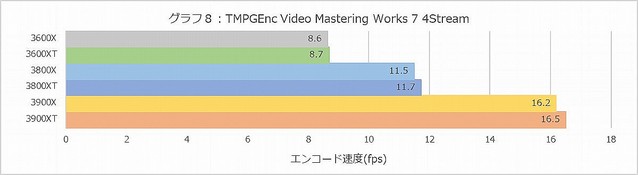

○◆TMPGEnc Video Mastering Works 7 V7.0.15.17(グラフ8)

ペガシス

http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw7.html

いつもと同じく、VP9の4K動画をHEVCに変換する速度の比較だが、今回は同時4Streamの場合のみを測定した。結果はグラフ8の通り。どのケースでも0.1〜0.3fpsほど高速化されている事が判る。これ、フレームレートだと感覚的に判りにくいので所要時間で示すと

Ryzen 5 3600X→Ryzen 5 3600XT:5230秒→5202秒

Ryzen 7 3800X→Ryzen 7 3800XT:3933秒→3855秒

Ryzen 9 3900X→Ryzen 9 3900XT:2792秒→2738秒

ということで、30〜40秒ほど処理時間が短縮されている。一番短いRyzen 9 3900XTですら、45分以上の処理時間が必要で、これを40秒ほど短縮できたというのは、やっぱり大きな差とは言えない様に思う。

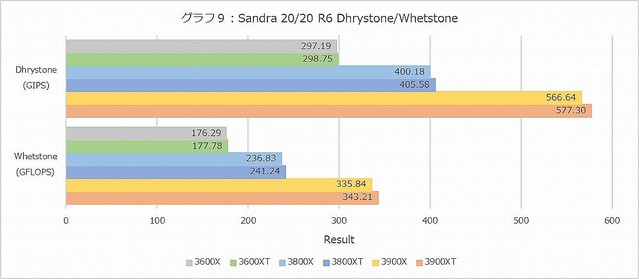

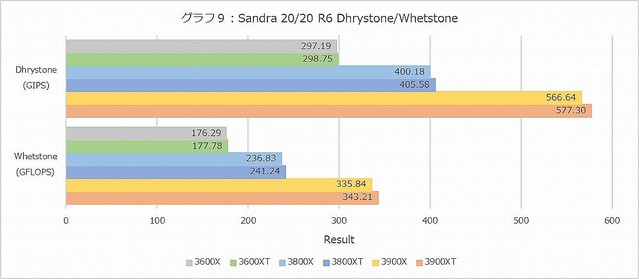

○◆Sandra 20/20 2020.6.30.45(グラフ9)

SiSoftware

https://www.sisoftware.co.uk/

Sandraは今回消費電力測定に絡んで、DhrystoneとWhetstoneのみを測定した。結果はグラフ9の通りで、確かにXTシリーズで性能は向上しているのだが、それが大きな性能差か?と言われると、ここでも「ほんのちょっと」という方が実情に合っている様に思う。

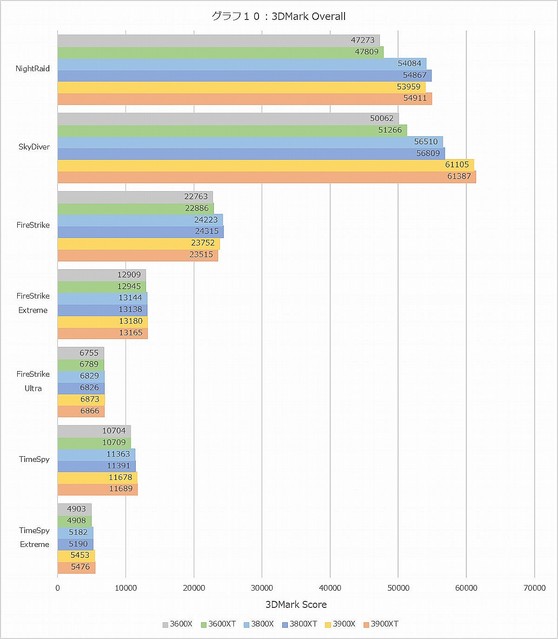

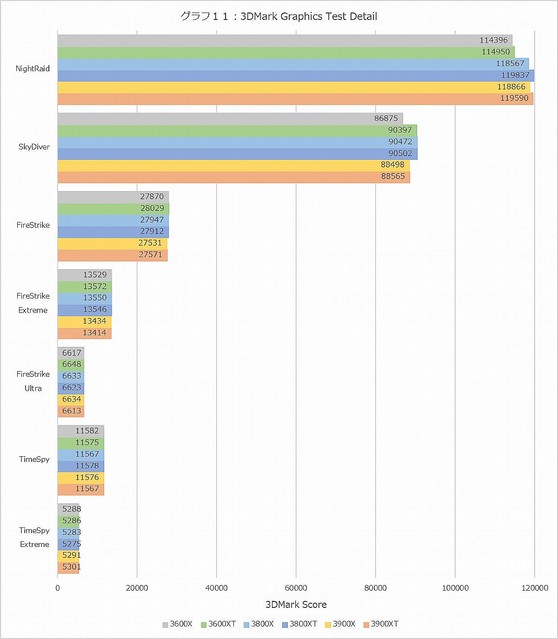

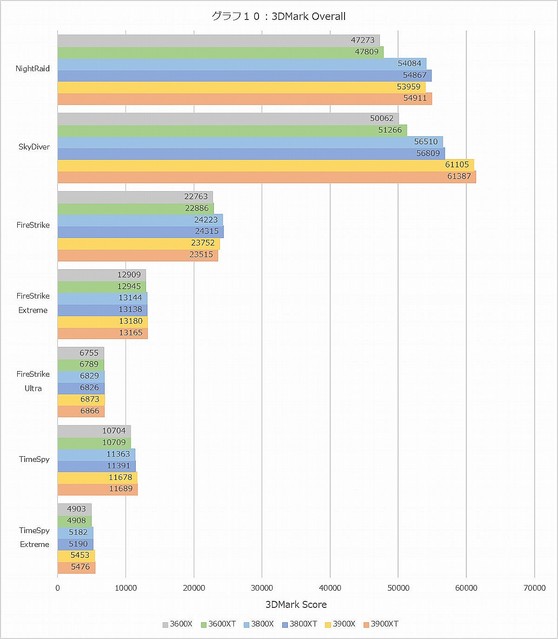

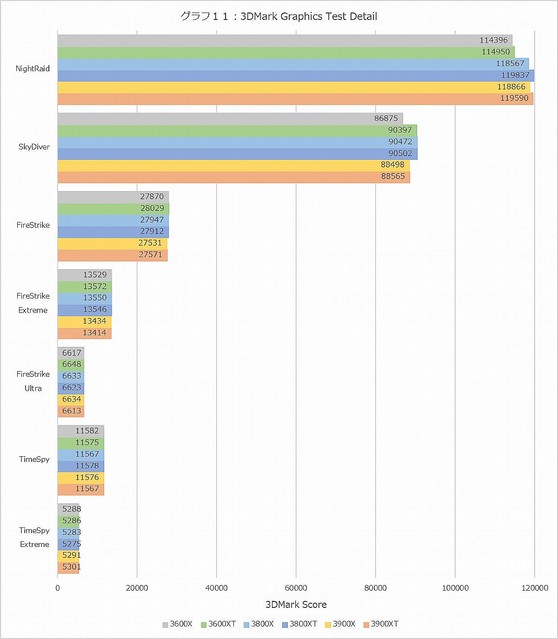

○◆3DMark v2.12.6949(グラフ10〜12)

UL Benchmarks

https://benchmarks.ul.com/3dmark

正直やる前から、それほど結果に差が出ないだろうとは思ったが、一応確認のために。ということでグラフ10がOverallだが、まぁ予想通りというか。なぜかSkyDiverでちょっと数値がバラつくが、大きなのはそのあたりだけである。graphics Test(グラフ11)で、なぜかRyzen 5 3600Xの値が妙に低いのが、グラフ10でバラついた要因の様で、逆にそれ以外のテストでは殆ど差が無い。一番性能差が出そうなのが、Physics/CPU Test(グラフ12)であるが、一番差が大きく出たのがFireStrikeにおけるRyzen 9 3900XとRyzen 9 3900XTの2%強、というあたりはやはり大きな差とは言いにくいと思う。

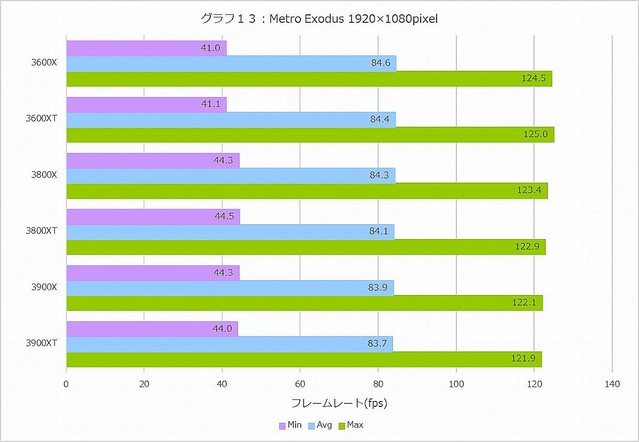

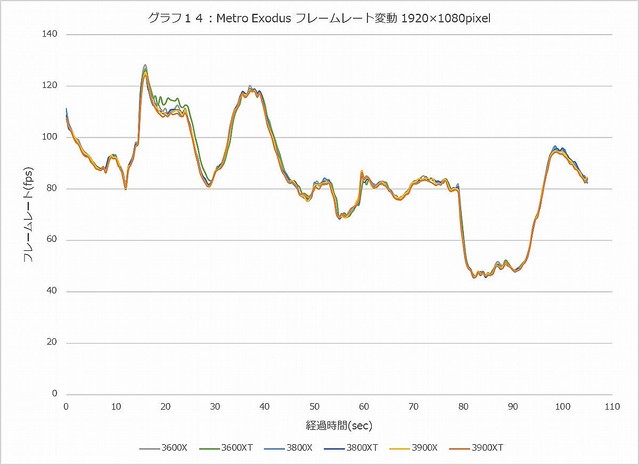

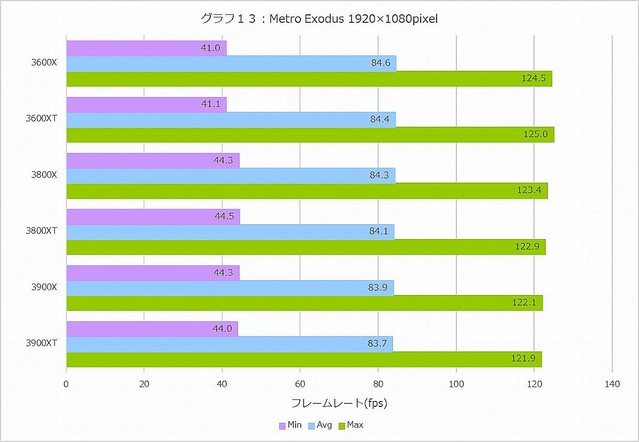

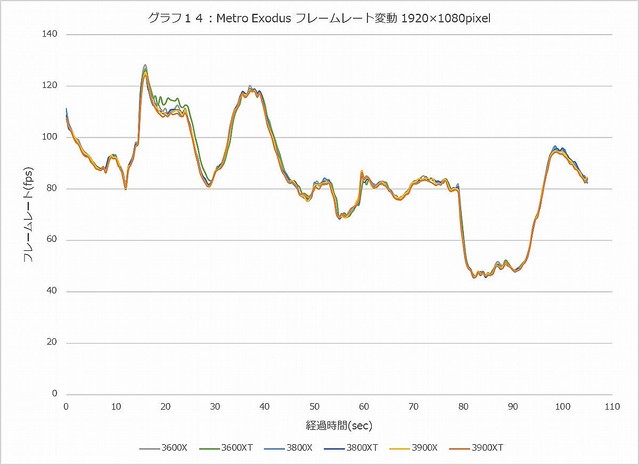

○◆Metro Exodus(グラフ13〜14)

4A Games

https://www.metrothegame.com/

Game Benchmarkは2つだけ行った。まずはMetro Exodus。設定方法はこちらのUltraプリセットだが、解像度は2K(1920×1080pixel)のみで実施している。これ以上の解像度で行っても、性能差が大きくなるとは思えないためだ。

まずグラフ13が最小/平均/最大フレームレートであるが、もう御覧の通り差が無い。フレームレート変動(グラフ14)を見ても、20秒付近でほんのわずかに乱れてるかな? という程度で、あとは殆ど同一グラフである。このグラフから言える事は「Metro Exodusを2Kで行う分には、どのCPUでもあまり差が無い」となるだろう。

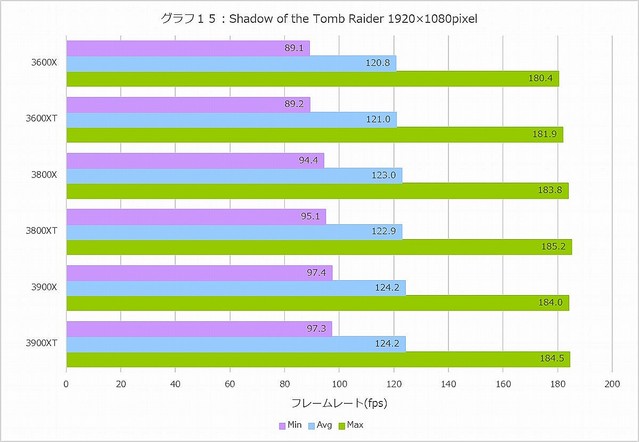

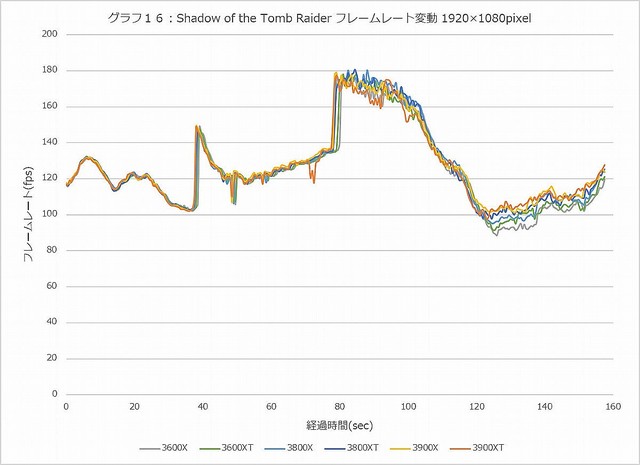

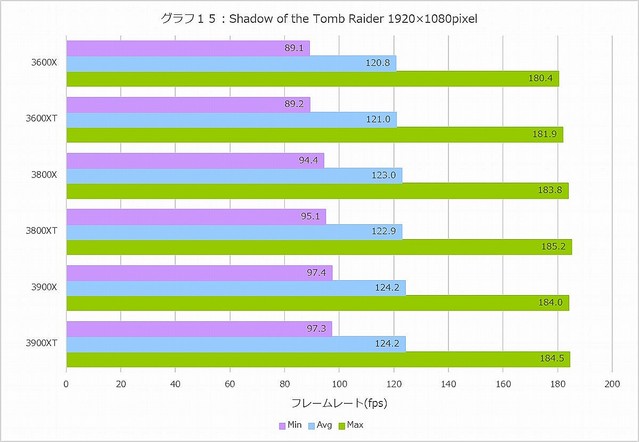

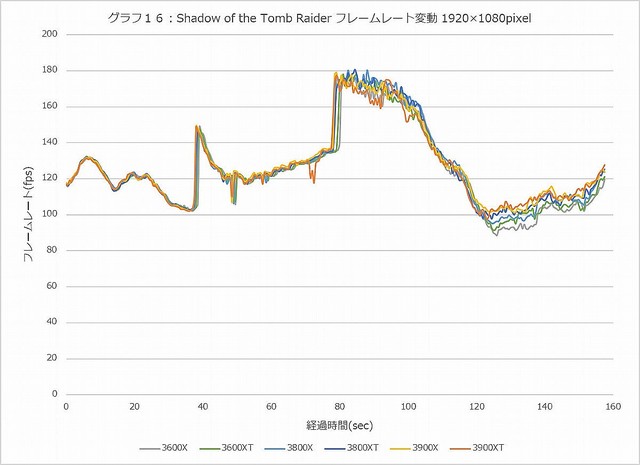

○◆Shadow of the Tomb Raider(グラフ15〜16)

SQUARE ENIX

https://tombraider.square-enix-games.com/en-us

設定方法はこちらで、QualityはHighestとした。解像度はこちらも2Kのみである。

グラフ15が最小/平均/最大フレームレートで、最小フレームレートは多少ばらつくもの、XシリーズとXTシリーズの間の違いは、このグラフから読み取るのは難しい。フレームレート変動も、120秒あたりからばらつくところでは多少差があると言えばあるが、そこまでの間に大きな違いは無いと考えて良いと思う。要するにMetro Exodusと同じ様に、「どのCPUでプレイしても恐らく差が出ない」という事になるかと思う。

○◆消費電力測定(グラフ17〜22)

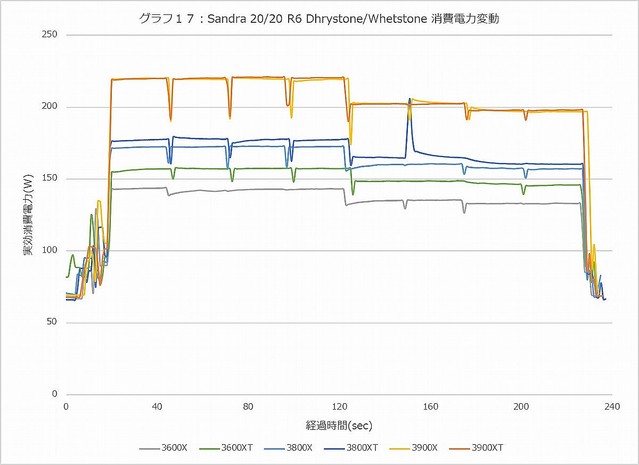

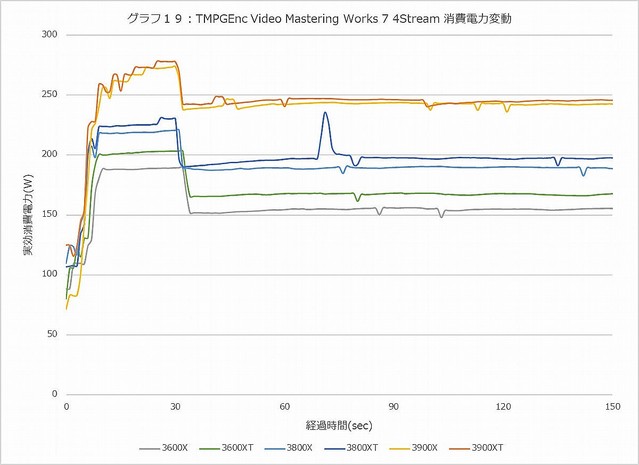

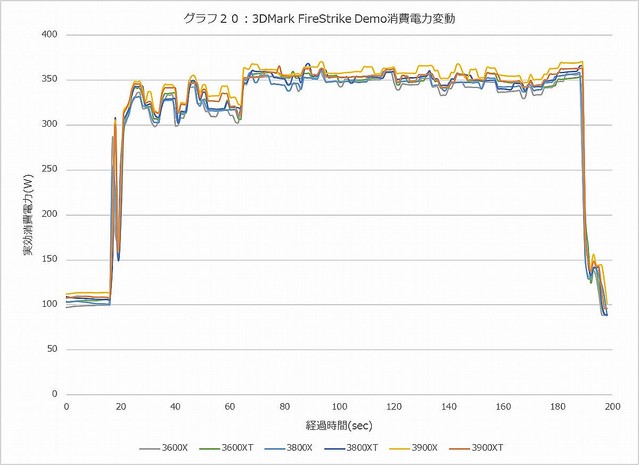

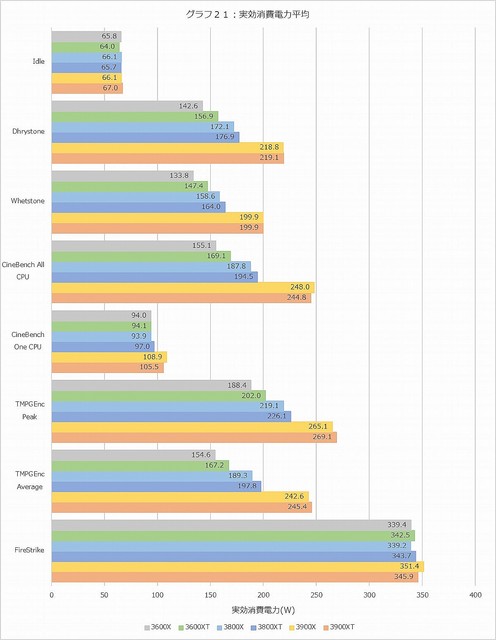

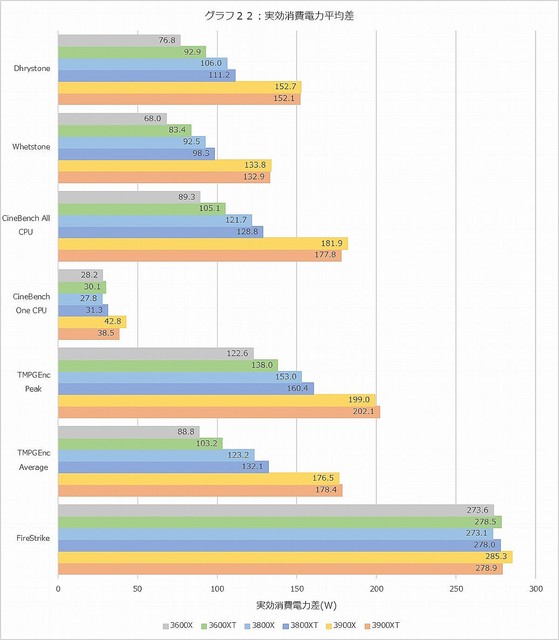

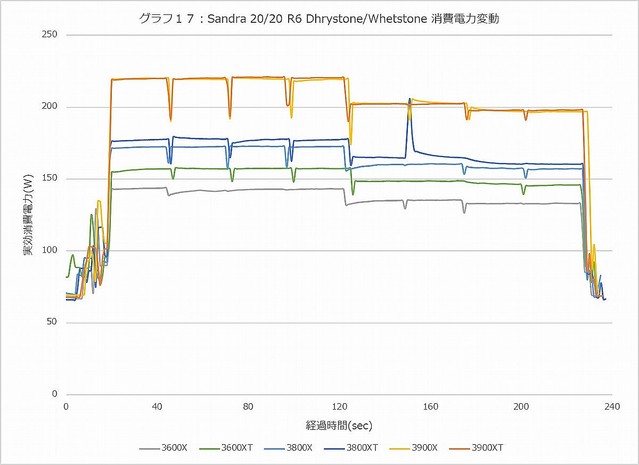

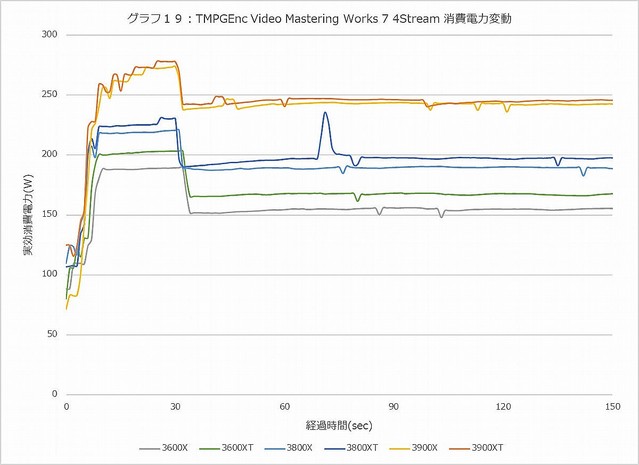

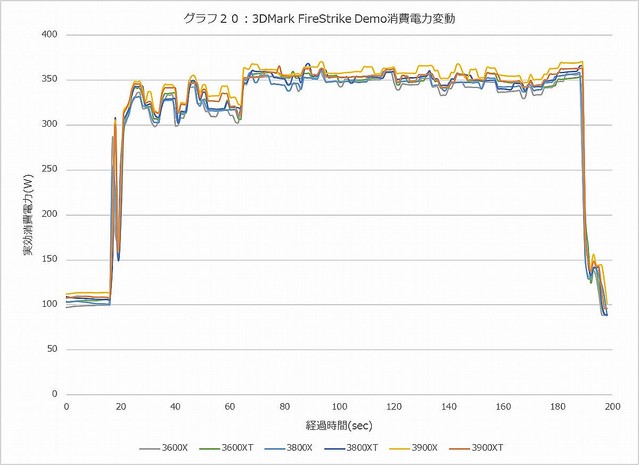

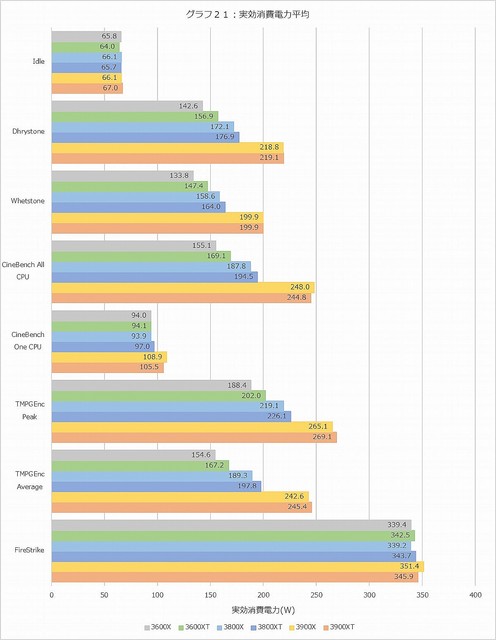

パート1の最後は消費電力を。まずグラフ17がSandraのDhrystone/Whetstone、グラフ18がCineBench R20であるがAll CPUとOne CPUの両方を、グラフ19がTMPGEnc Mastering Works 7で4Streamエンコード時の先頭150秒間を、グラフ20が3DMarkのFireStrike Demoの実行時を、それぞれ測定したものである。

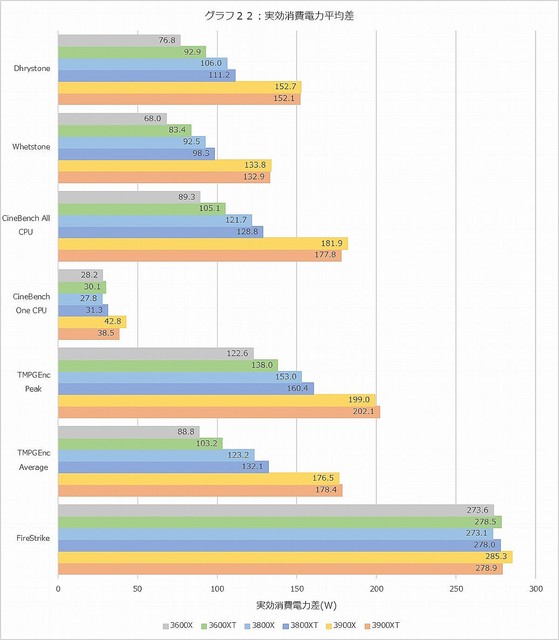

グラフ18のCineBenchについては、All CPU(全Threadでレンダリング)とOne CPU(1 Threadのみでレンダリング)のそれぞれの平均値を、同様にグラフ19のTMPGEnc Mastering Works 7では、先頭30秒弱のBoostが効いている時と、その後の定常状態に戻った時の夫々の平均消費電力をまとめたのがグラフ21、ここから無負荷時の消費電力との差を求めたのがグラフ22となる。

このグラフ22を見ていると、100〜200MHz動作周波数を引き上げた時の消費電力の上がり方が明確に見える。ちょっと逆順になるが、そもそもTDP枠にゆとりが少ないRyzen 9 3900X/3900XTの場合、あまり消費電力を引き上げるゆとりが無い様で、特に全コア稼働中は殆ど消費電力が同じである。ところがRyzen 5/7では多少TDPにゆとりがある事もあってか、明確に消費電力が増えている。これは、Turboの動作周波数を100/200MHz引き上げたことで、より動作周波数が上がりやすくなった結果と思われる。勿論ピークには達していない(グラフ19で言えば、最初の20秒強が動作周波数のピークで、その後はピークより下回っている)が、それなりに消費電力が増えているというのは、それだけ動作周波数が上がっているという意味でもある。

このグラフ19は非常に判りやすく、30秒から先の定常状態は「全コアがBusyの状態」で、どのあたりでバランスするかを示している。先も書いたがRyzen 9だとTDP枠ぎりぎりのためか、Ryzen 9 3900XとRyzen 9 3900XTの消費電力はほぼ同じで、動作周波数もほぼ同じと思われる。ところがRyzen 7 3800XとRyzen 7 3800XTでは8.5W、Ryzen 5 3600XとRyzen 5 3600XTでは12.6Wもの差があり、これは明確に動作周波数が異なっている事を示している。悲しいのは、先のグラフ8で示される様に、この動作周波数の比が十分に性能には結び付いていない事だろうか?

表2と表3に、Dhrystone/Whetstoneにおける効率をまとめてみたが、動作周波数が明確に上がる(=消費電力も増える)Ryzen 5 3600XT/Ryzen 7 3800XTはRyzen 5 3600X/Ryzen 7 3800Xよりも効率を落としている。表4はTMPGEnc Mastering Works 7の場合で、グラフ19における最初の30秒のピークは無視して、その後の平均消費電力のままそれぞれの所要時間ぶん回してエンコードが完了したと仮定した場合、4本のVP9画像をHEVCにトランスコードするのにどれだけの電力量(W×hour)が必要かを算出したものだが、やはりRyzen 5 3600XT/Ryzen 7 3800XTは電力量が増えているのが判る。幸か不幸か、Ryzen 9 3900XTは、もうあまり動作周波数を上げる余地がないためもあってか、Dhrystone/WhetstoneにしてもTMPGEnc Mastering Works 7にしても若干効率が良くなっているのは面白いところだ。

●テストその2:クーラーの違い

○テストその2:クーラーの違い

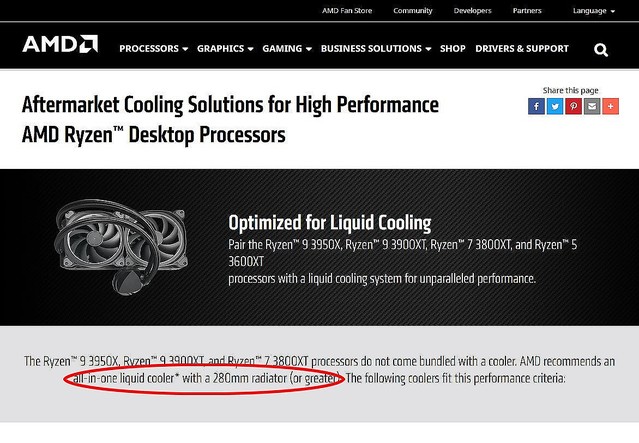

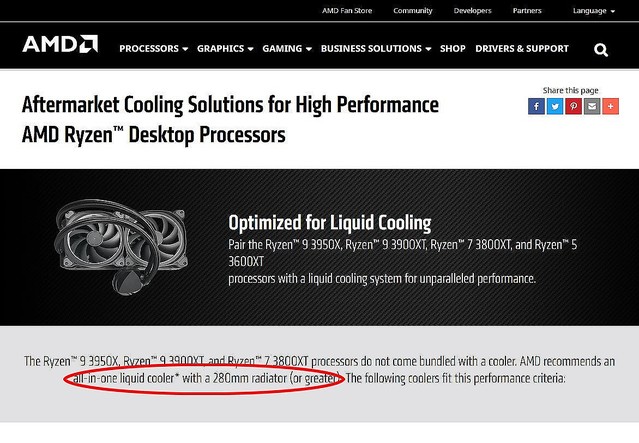

ところでRyzen 7 3800XT/Ryzen 9 3900XTには、先に書いた通りCPUクーラーが付属していない。なので自身で何かしら調達する必要があるのだが、これに関してAMDは、「280mm以上のラジエターを持つAll-in-1タイプの簡易水冷タイプを推奨」と説明している(Photo16)

Photo16: 赤枠は筆者。ちなみにこのページ、この下に推奨CPUクーラーがずらずらと並んでいる。

実はテストその1では、表1にも入れてあるがCorsairの120mm水冷クーラーのH60(2018)を利用している。筆者の経験では、このH60でもWraith Prismより温度が安定しており、それもあってこれまでのベンチマークも全部このクーラーを利用しているのだが、AMDの言う通り280mmを超えるラジエターを使ったら、何かしら性能に差が出るのか? という事は検証しておきたいと思う。

ということで、今回DeepcoolのGAMMAXX L360 V2を入手、これとCorsairのH60で性能が変わるのかの比較を行ってみた。

テスト環境はそんな訳でクーラー以外は表1と同じで、CPUはRyzen 7 3800XTとRyzen 9 3900XTに限らせていただいた。グラフでの表記は

3800XT :Ryzen 7 3800XT+Corsair H60(2018)

3800XT360:Ryzen 7 3800XT+Deepcool GAMMAXX L360 V2

3900XT :Ryzen 9 3900XT+Corsair H60(2018)

3900XT360:Ryzen 9 3900XT+Deepcool GAMMAXX L360 V2

となっている。

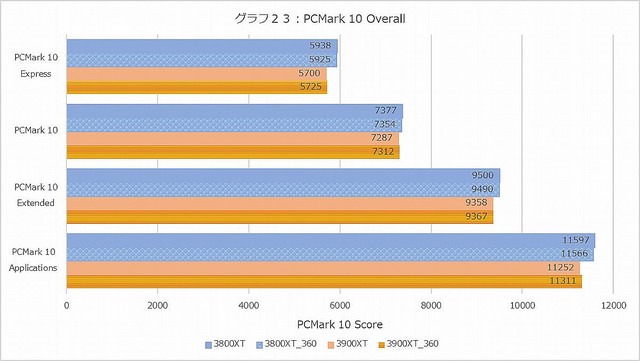

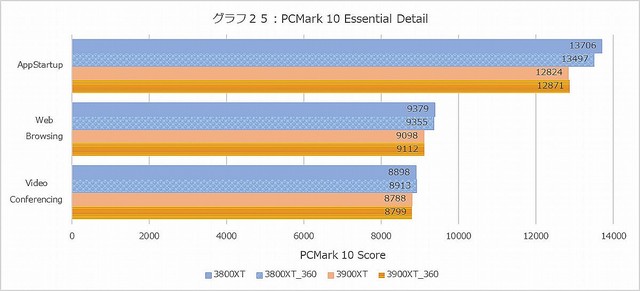

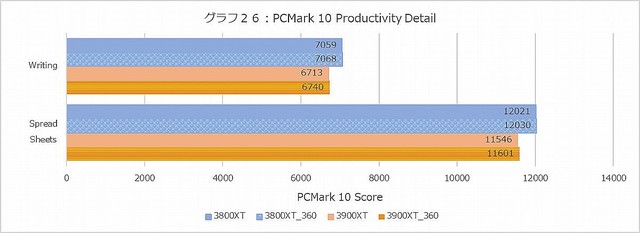

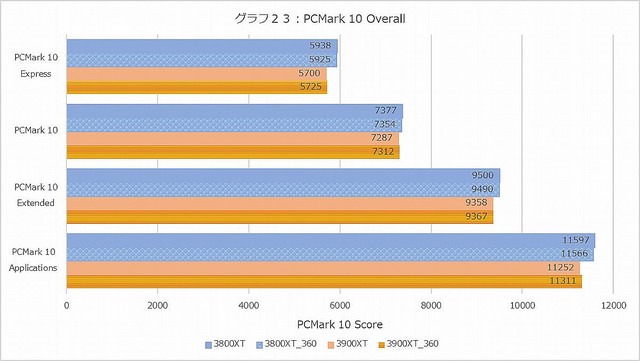

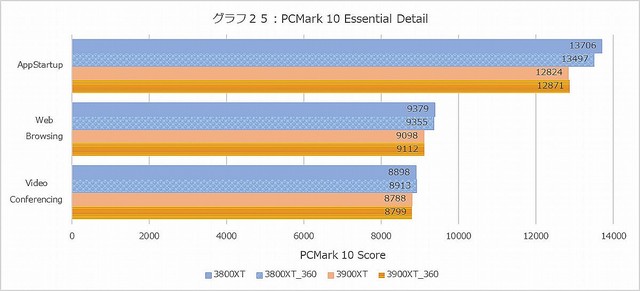

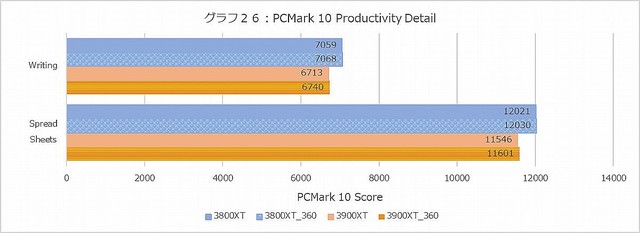

○◆PCMark 10 v2.1.2177(グラフ23〜28)

6つもグラフを並べておいてこういうのも何だが、明確に性能差があると言うのは難しいと思う。認められた結果は無いと思う。実際Overall(グラフ23)を見ると、Ryzen 9 3900XTではほんの僅か、スコアが上昇しているのが判るが、逆にRyzen 7 3800XTでは逆にスコアが落ちているといった具合だし、絶対的な性能差が非常に少ない。実アプリケーション(Office365)を使ったApplication Detail(グラフ28)でもやはりほぼ同等といったところで、クーラーの違いによる明確な差は見出しにくい結果となった。

○◆CineBench R20(グラフ29)

後述する消費電力を見ると、Ryzen 9 3900XTではほぼ変わらない感じで、多少ゆとりがあるRyzen 7 3800XTのみ若干消費電力の上乗せがあるが、それを加味してみても差は本当にごく僅かである。とはいえ、All CPUの5107→5112あるいは7199→7212は大きな差とは言いにくいが、One CPUの538→540/532→534は相対的に大きな向上とは言えるかもしれない。といっても、これも率で言えば0.3%ほどの向上でしかないのだが。

○◆TMPGEnc Video Mastering Works 7 V7.0.15.17(グラフ30)

処理時間で言うと

Ryzen 7 3800XT:3855秒→3840秒

Ryzen 9 3900XT:2792秒→2720秒

であり、1分も変わっていない(Ryzen 7 3800XTに至っては15秒!)。消費電力そのものもあまり変わっているとは言えず、クーラー交換のメリットがあるか? と言われると「?」である。

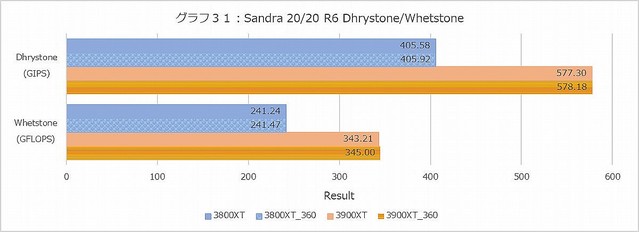

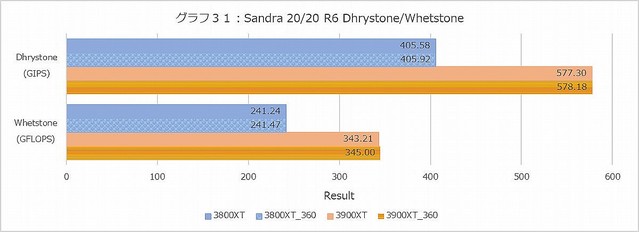

○◆Sandra 20/20 2020.6.30.45(グラフ31)

こちらもグラフからお判りの通り、「殆ど変わらない」である。

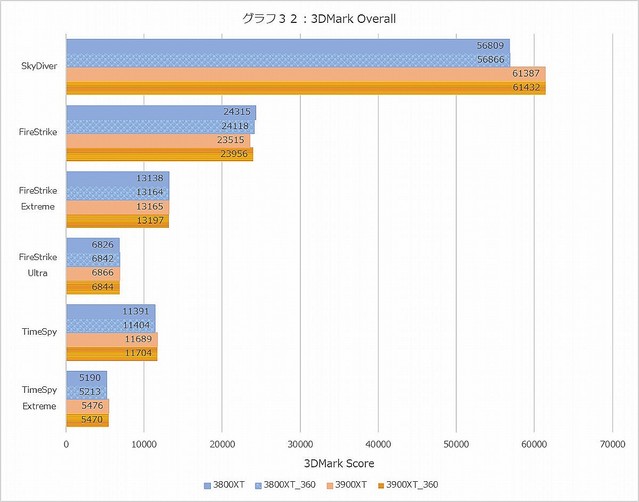

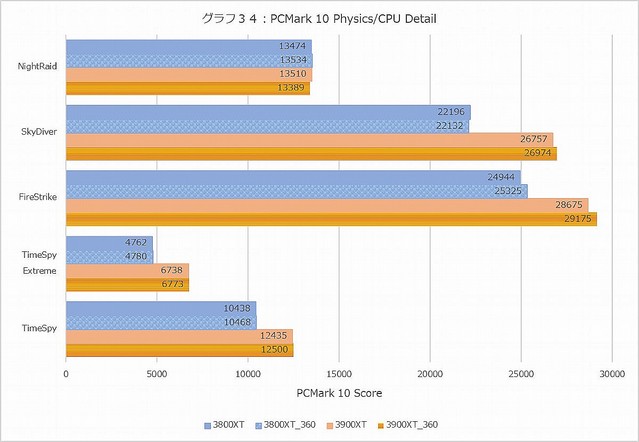

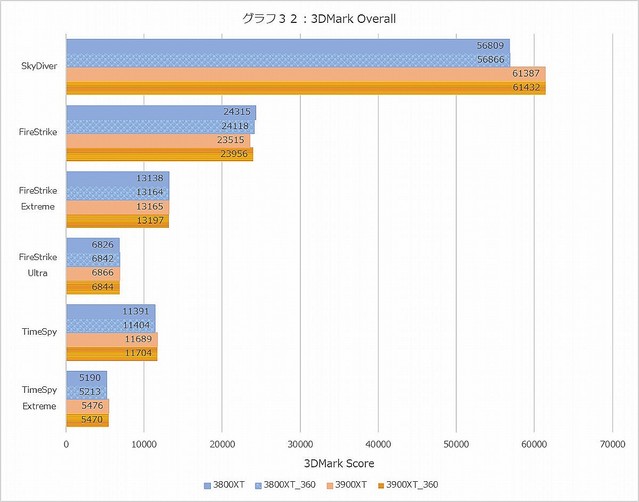

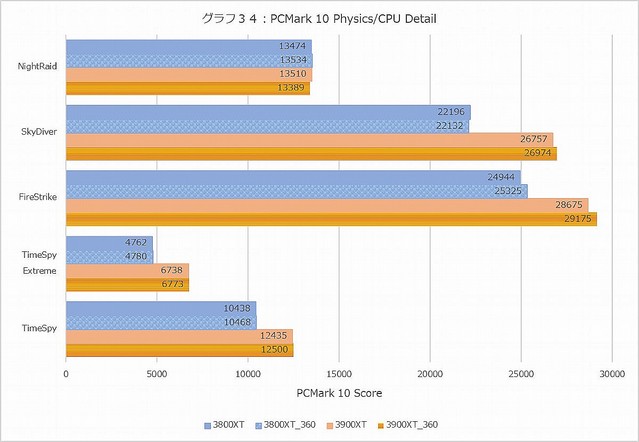

○◆3DMark v2.12.6949(グラフ32〜34)

Overall(グラフ32)とgraphics Detail(グラフ33)を見る限り「差は殆ど無い」し、一番性能差が出そうなPhysics/CPU Detail(グラフ34)も大きな性能差があるとは言えない。まぁもっとCPU性能差が出そうなここまでのテストで差が皆無だったわけで、当然ここも皆無である。

○◆Metro Exodus(グラフ35〜36)

最小/平均/最大フレームレート(グラフ35)に殆ど差が無いが、フレームレート変動(グラフ36)を見るとほぼ1本の線になってるわけで、それは差が無くて当然であろう。

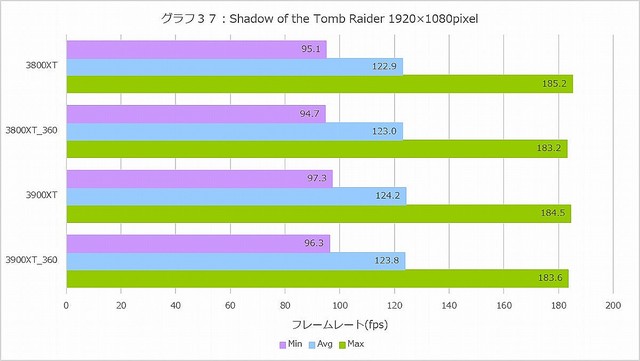

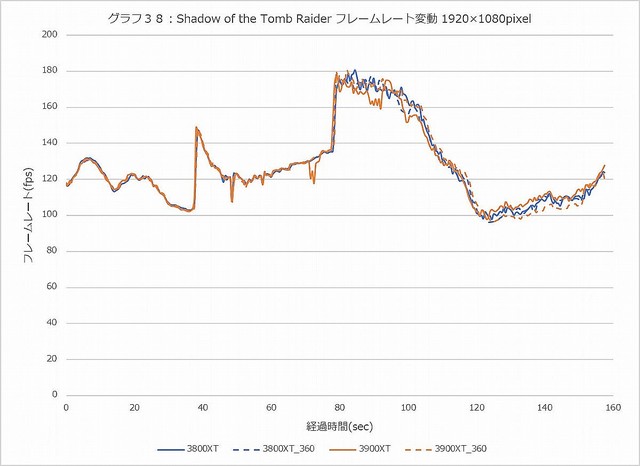

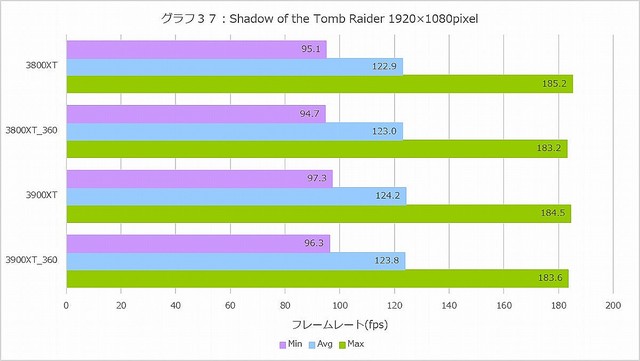

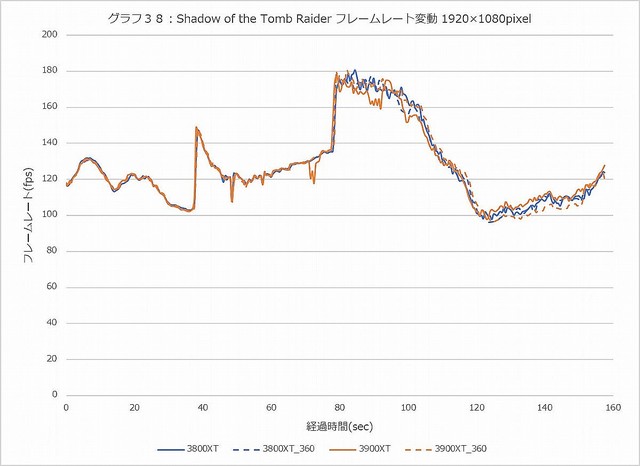

○◆Shadow of the Tomb Raider(グラフ37〜38)

Metro Exodusよりは多少バラつきがあるとはいえ、最小/平均/最大フレームレート(グラフ37)にCPUクーラーの差を見る事は難しい。フレームレート変動(グラフ38)でも、80秒あたりか乱れてはいるが、ただ本当に乱れているという感じで、360mmクーラーならフレームレートが上がるとかそういう感じになってないあたり、やはりあまり関係なさそうである。

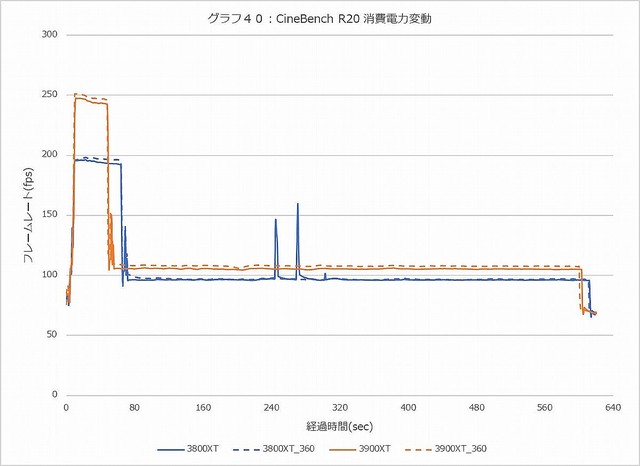

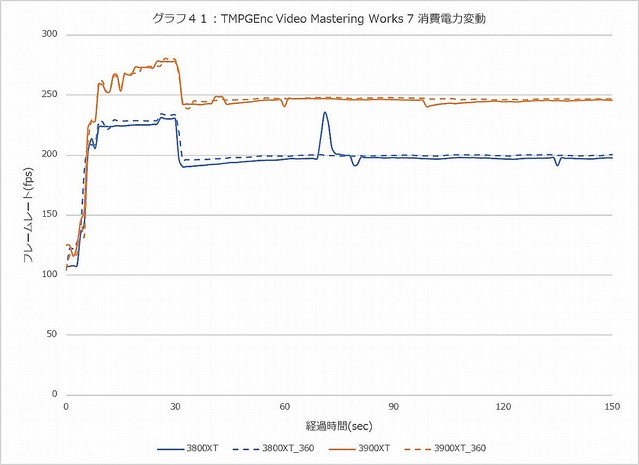

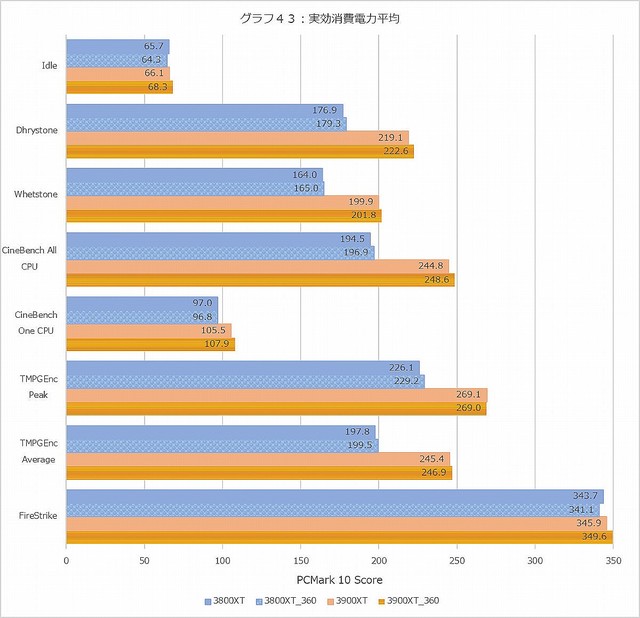

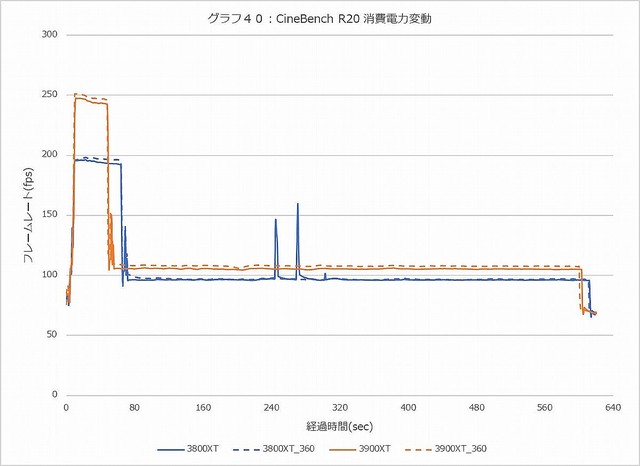

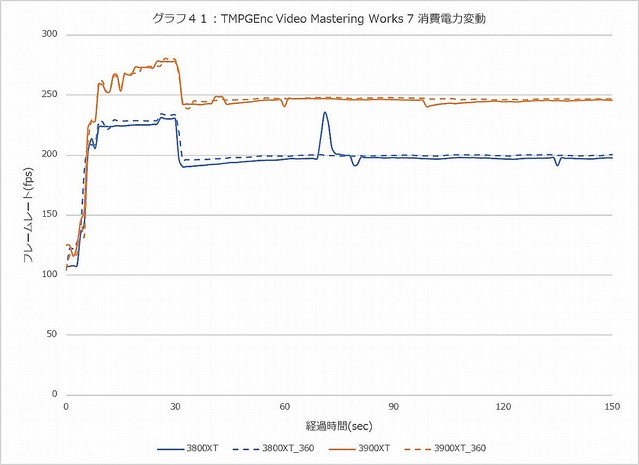

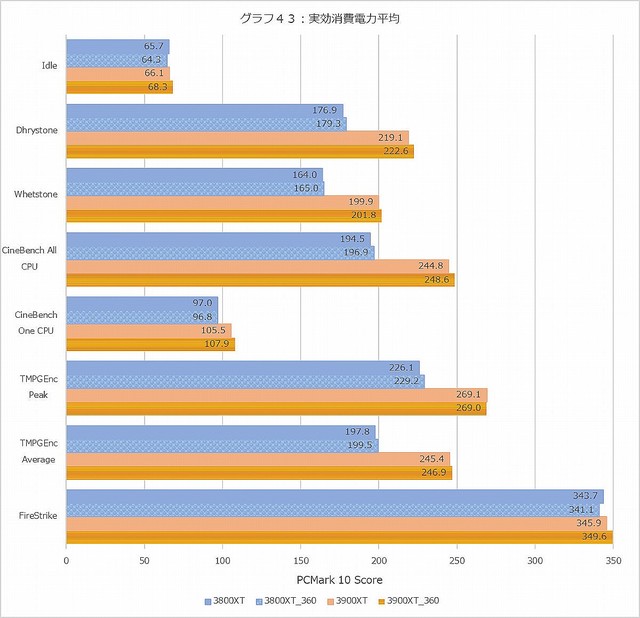

○◆消費電力測定(グラフ39〜43)

Dhrystone/Whetstone(グラフ39)を見ると、意外に360mmクーラーだと消費電力が増えている感じである。要するにThermalの状況が改善され、若干であるが動作周波数が上がったことで消費電力が増えた、という話である。これはCineBench(グラフ40)も同じである。TMPGEnc Video Mastering Works(グラフ41)に関しては、平均という意味ではあまり変わらないが、120mmクーラーの時より消費電力の変動が少ないのは、Thermalの許容量が増えて、温度による変動がやや減ったということだろうか。FireStrike Demo(グラフ42)に関しては、違いが見いだせないというか、単に暴れているだけに見える。

平均値をまとめたのがグラフ43であるが、確かに全般的に360mmクーラーにすることによって、2〜4Wほど消費電力が増えている事は確認できた。問題はここまで見てきた通り、消費電力増に伴う性能改善があまり確認できないことである。

●テストその3:StoreMI 2.0

○テストその3:StoreMI 2.0

こちらの記事の最後に触れたがStoreMI 2.0が提供される予定になっている。実際には7月7日のリリースにあわせて、まずX570マザーボード向けに提供され、次いでX470/B450/B550/X399/TRX40のサポートを今年第3四半期中に行うとされる(Photo17)。今回このβ版が入手できたので、これもちょっと試してみた。ちなみに初代のStoreMIはこちらで試している。

Photo17: なぜかB520はサポート対象外。確認したのだが、B520はサポートしないと明確に返事をもらった。

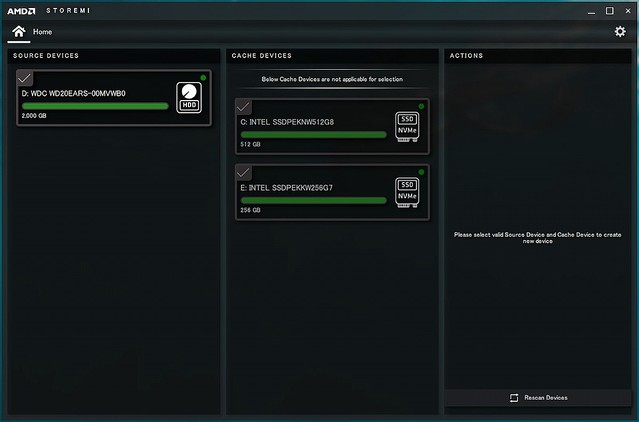

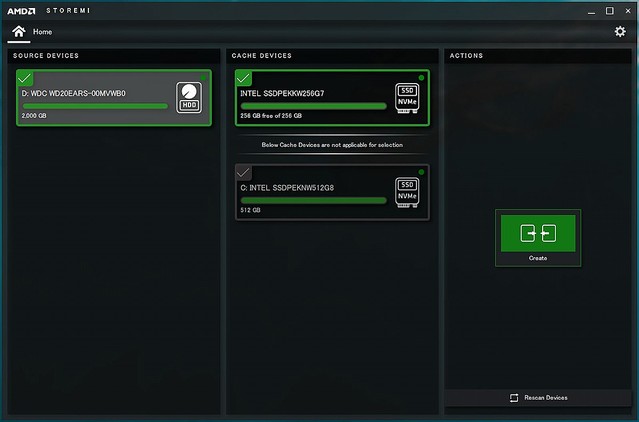

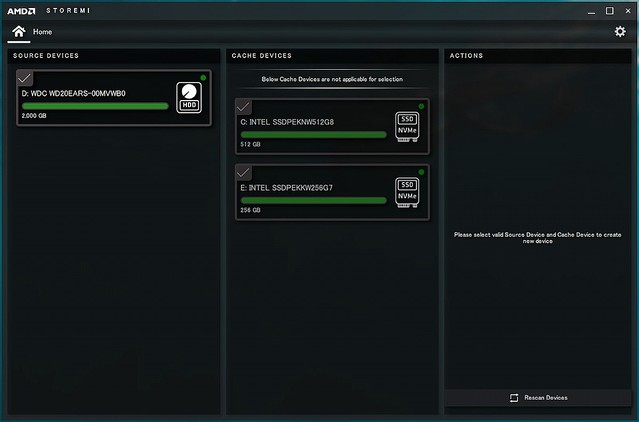

さてまずは環境である。ブート用のNVMe M.2 SSDをそのまま使う訳には行かないので、256GBのNVMe M.2 SSD(Intel SSD 600P 256GB)をシステムに追加(Photo18)し、この256GB SSDをキャッシュとして2TB SSD(WD Green 2TB)を高速化してみる事にした。

Photo18: X570 Taichiは最大3枚までNVMe M.2 SSDを装着できる。とりあえずこれで2枚体制。

インストールはかなり簡単になった。インストーラを立ち上げてインストールを開始(Photo19)、インストール後に再起動する(Photo20)だけである。

Photo19: インストールオプションも、インストール先を変更するのとショートカットを作る/作らないだけで、かなりシンプルになった。

Photo20: インストーラもQtで作り直されたようで、最近のRyzen MasterとかRadeon Settingと同じ感じで使える。

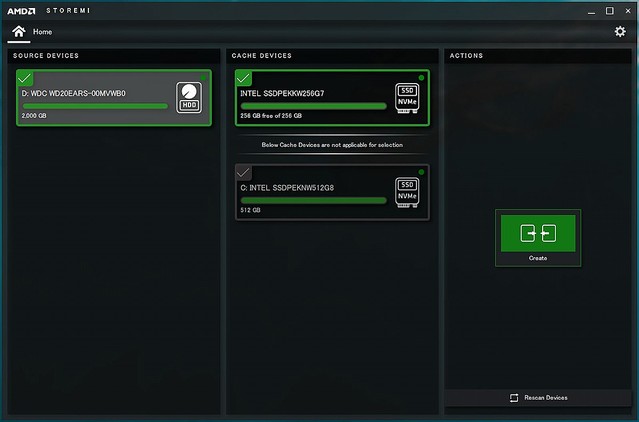

さて再起動後にStoreMIアプリを立ち上げるとこんな感じ。WD GreenがD:、新しく追加した256GBがE:に割り当てられているが、これはまだ前に使っていたパーティションが残っているため。この状態だとCache Deviceとして使えないので、「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」でパーティションを開放すると、StoreMIで利用可能になった(Photo22)。後は右の「Create」ボタンを押すと、D:がキャッシュ付きのHDDに生まれ変わる形だ(Photo23)。ちなみに開放する場合、その左上のD:をクリックしてから、右の"Separate"を押すだけで完了である(Photo24)。

Photo21: "2000GB"が"2.000GB"に見えるので、フォントを変えるとかTB表記にするとか、少し考えた方が良い様に思う。

Photo22: Cache Deviceで256GB SSDにグリーンのチェックが付いたのが判る(Photo21ではチェックがついてない)。

Photo23: 左上のD:にはNVMeアイコンがくっついており、StoreMIの対象になっていることが判る。

Photo24: 迂闊に解除しない様にロック機能とかあったらいいのに、とはちょっと思った。

ということでそのStoreMI 2.0の実力を確認してみたいと思う。

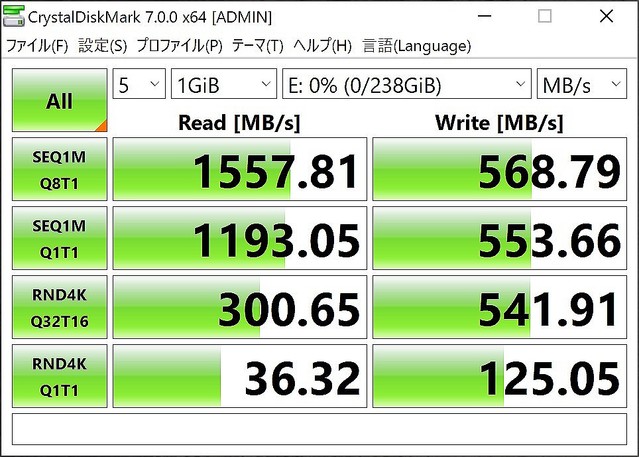

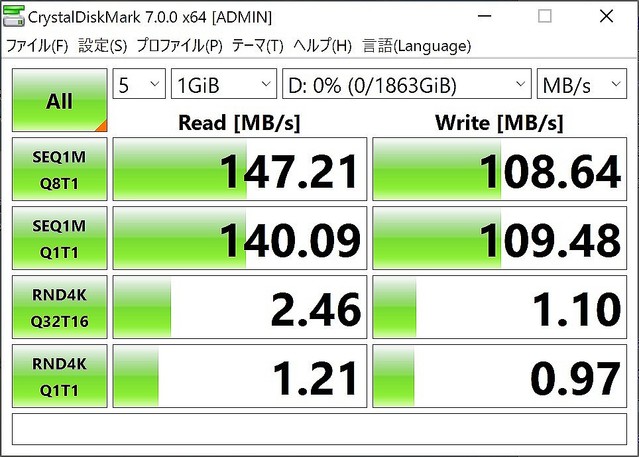

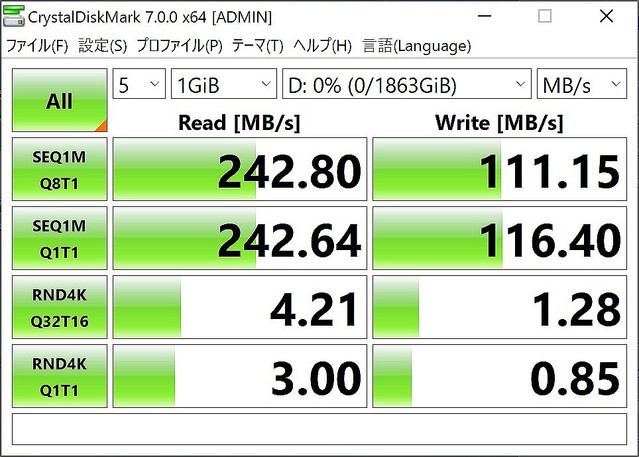

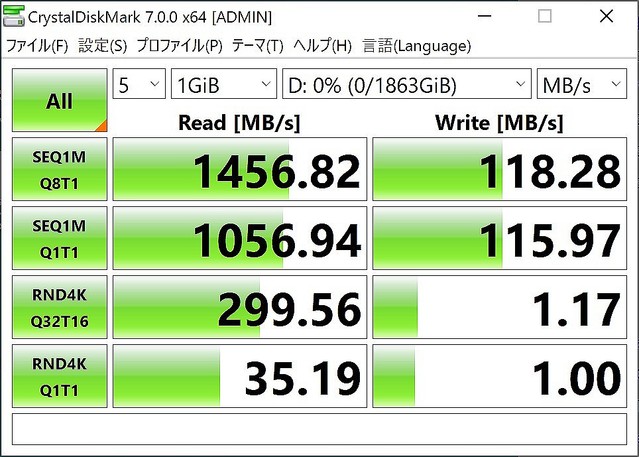

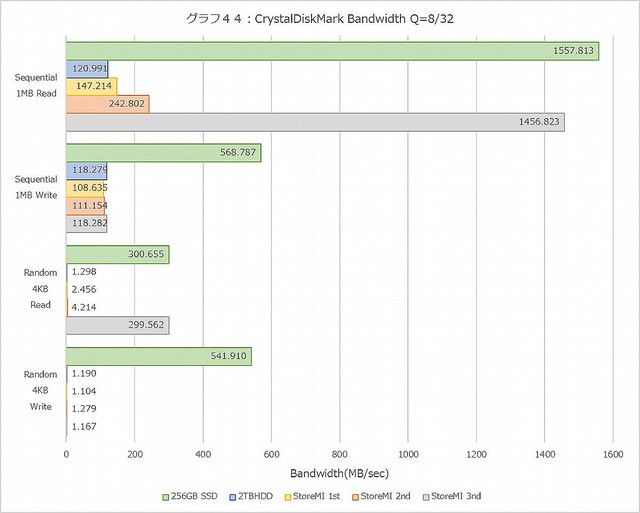

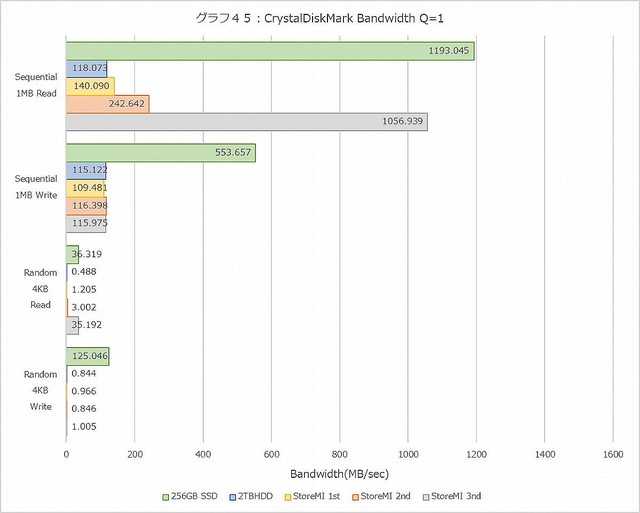

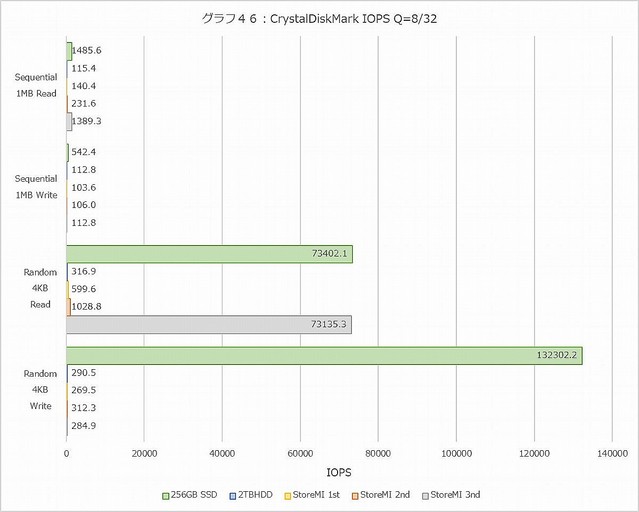

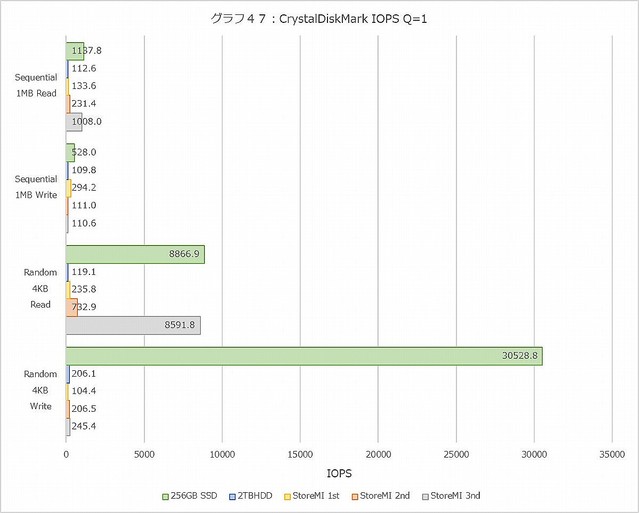

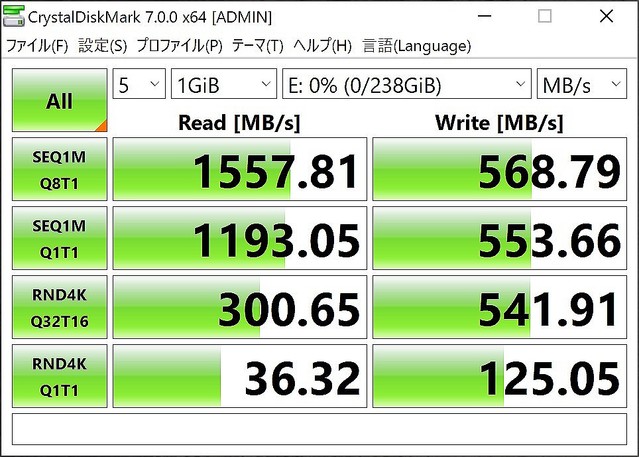

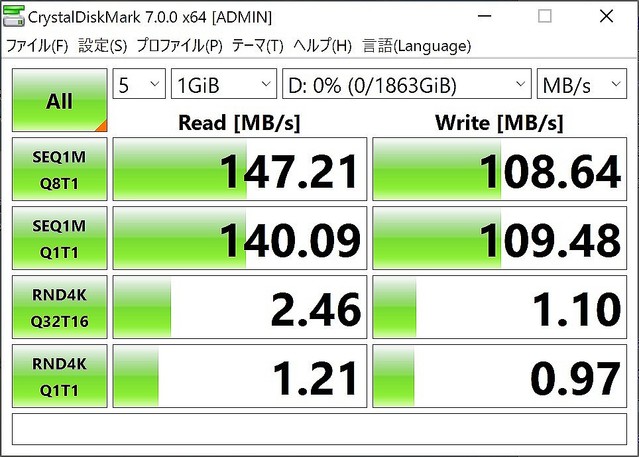

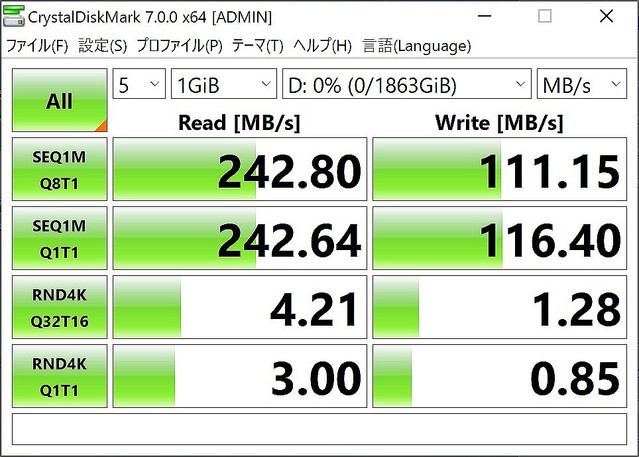

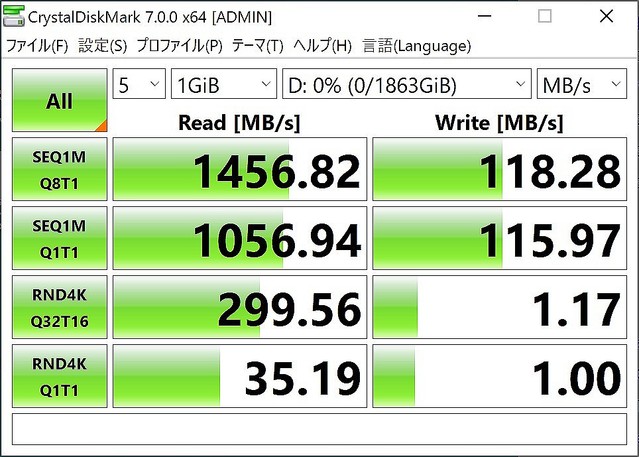

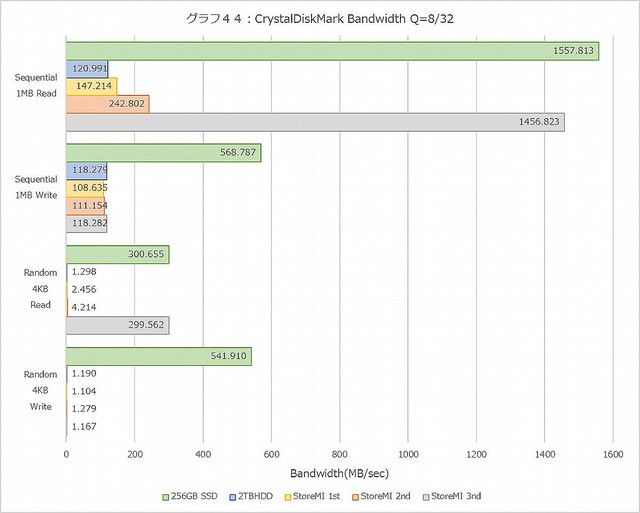

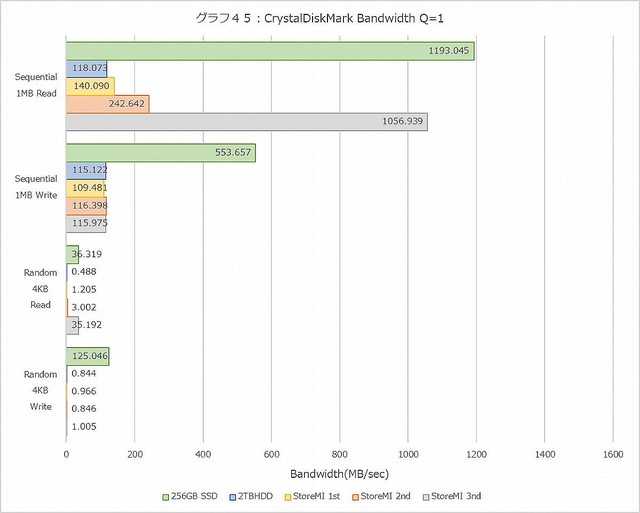

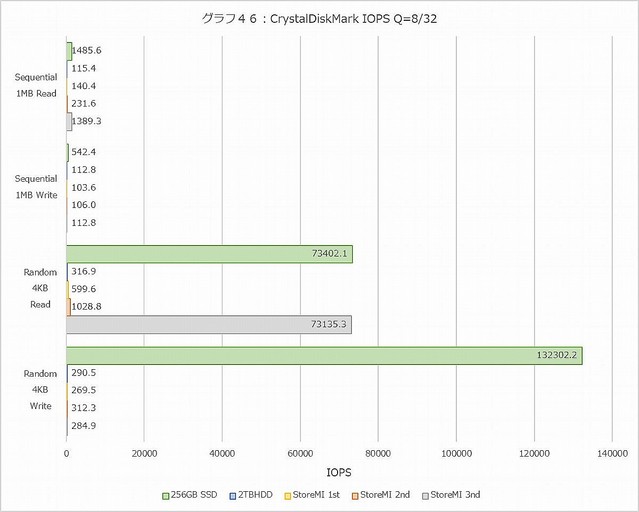

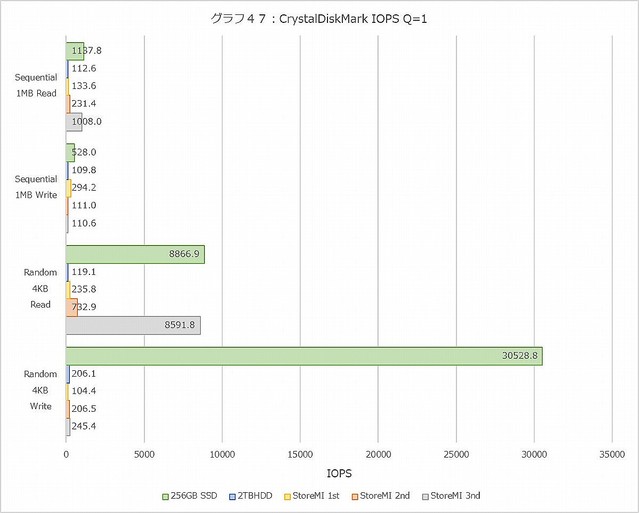

○◆CrystalDiskMark 7.0.0(グラフ44〜47)

Crystal Dew World

https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskmark/

まずは定番Disk Benchmarkである。テストはSSD(StoreMI構成前のIntel SSD 600pそのまま)、HDD(StoreMI構成前のWD Green 2TB)、StoreMI(StoreMI構成後)の3つについて、標準状態(テストサイズ1GB/5回繰り返し)で行ってみた。

結果はPhoto25(SSD)、Photo26(HDD)、Photo27〜29(StoreMI)となる。StoreMIは、1回目には生のWD Greenと大差ない結果なのが、2回目になるとちょっと高速化され、3回目にはSSD並みに高速化される様になったのがお判りかと思う。

Photo25: 生のIntel SSD 600p 256GB

Photo26: 生のWD Green 2TB

Photo27: StoreMI制御下のWD Green 2TB(1回目)

Photo28: StoreMI制御下のWD Green 2TB(2回目)

Photo29: StoreMI制御下のWD Green 2TB(3回目)

この結果をまとめてみたのがグラフ44〜47である。グラフ44〜45がBandwidth、46〜47がIOPS(1秒間に出したI/O要求数)であり、グラフ46・48がQueue=8/32、Thread=1/16、47・49がQueue=1、Thread=1での結果である。

StoreMIはSSDをキャッシュとして使うから、最初にアクセスしたときにはまるで性能が出ない。ところが何度もアクセスするとどんどんキャッシュの効果が生まれてきて、急速にSSD並みの性能になる、という傾向がはっきりわかる。また、StoreMIの効果があるのはReadであって、Bandiwdth/IOP共に改善されるが、Writeに関してはキャッシュされないため、SSDの性能そのままとなっている。Photo17にも"Read only algorithm ehnahces data integrity"とあるが、要するにSSDに障害が発生した場合でもデータ整合性を保つために、WriteBackは実装されていないのだと判断される。まぁこれはこれで一つの見識であろう。

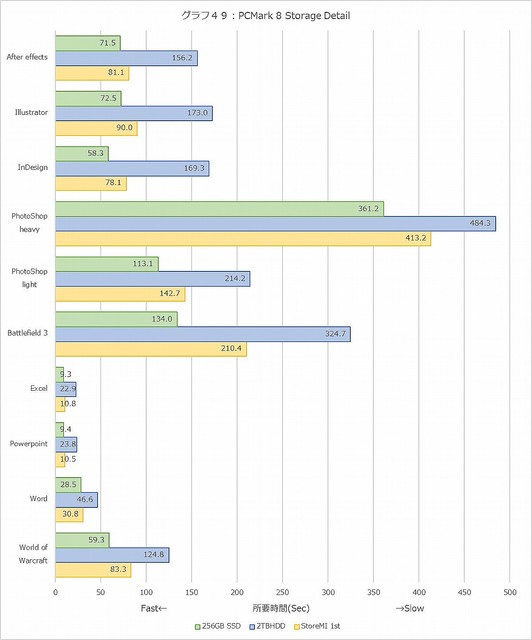

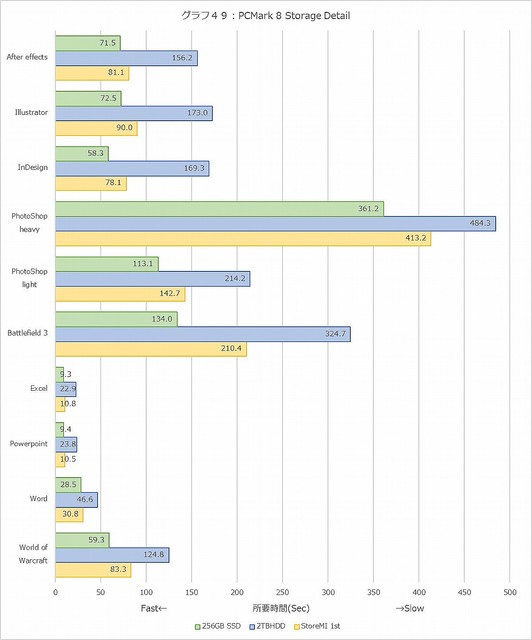

○◆PCMark 8 v2.8.704(グラフ48〜49)

UL Benchmarks

https://benchmarks.ul.com/pcmark8

ではもう少し実際のアプリケーションに近い場合は? ということで、やや古いのだが久しぶりにPCMark 8を引っ張り出して、こちらのStorage Testを実施してみた。

グラフ48がOverall Scoreであるが、StoreMIは生のSSDには追いつかないにせよ、生のHDDよりは随分高速化されている。グラフ49は個々のテストの結果で、こちらは所要時間なので棒が短いほど高速となる。さて、殆どのケースでStoreMIはSSDに近い性能を出しており、比較的時間がかかるもの(例えばBattlefield 3とかPhotoshop heavyとか)でもそう悪くない事が見て取れる。

●Ryzen 3000 XTシリーズの考察

○考察

ということで色々テストを行ってきた結果をまとめてみると

(1) Ryzen 3000 XTシリーズは、少なくともこれで性能が大幅にあがるといった期待をするものではない。少なくとも既存の3000Xシリーズユーザーが買い替えるべき理由は無い。

(2) とはいえ定価はほぼ一緒であり、もし同じ値段で並んでいるのであれば3000XTシリーズを購入しても問題はない。もう純粋に価格だけで決めて差し支えないとは思う。ただし、Ryzen 7 3800XT/Ryzen 9 3900XTを購入する場合は、CPUクーラーも一緒に買う事をお忘れなく。

(3) そのRyzen 7 3800XT/Ryzen 9 3900XT用クーラーだが、AMD推奨の「280mm以上のラジエターを持つCPUクーラー」はやや大げさに感じる。少なくとも今回試した限りで言えば、120mmラジエターのクーラーで十分冷える。

(4) StoreMIは、確かに一度キャッシュに入れば十分高速であり、使い勝手も容易になった。書き込みは一切高速化されない、という点にさえ気を付ければ、割と良い選択肢に思える。

ところで今回新規にCPU+マザーボードを購入しようと考えているユーザーは、ちょっと注意してほしい。通常新しいCPUが出ると、マザーボードのBIOS Updateが必須である。ところが今回、このテストをした時点ではAMDからそうした話が一切なく、「既存のX570マザーでそのまま動くはず」という話であった。結論から言えば、必ずしもそうとは限らない。

実際筆者の所有しているTUF GAMING X570-PLUSの場合、「何故か」Ryzen 7 3800XTが「1回だけ」ブートしたものの、その後二度とブートしなくなった(POSTにすら行かなくなった)。しかも、「DIMMを2枚挿しているとブートしないが、1枚だけにするとブートする」という不可思議なおまけつきである。勿論Ryzen 3000XシリーズはDIMM 2枚で正常にブートする。動いたという話もあるので、メモリの相性がシビアなのかもしれない。

冒頭AMDからASRocK X570 Taichiを借用したと書いたのは、このトラブルによるものである。実際、X570 Taichiは最新BIOSはVersion 3.0にも関わらず、今回はVersion 1.8のまま動作したあたり、AMDの言う「既存のマザーでそのまま動く筈」という話も判らなくはない。ちなみにそのX570 Taichiもこういう妙な現象(Photo30)が出ているあたり、どこまでちゃんと動いているのかちょっと怪しかったりもするが。

Photo30: これは先にRyzen 9 3900XTでテストをして、次いでRyzen 9 3900Xに入れ替えた直後。CPU-Zは正しくCPUを認識しているが、Windowsの認識がおかしい。

勿論これはマザーボード各社がちゃんと対応してくれれば済む話であるが、7月7日の出荷直後は、このあたりがどこまできちんと網羅されているのかちょっと心許ない(X570だけならともかく、X470とかB450/B550あたりになると数も多いからだ)。購入の際は、確実に動くことが保証されている組み合わせにするように注意してほしい。

余談であるが、TUF GAMING X570-PLUSは7月1日付でリリースされたVersion 2407でRyzen 3000 XTシリーズへの対応が完了したようだ(筆者環境で検証)。もう少し早くこのBIOSが出ていれば...というのは製品の発売前にテストをすることになった筆者の繰り言だが。

先にご紹介した通り、AMDは動作周波数を若干引き上げたRyzen 3000 XTシリーズ3製品を7月7日より発売する。殆どのケースで動作周波数は100MHz、一部200MHz引き上げたものもあるが、大きくは変わらない訳で、これが性能にどの程度寄与するかを含めて、ちょっと試してみた結果をご紹介したい。

スペックは以前こちらの表1にに示した通り、定格動作周波数は変化が無く、Ryzen 5 3600XTとRyzen 9 3900XTはBoost時の動作周波数を100MHz、Ryzen 7 3800XTのみ200MHz引き上げただけとなっている。ちなみにTDPは一切変化なし。本国での発売価格も変わらない。更に言えば、このXTシリーズを発売後も、引き続き既存のXシリーズ(Ryzen 5 3600X/Ryzen 7 3800X/Ryzen 9 3900X)は併売する(価格改定も無い)、ということでいまいちXTシリーズの立ち位置が微妙な状況になっている。ちなみに国内での発売価格は

Ryzen 9 3900XT:59,800円(*1)

Ryzen 7 3800XT:46,800円

Ryzen 5 3600XT:29,200円

と発表されている(いずれも税別価格)。7月6日におけるAmazonの販売価格を見ると

Ryzen 9 3900X:58,999円

Ryzen 7 3800X:47,200円

Ryzen 5 3600X:29,978円

となっているが、これらが税込価格であることを考えると、実質的にはややXTシリーズの方が値段が高くなるのは、まぁ新製品である以上当然であろう。

加えて言えば、Ryzen 7 3800XT/Ryzen 9 3900XTに関して言えば、実質的にやや値上げとなる。というのはこの2製品にはCPUクーラーが付属しなくなるためだ(Photo01)。このためこの2製品に関しては、別途CPUクーラーを用意する必要がある。勿論最初から自前でCPUクーラーを用意する予定のユーザーには、使う予定のないWraith Prismがあっても仕方がない訳であるが、このあたりは新規に購入の場合は注意する必要がある。

さて、それではそんな訳で評価機材のご紹介。まずパッケージであるが、クーラーを内蔵しなくなった関係で、外箱のサイズが見事に不揃いになった(Photo02〜05)。この外箱に寸法を合わせた結果、CPUを格納するブリスターパックまでサイズが異なる(Photo06)という状況になっている。

さて、Ryzen 5 3600XT(Photo07〜09)、Ryzen 7 3800XT(Photo10〜12)、Ryzen 9 3900XT(Photo13〜15)とも、「起動したあとは」全く問題なく利用できた(このあたりの話は考察で)。

(*1) Ryzen 9 3900XTのみ、発売は2020年7月18日(土) 午前11時00分以降になっている。

●テストその1:パフォーマンス比較

○テストその1:パフォーマンス比較

さて、まずは従来の3000Xシリーズが3000XTシリーズでどれだけ性能が上がったか(or変わらないか)を確認してみたい。基本的にあまり色々やっても差が出そうにないので、今回はテストを絞って実施してみた。

テスト環境は表1に示す通りである。今回マザーボードは、AMDから借用したASRocK X570 Taichiを利用している。それ以外はほぼいつも通りの環境である。以下のグラフでの表記は

3600X :Ryzen 5 3600X

3600XT:Ryzen 5 3600XT

3800X :Ryzen 7 3800X

3800XT:Ryzen 7 3800XT

3900X :Ryzen 9 3900X

3900XT:Ryzen 9 3900XT

となっている。

○◆PCMark 10 v2.1.2177(グラフ1〜6)

UL Benchmarks

https://benchmarks.ul.com/pcmark10

ということでまずはこちらから。Overall(グラフ1)を見て頂くと判るが、どれも「ほんのちょっと性能は上がっているが、大きくは変わらない」レベルである。一応このテスト、3回行った平均値なので、誤差の範囲を超える程度には差があるのだが、ただことさらに大きく性能向上とは言いにくい程度の差でしかない。

Test Groupの結果(グラフ2)もこれを裏付けている感じ。強いて言うなら、Turboが4.5GGHz→4.7GHzと引き上げ幅の大きいRyzen 7 3800XTはそれでも2%程度の向上が見られるが、全体としては1%内外の差でしかない。個々のTest Groupの詳細(グラフ3〜5)を見ると、比較的明確に性能差があるのはグラフ3のAppStartupにおけるRyzen 7 3800XとRyzen 7 3800XTの差(3%強の向上)程度で、あとは大きな差とはいいにくい。

意外なのはApplication Detail(グラフ6)におけるExcelで、やっぱりRyzen 7 3800XTが妙に伸びている(Ryzen 7 3800X比で6%弱の向上)が、逆に言えばこの程度でしかない。他の組み合わせに関して言えば、「大きな差とは言えない」で終わりである。

○◆CineBench R20(グラフ7)

Maxon

https://www.maxon.net/cbr20dl_ms

次は定番CineBench R20。御覧の通り(グラフ7)の結果である。やはりここでもRyzen 7 3800XTがOne CPUで517→538と大躍進を見せているが、あとは概ね「やや性能向上」という程度に留まっている。

○◆TMPGEnc Video Mastering Works 7 V7.0.15.17(グラフ8)

ペガシス

http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw7.html

いつもと同じく、VP9の4K動画をHEVCに変換する速度の比較だが、今回は同時4Streamの場合のみを測定した。結果はグラフ8の通り。どのケースでも0.1〜0.3fpsほど高速化されている事が判る。これ、フレームレートだと感覚的に判りにくいので所要時間で示すと

Ryzen 5 3600X→Ryzen 5 3600XT:5230秒→5202秒

Ryzen 7 3800X→Ryzen 7 3800XT:3933秒→3855秒

Ryzen 9 3900X→Ryzen 9 3900XT:2792秒→2738秒

ということで、30〜40秒ほど処理時間が短縮されている。一番短いRyzen 9 3900XTですら、45分以上の処理時間が必要で、これを40秒ほど短縮できたというのは、やっぱり大きな差とは言えない様に思う。

○◆Sandra 20/20 2020.6.30.45(グラフ9)

SiSoftware

https://www.sisoftware.co.uk/

Sandraは今回消費電力測定に絡んで、DhrystoneとWhetstoneのみを測定した。結果はグラフ9の通りで、確かにXTシリーズで性能は向上しているのだが、それが大きな性能差か?と言われると、ここでも「ほんのちょっと」という方が実情に合っている様に思う。

○◆3DMark v2.12.6949(グラフ10〜12)

UL Benchmarks

https://benchmarks.ul.com/3dmark

正直やる前から、それほど結果に差が出ないだろうとは思ったが、一応確認のために。ということでグラフ10がOverallだが、まぁ予想通りというか。なぜかSkyDiverでちょっと数値がバラつくが、大きなのはそのあたりだけである。graphics Test(グラフ11)で、なぜかRyzen 5 3600Xの値が妙に低いのが、グラフ10でバラついた要因の様で、逆にそれ以外のテストでは殆ど差が無い。一番性能差が出そうなのが、Physics/CPU Test(グラフ12)であるが、一番差が大きく出たのがFireStrikeにおけるRyzen 9 3900XとRyzen 9 3900XTの2%強、というあたりはやはり大きな差とは言いにくいと思う。

○◆Metro Exodus(グラフ13〜14)

4A Games

https://www.metrothegame.com/

Game Benchmarkは2つだけ行った。まずはMetro Exodus。設定方法はこちらのUltraプリセットだが、解像度は2K(1920×1080pixel)のみで実施している。これ以上の解像度で行っても、性能差が大きくなるとは思えないためだ。

まずグラフ13が最小/平均/最大フレームレートであるが、もう御覧の通り差が無い。フレームレート変動(グラフ14)を見ても、20秒付近でほんのわずかに乱れてるかな? という程度で、あとは殆ど同一グラフである。このグラフから言える事は「Metro Exodusを2Kで行う分には、どのCPUでもあまり差が無い」となるだろう。

○◆Shadow of the Tomb Raider(グラフ15〜16)

SQUARE ENIX

https://tombraider.square-enix-games.com/en-us

設定方法はこちらで、QualityはHighestとした。解像度はこちらも2Kのみである。

グラフ15が最小/平均/最大フレームレートで、最小フレームレートは多少ばらつくもの、XシリーズとXTシリーズの間の違いは、このグラフから読み取るのは難しい。フレームレート変動も、120秒あたりからばらつくところでは多少差があると言えばあるが、そこまでの間に大きな違いは無いと考えて良いと思う。要するにMetro Exodusと同じ様に、「どのCPUでプレイしても恐らく差が出ない」という事になるかと思う。

○◆消費電力測定(グラフ17〜22)

パート1の最後は消費電力を。まずグラフ17がSandraのDhrystone/Whetstone、グラフ18がCineBench R20であるがAll CPUとOne CPUの両方を、グラフ19がTMPGEnc Mastering Works 7で4Streamエンコード時の先頭150秒間を、グラフ20が3DMarkのFireStrike Demoの実行時を、それぞれ測定したものである。

グラフ18のCineBenchについては、All CPU(全Threadでレンダリング)とOne CPU(1 Threadのみでレンダリング)のそれぞれの平均値を、同様にグラフ19のTMPGEnc Mastering Works 7では、先頭30秒弱のBoostが効いている時と、その後の定常状態に戻った時の夫々の平均消費電力をまとめたのがグラフ21、ここから無負荷時の消費電力との差を求めたのがグラフ22となる。

このグラフ22を見ていると、100〜200MHz動作周波数を引き上げた時の消費電力の上がり方が明確に見える。ちょっと逆順になるが、そもそもTDP枠にゆとりが少ないRyzen 9 3900X/3900XTの場合、あまり消費電力を引き上げるゆとりが無い様で、特に全コア稼働中は殆ど消費電力が同じである。ところがRyzen 5/7では多少TDPにゆとりがある事もあってか、明確に消費電力が増えている。これは、Turboの動作周波数を100/200MHz引き上げたことで、より動作周波数が上がりやすくなった結果と思われる。勿論ピークには達していない(グラフ19で言えば、最初の20秒強が動作周波数のピークで、その後はピークより下回っている)が、それなりに消費電力が増えているというのは、それだけ動作周波数が上がっているという意味でもある。

このグラフ19は非常に判りやすく、30秒から先の定常状態は「全コアがBusyの状態」で、どのあたりでバランスするかを示している。先も書いたがRyzen 9だとTDP枠ぎりぎりのためか、Ryzen 9 3900XとRyzen 9 3900XTの消費電力はほぼ同じで、動作周波数もほぼ同じと思われる。ところがRyzen 7 3800XとRyzen 7 3800XTでは8.5W、Ryzen 5 3600XとRyzen 5 3600XTでは12.6Wもの差があり、これは明確に動作周波数が異なっている事を示している。悲しいのは、先のグラフ8で示される様に、この動作周波数の比が十分に性能には結び付いていない事だろうか?

表2と表3に、Dhrystone/Whetstoneにおける効率をまとめてみたが、動作周波数が明確に上がる(=消費電力も増える)Ryzen 5 3600XT/Ryzen 7 3800XTはRyzen 5 3600X/Ryzen 7 3800Xよりも効率を落としている。表4はTMPGEnc Mastering Works 7の場合で、グラフ19における最初の30秒のピークは無視して、その後の平均消費電力のままそれぞれの所要時間ぶん回してエンコードが完了したと仮定した場合、4本のVP9画像をHEVCにトランスコードするのにどれだけの電力量(W×hour)が必要かを算出したものだが、やはりRyzen 5 3600XT/Ryzen 7 3800XTは電力量が増えているのが判る。幸か不幸か、Ryzen 9 3900XTは、もうあまり動作周波数を上げる余地がないためもあってか、Dhrystone/WhetstoneにしてもTMPGEnc Mastering Works 7にしても若干効率が良くなっているのは面白いところだ。

●テストその2:クーラーの違い

○テストその2:クーラーの違い

ところでRyzen 7 3800XT/Ryzen 9 3900XTには、先に書いた通りCPUクーラーが付属していない。なので自身で何かしら調達する必要があるのだが、これに関してAMDは、「280mm以上のラジエターを持つAll-in-1タイプの簡易水冷タイプを推奨」と説明している(Photo16)

実はテストその1では、表1にも入れてあるがCorsairの120mm水冷クーラーのH60(2018)を利用している。筆者の経験では、このH60でもWraith Prismより温度が安定しており、それもあってこれまでのベンチマークも全部このクーラーを利用しているのだが、AMDの言う通り280mmを超えるラジエターを使ったら、何かしら性能に差が出るのか? という事は検証しておきたいと思う。

ということで、今回DeepcoolのGAMMAXX L360 V2を入手、これとCorsairのH60で性能が変わるのかの比較を行ってみた。

テスト環境はそんな訳でクーラー以外は表1と同じで、CPUはRyzen 7 3800XTとRyzen 9 3900XTに限らせていただいた。グラフでの表記は

3800XT :Ryzen 7 3800XT+Corsair H60(2018)

3800XT360:Ryzen 7 3800XT+Deepcool GAMMAXX L360 V2

3900XT :Ryzen 9 3900XT+Corsair H60(2018)

3900XT360:Ryzen 9 3900XT+Deepcool GAMMAXX L360 V2

となっている。

○◆PCMark 10 v2.1.2177(グラフ23〜28)

6つもグラフを並べておいてこういうのも何だが、明確に性能差があると言うのは難しいと思う。認められた結果は無いと思う。実際Overall(グラフ23)を見ると、Ryzen 9 3900XTではほんの僅か、スコアが上昇しているのが判るが、逆にRyzen 7 3800XTでは逆にスコアが落ちているといった具合だし、絶対的な性能差が非常に少ない。実アプリケーション(Office365)を使ったApplication Detail(グラフ28)でもやはりほぼ同等といったところで、クーラーの違いによる明確な差は見出しにくい結果となった。

○◆CineBench R20(グラフ29)

後述する消費電力を見ると、Ryzen 9 3900XTではほぼ変わらない感じで、多少ゆとりがあるRyzen 7 3800XTのみ若干消費電力の上乗せがあるが、それを加味してみても差は本当にごく僅かである。とはいえ、All CPUの5107→5112あるいは7199→7212は大きな差とは言いにくいが、One CPUの538→540/532→534は相対的に大きな向上とは言えるかもしれない。といっても、これも率で言えば0.3%ほどの向上でしかないのだが。

○◆TMPGEnc Video Mastering Works 7 V7.0.15.17(グラフ30)

処理時間で言うと

Ryzen 7 3800XT:3855秒→3840秒

Ryzen 9 3900XT:2792秒→2720秒

であり、1分も変わっていない(Ryzen 7 3800XTに至っては15秒!)。消費電力そのものもあまり変わっているとは言えず、クーラー交換のメリットがあるか? と言われると「?」である。

○◆Sandra 20/20 2020.6.30.45(グラフ31)

こちらもグラフからお判りの通り、「殆ど変わらない」である。

○◆3DMark v2.12.6949(グラフ32〜34)

Overall(グラフ32)とgraphics Detail(グラフ33)を見る限り「差は殆ど無い」し、一番性能差が出そうなPhysics/CPU Detail(グラフ34)も大きな性能差があるとは言えない。まぁもっとCPU性能差が出そうなここまでのテストで差が皆無だったわけで、当然ここも皆無である。

○◆Metro Exodus(グラフ35〜36)

最小/平均/最大フレームレート(グラフ35)に殆ど差が無いが、フレームレート変動(グラフ36)を見るとほぼ1本の線になってるわけで、それは差が無くて当然であろう。

○◆Shadow of the Tomb Raider(グラフ37〜38)

Metro Exodusよりは多少バラつきがあるとはいえ、最小/平均/最大フレームレート(グラフ37)にCPUクーラーの差を見る事は難しい。フレームレート変動(グラフ38)でも、80秒あたりか乱れてはいるが、ただ本当に乱れているという感じで、360mmクーラーならフレームレートが上がるとかそういう感じになってないあたり、やはりあまり関係なさそうである。

○◆消費電力測定(グラフ39〜43)

Dhrystone/Whetstone(グラフ39)を見ると、意外に360mmクーラーだと消費電力が増えている感じである。要するにThermalの状況が改善され、若干であるが動作周波数が上がったことで消費電力が増えた、という話である。これはCineBench(グラフ40)も同じである。TMPGEnc Video Mastering Works(グラフ41)に関しては、平均という意味ではあまり変わらないが、120mmクーラーの時より消費電力の変動が少ないのは、Thermalの許容量が増えて、温度による変動がやや減ったということだろうか。FireStrike Demo(グラフ42)に関しては、違いが見いだせないというか、単に暴れているだけに見える。

平均値をまとめたのがグラフ43であるが、確かに全般的に360mmクーラーにすることによって、2〜4Wほど消費電力が増えている事は確認できた。問題はここまで見てきた通り、消費電力増に伴う性能改善があまり確認できないことである。

●テストその3:StoreMI 2.0

○テストその3:StoreMI 2.0

こちらの記事の最後に触れたがStoreMI 2.0が提供される予定になっている。実際には7月7日のリリースにあわせて、まずX570マザーボード向けに提供され、次いでX470/B450/B550/X399/TRX40のサポートを今年第3四半期中に行うとされる(Photo17)。今回このβ版が入手できたので、これもちょっと試してみた。ちなみに初代のStoreMIはこちらで試している。

さてまずは環境である。ブート用のNVMe M.2 SSDをそのまま使う訳には行かないので、256GBのNVMe M.2 SSD(Intel SSD 600P 256GB)をシステムに追加(Photo18)し、この256GB SSDをキャッシュとして2TB SSD(WD Green 2TB)を高速化してみる事にした。

インストールはかなり簡単になった。インストーラを立ち上げてインストールを開始(Photo19)、インストール後に再起動する(Photo20)だけである。

さて再起動後にStoreMIアプリを立ち上げるとこんな感じ。WD GreenがD:、新しく追加した256GBがE:に割り当てられているが、これはまだ前に使っていたパーティションが残っているため。この状態だとCache Deviceとして使えないので、「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」でパーティションを開放すると、StoreMIで利用可能になった(Photo22)。後は右の「Create」ボタンを押すと、D:がキャッシュ付きのHDDに生まれ変わる形だ(Photo23)。ちなみに開放する場合、その左上のD:をクリックしてから、右の"Separate"を押すだけで完了である(Photo24)。

ということでそのStoreMI 2.0の実力を確認してみたいと思う。

○◆CrystalDiskMark 7.0.0(グラフ44〜47)

Crystal Dew World

https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskmark/

まずは定番Disk Benchmarkである。テストはSSD(StoreMI構成前のIntel SSD 600pそのまま)、HDD(StoreMI構成前のWD Green 2TB)、StoreMI(StoreMI構成後)の3つについて、標準状態(テストサイズ1GB/5回繰り返し)で行ってみた。

結果はPhoto25(SSD)、Photo26(HDD)、Photo27〜29(StoreMI)となる。StoreMIは、1回目には生のWD Greenと大差ない結果なのが、2回目になるとちょっと高速化され、3回目にはSSD並みに高速化される様になったのがお判りかと思う。

この結果をまとめてみたのがグラフ44〜47である。グラフ44〜45がBandwidth、46〜47がIOPS(1秒間に出したI/O要求数)であり、グラフ46・48がQueue=8/32、Thread=1/16、47・49がQueue=1、Thread=1での結果である。

StoreMIはSSDをキャッシュとして使うから、最初にアクセスしたときにはまるで性能が出ない。ところが何度もアクセスするとどんどんキャッシュの効果が生まれてきて、急速にSSD並みの性能になる、という傾向がはっきりわかる。また、StoreMIの効果があるのはReadであって、Bandiwdth/IOP共に改善されるが、Writeに関してはキャッシュされないため、SSDの性能そのままとなっている。Photo17にも"Read only algorithm ehnahces data integrity"とあるが、要するにSSDに障害が発生した場合でもデータ整合性を保つために、WriteBackは実装されていないのだと判断される。まぁこれはこれで一つの見識であろう。

○◆PCMark 8 v2.8.704(グラフ48〜49)

UL Benchmarks

https://benchmarks.ul.com/pcmark8

ではもう少し実際のアプリケーションに近い場合は? ということで、やや古いのだが久しぶりにPCMark 8を引っ張り出して、こちらのStorage Testを実施してみた。

グラフ48がOverall Scoreであるが、StoreMIは生のSSDには追いつかないにせよ、生のHDDよりは随分高速化されている。グラフ49は個々のテストの結果で、こちらは所要時間なので棒が短いほど高速となる。さて、殆どのケースでStoreMIはSSDに近い性能を出しており、比較的時間がかかるもの(例えばBattlefield 3とかPhotoshop heavyとか)でもそう悪くない事が見て取れる。

●Ryzen 3000 XTシリーズの考察

○考察

ということで色々テストを行ってきた結果をまとめてみると

(1) Ryzen 3000 XTシリーズは、少なくともこれで性能が大幅にあがるといった期待をするものではない。少なくとも既存の3000Xシリーズユーザーが買い替えるべき理由は無い。

(2) とはいえ定価はほぼ一緒であり、もし同じ値段で並んでいるのであれば3000XTシリーズを購入しても問題はない。もう純粋に価格だけで決めて差し支えないとは思う。ただし、Ryzen 7 3800XT/Ryzen 9 3900XTを購入する場合は、CPUクーラーも一緒に買う事をお忘れなく。

(3) そのRyzen 7 3800XT/Ryzen 9 3900XT用クーラーだが、AMD推奨の「280mm以上のラジエターを持つCPUクーラー」はやや大げさに感じる。少なくとも今回試した限りで言えば、120mmラジエターのクーラーで十分冷える。

(4) StoreMIは、確かに一度キャッシュに入れば十分高速であり、使い勝手も容易になった。書き込みは一切高速化されない、という点にさえ気を付ければ、割と良い選択肢に思える。

ところで今回新規にCPU+マザーボードを購入しようと考えているユーザーは、ちょっと注意してほしい。通常新しいCPUが出ると、マザーボードのBIOS Updateが必須である。ところが今回、このテストをした時点ではAMDからそうした話が一切なく、「既存のX570マザーでそのまま動くはず」という話であった。結論から言えば、必ずしもそうとは限らない。

実際筆者の所有しているTUF GAMING X570-PLUSの場合、「何故か」Ryzen 7 3800XTが「1回だけ」ブートしたものの、その後二度とブートしなくなった(POSTにすら行かなくなった)。しかも、「DIMMを2枚挿しているとブートしないが、1枚だけにするとブートする」という不可思議なおまけつきである。勿論Ryzen 3000XシリーズはDIMM 2枚で正常にブートする。動いたという話もあるので、メモリの相性がシビアなのかもしれない。

冒頭AMDからASRocK X570 Taichiを借用したと書いたのは、このトラブルによるものである。実際、X570 Taichiは最新BIOSはVersion 3.0にも関わらず、今回はVersion 1.8のまま動作したあたり、AMDの言う「既存のマザーでそのまま動く筈」という話も判らなくはない。ちなみにそのX570 Taichiもこういう妙な現象(Photo30)が出ているあたり、どこまでちゃんと動いているのかちょっと怪しかったりもするが。

勿論これはマザーボード各社がちゃんと対応してくれれば済む話であるが、7月7日の出荷直後は、このあたりがどこまできちんと網羅されているのかちょっと心許ない(X570だけならともかく、X470とかB450/B550あたりになると数も多いからだ)。購入の際は、確実に動くことが保証されている組み合わせにするように注意してほしい。

余談であるが、TUF GAMING X570-PLUSは7月1日付でリリースされたVersion 2407でRyzen 3000 XTシリーズへの対応が完了したようだ(筆者環境で検証)。もう少し早くこのBIOSが出ていれば...というのは製品の発売前にテストをすることになった筆者の繰り言だが。