「川相の2番」はもはや時代遅れ…プロ野球で2番バッターが犠牲バントをしなくなった根本原因

※本稿は、鳥越規央『統計学が見つけた野球の真理』(講談社ブルーバックス)の一部を再編集したものです。

■打線に分断ができるのは非合理的

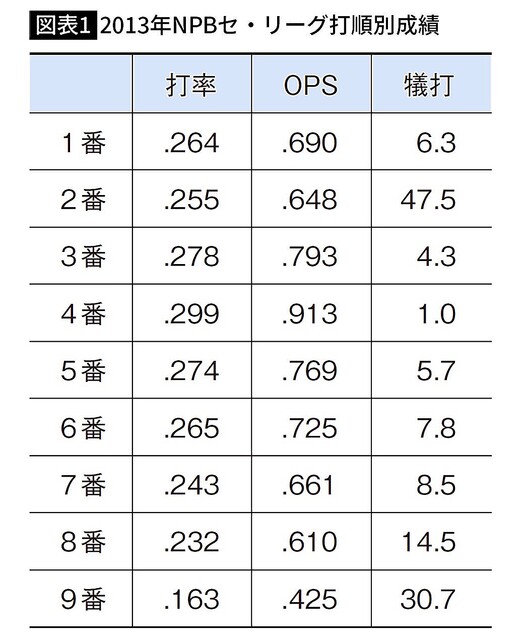

日本プロ野球の2013年の打順別成績を見ると、2番打者のOPS(注 出塁率と長打率を足し合わせた値)は、両リーグとも9人中7位であり、犠打数は9番打者よりも多い。

当時のプロ野球は1番打者が出塁したら2番打者が犠牲バントで送るのが戦術の主流であったことがわかる(図表1・2)。

だがセイバーメトリクスの考え方からすれば、この打順の組み方は非合理的といわざるを得ない。

犠打の有効性がどうこうというより、もっと深刻な要因からである。

2番打者の出塁率が低いために、打線に分断ができてしまっているのだ。

■川相は「バントだけ上手い選手」ではなかった

出塁率の高い選手を上位打線に連続で組むことで、得点効率がよくなる。これはシミュレーションで実証されている。

また、単純に、打順が多く回る打者の出塁率が低ければ、チーム全体の出塁率にも悪い影響を及ぼすのだ。

2番打者にバント技術に長けた選手を配置する戦術がある。1990年代に読売ジャイアンツが2番ショートにバントの達人・川相(かわい)昌弘(まさひろ)を起用して好成績を残したことにより、多くの球団で採用されるようになった。

ただ、川相は出塁でもチームに大きく貢献していた。彼は1990年にセ・リーグの年間犠打記録を更新しているが、その年の川相のOPSは.806で、チーム3位だ。

逆に、出塁率を度外視して、バント技術にだけ長けた選手を2番に置いても、さほどの得点増加には結びつかないのである。

■「2番の犠牲バント」は減っている

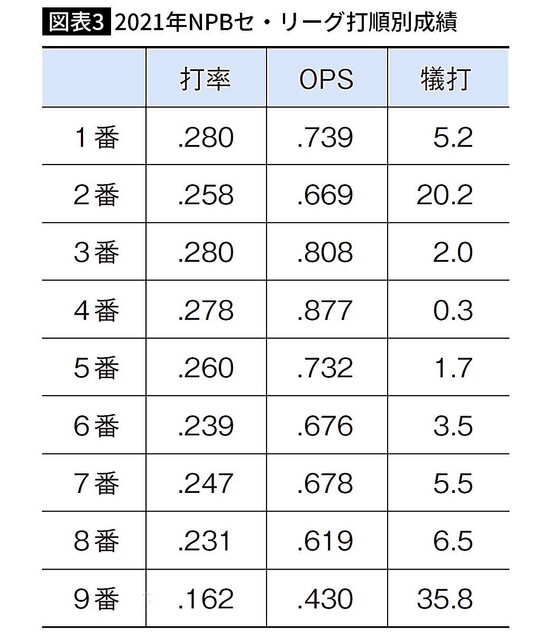

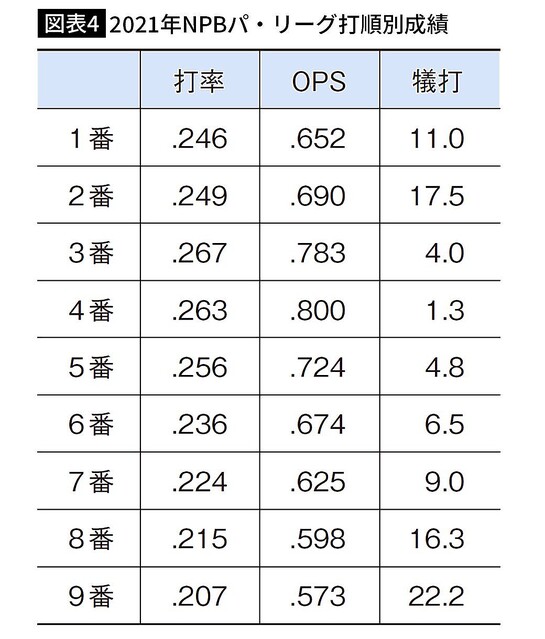

では、2021年の打順別成績を見てみよう(図表3・4)。

セ・リーグでは、2番打者のOPSが9人中の7番目であることは2013年と変わりはないが、犠打の数は半分以下に減っている。

パ・リーグでは2番打者のOPSが9人中4番目であり、犠打の数はセ・リーグよりも大きく減少している。

この10年ほどの間に、セイバーメトリクスの考えに沿って、2番打者に長打率の高い選手を配置するチームが少しずつ見受けられるようになってきた。

セ・リーグでは2015年に、2番・川端慎吾(首位打者、OPS.822)、3番・山田哲人(本塁打王、OPS1.026)、4番・畠山和洋(打点王、OPS.815)という打線を組んだ東京ヤクルトスワローズがリーグ優勝している。

また、2019年に、2番・坂本勇人(OPS.971)、3番・丸佳浩(OPS.883)、4番・岡本和真(OPS.828)という打線を組んだジャイアンツもリーグ優勝という結果を残した。

■「先頭打者を四球で出すな」は誤り

最近ではテレビの実況中継においても、セイバーメトリクスが編み出した指標が紹介される機会が増えてきた。

だが、野球を愛好する方々の中には、馴染みのないデータに対して抵抗を感じる向きも多いだろう。

また、長年のプレー経験から得た知見により「野球とはこういうものだ」「野球はこうあるべきだ」とおっしゃる方も少なくない。

たとえば「先頭打者を四球で出すな。四球で出すくらいなら打たれたほうがいい。四球の出塁はヒットの出塁よりも点が取られやすくなるからな」と投手に説く指導者に、心当たりはないだろうか。

実は日本プロ野球(NPB)のデータでは、概ね、先頭打者を四球で出塁させたときの失点確率(その回に失点する確率)と、シングルヒットで出塁させたときの失点確率は、どちらも約40%となっている。

平均失点も約0.8であり、統計学的に有意な差は見受けられない。

■「四球に対する嫌悪感」が増幅された

しかし、先の指導者や、同様のことを述べる解説者は、このようなデータをご存じないだろう。

そういった方々の脳裏には、先頭打者をヒットで出して失点した場面より、四球で出して失点した場面が色濃く焼きついているのに違いない。

ヒットを打たれるのは、捕手の配球や、守備陣の不備が原因の場合もあり、必ずしも投手だけの責任ではない、という考えもある。

それに対して、四球は投手本人がしっかりコントロールすれば防げるもの、という考えがある。

だから、よけいに四球に対する嫌悪感が増幅されるのだろう。

■「無死満塁は点が入りにくい」はウソ

プロ野球ファンの間では「無死満塁は逆に点が入りにくい」という言説がまことしやかに語られている。

しかし、2021シーズンの「状況別の得点期待値」を整理した図表5と、同じく2021シーズンの「状況別の得点確率」を整理した図表6を見ると、実際には無死満塁からの得点期待値は2.237点と、24種類の状況で最も高い。

さらには、得点確率も84.5%と、2番目に大きな確率である。

無死満塁は得点が入りやすい状況なのである。

「無死満塁で点が入りにくい」というのは、「人はポジティブなできごとや情報よりも、ネガティブなできごとや情報のほうに注意を向けやすく、またそれが記憶に残りやすい」という、心理学におけるネガティブバイアスの一種であろうと想像される。

応援するチームが無死満塁の状況になれば、大量得点のチャンスとばかり大きな期待をかける。

その期待が裏切られて無得点で終わってしまうと、その経験は無事に得点が入ったときよりも記憶に残りやすいのだろう。

データからは、そのようなことは84.5%の余事象の確率である15.5%しか起こらないにもかかわらず。

■「無死一塁の送りバント」は逆効果

「犠牲バント」の有効性も、「得点期待値」や「得点確率」の観点から評価することができる。

犠牲バントとは自身がアウトになることを前提に、走者を1つ進める戦法であるが、ビル・ジェームズは『Baseball Abstract』の中で、得点期待値を用いて犠牲バントの有効性について語っている。

結論は「無死一塁のランナーをバントで送って1死二塁にする戦術に、得点期待値を上げる効果はなし」というものである。

さきほどの図表5を用いてそのことを説明しよう。

「無死一塁」での得点期待値は0.790である。しかし、「1死二塁」では0.636と低くなっていることがわかる。

つまり、無死一塁を1死二塁にするための犠牲バントは、得点期待値を下げるという結果を引き起こすのだ。

では、得点確率という視点からはどうだろう。

図表6から、無死一塁の得点確率が39.7%であり、1死二塁の得点確率が37.1%であることがわかるので、得点確率の観点からみても、この犠牲バントは有効な作戦ではないと言える。

ただ、無死一二塁での得点確率と、1死二三塁での得点確率を比べると、58.3%から65.2%に上昇していることがわかる。

つまり、無死一二塁を1死二三塁にする犠牲バントは、得点確率を高めるということになる。

国際大会では、延長戦でタイブレーク制が導入されることが多くなった。

この際、イニング開始時にすでに無死一二塁という状況となっているので、犠牲バントを決めて1死二三塁にすれば、得点確率を上昇させることができる。

後攻で同点というシチュエーションでは、1点入れれば勝負が決まるため、こういった場面での犠牲バントはとても重要な作戦であると言えよう。

■犠牲バントよりヒッティングのほうが有効

このような議論の中でよく聞くのが、「まったくヒットが期待できないような打者にもバントをさせずに打たせるのが有効だというのか」という声である。

では、どの程度の打者であれば、犠牲バントのほうが有効になるのだろうか。

この問題は「犠牲バントの損益分岐点」と名づけられており、さまざまな計算がなされている。

ここでは、その簡単な求め方について説明しよう。

まず、無死一塁から犠牲バントという作戦を採用した場合の得点期待値を理論的に求めてみる。

無死一塁(犠牲バントをする前)の得点期待値 0.790

1死二塁(犠牲バントして成功)の得点期待値 0.636

1死一塁(犠牲バントして失敗)の得点期待値 0.461

また、2021年シーズンのNPBでの犠打成功率は83.6%であったことから、それぞれの場合の得点期待値を足し合わせて、

(0.636−0.790)×0.836+(0.461−0.790)×(1−0.836)

=−0.183

となる(なお、犠牲バント失敗での併殺はないものとして計算している)。

つまり、無死一塁からの犠牲バントによって得点期待値は0.183下がる。

無死一塁で犠牲バントをせずにヒッティングしたときの得点期待値がこれを下回ってしまう出塁率の打者であれば、打たせず犠牲バントさせたほうがよい、ということになる。

では、その出塁率とはいかほどだろうか。

ここでは、ヒットを打っても二塁打以上の長打にならないという想定で、無死一塁での併殺打率を8.9%として計算してみる。

無死一二塁(出塁成功)での得点期待値 1.307

2死走者なし(併殺打)での得点期待値 0.077

また、凡打の場合の塁状況は1死一塁と1死二塁の2通りとし、その比率は1:1であるとする。

出塁率をxとすると

(1.307−0.790)×x

+(0.636−0.790)×(1−0.089−x)×0.5

+(0.461−0.790)×(1−0.089−x)×0.5

+(0.077−0.790)×0.083

<−0.183

という不等式ができる。これを満たすようなxを求めると、

x<0.127

となる。

したがって犠牲バントの損益分岐点は、ざっくり出塁率1割2分7厘ということになる。

2021年のNPBにおいて50打席以上の打者でこれを下回った者は、3名しかいない。

しかも、そのうち2名は投手である。

よって無死一塁という状況ではヒッティングのほうが、得点期待値を上昇させるという意味においては採るべき戦術である。

----------

鳥越 規央(とりごえ・のりお)

統計学者・江戸川大学客員教授

1969年、大分県生まれ。1992年、筑波大学(第一学群自然学類数学主専攻)卒業。1997年、筑波大学大学院数学研究科修了。博士(理学)。同年、東海大学理学部に赴任。2007年、スタンフォード大学客員研究員として一年間の研究留学。2017年より現職。日本統計学会、アメリカ野球学会などに所属。JAPAN MENSA会員。著書に『スポーツを10倍楽しむ統計学』(化学同人)、『世の中は奇跡であふれている』(WAVE出版)など。共著書に『勝てる野球の統計学 セイバーメトリクス』(データスタジアム野球事業部との共著/岩波科学ライブラリー)、『プロ野球のセオリー』(仁志敏久氏との共著/KKベストセラーズ)など。

----------

(統計学者・江戸川大学客員教授 鳥越 規央)