側道からの合流、合図はどっち? 警察庁に聞く、ふたつのケースを見分けるポイント

一般道でクルマの方向指示器をどちらに出すべきか迷いやすい場面のひとつが、幹線道路の側道から本線部分への合流です。道路の構造上ふたつのケースがありますが、どのように判断すればよいのでしょうか。

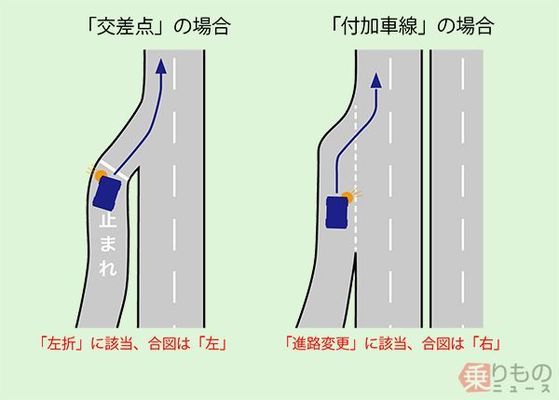

似ているが異なる、合流地点の「交差点」と「付加車線」

一般道において、幹線道路などの側道から本線部分に合流する場所では、右と左、どちらの方向指示器を上げればいいのでしょうか。ここで言う側道とは、幹線道路や陸橋などに沿って設けられている、一方通行の道路のことです。そして実はこの場合、右と左のいずれのケースも考えられます。

側道から幹線道路に合流する場所は、交差点のケース(上)と、付加車線のケース(下)がある。写真はイメージ(佐藤 勝撮影)。

というのも、その側道が本線に合流する場所は、形状によって「交差点」に分類されるケースと、合流の助走を行うための「付加車線」に分類されるケースがあるからです。

当然ながら、クルマが出すべき合図の方向は道路交通法とそれに基づいて規定された道路交通法施行令によって決められており、その場所が「交差点」なのか「付加車線」なのかが見分けられれば、どちらに合図を出すべきかが分かります。

警察庁に聞いたところ、「交差点」のケースでは「車両が左に曲がることとなりますので、『左折』に該当し、左側の方向指示器を出さなければなりません」といい、「付加車線」のケースでは「いったん付加車線に進入して右側の本線と並行して走ったうえで、『進路変更』の形で本線に乗り移ることとなりますので、右側の方向指示器を出さなければなりません」と話します。

では、「交差点」と「付加車線」を見分けるポイントはどこにあるのでしょうか。

「交差点」と「付加車線」を見分けるには?

警察庁の担当者によると、「交差点」は道路交通法で「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路の交わる部分をいう」と規定されており、側道と本線が交わる場所も「交差点」になるといいます。

一方、一般道における「付加車線」については、「往復分離がなされた自動車専用道路の進入部や合流部、一方通行となっている一般道の側道と本線部分の合流部などに見られるもので、その付加車線がすりつけの形で本線車道部に接合するものです」(警察庁 広報担当)と話します。

警察庁担当者の話をまとめると、2本以上の道路が交わる場所は基本的に「交差点」で、側道から「左折」の形で接続先の道路に入るため「左」の合図を出しますが、接続先の道路にすりつける形の「付加車線」になっている場合は、「進路変更」で右側に車線変更する形になるので「右」に合図を出す、という形で判断ができます。

ただし、「交差点」のケースについては「交差点か否かによって合図の方向が決まるのではなく、法律で定めている合図の方法に従う必要があります」(警察庁 広報担当)といいます。つまり、交通ルール上はあくまで「交差点で左折する場合、合図は左」であって、「側道からの合流で、交差点なら合図は左」と理解してはいけないということです。

また警察庁によると、高速道路上で「付加車線」にあたる場所は道路交通法で「加速車線」と明確に規定されていますが、一般道の「付加車線」について法律で決められた名称はないとのことです。

【図】2種類の合流地点、正しい合図の方向は

側道から本線に接続する「交差点」「付加車線」それぞれのケースにおける、正しい合図の方向(乗りものニュース編集部にて作成)。