13歳と15歳の日本人が見たフィリピンの現実

「友情のレポーター」としてフィリピンを訪れた山邊鈴さんと、胗田峰雄さん〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

さまざまな社会問題と向き合うNPOやNGOなど、公益事業者の現場に焦点を当てた専門メディア「GARDEN」と「東洋経済オンライン」がコラボ。日々のニュースに埋もれてしまいがちな国内外の多様な問題を掘り起こし、草の根的に支援策を実行し続ける公益事業者たちの活動から、社会を前進させるアイデアを探っていく。

”友達”を通して等身大で見つめたフィリピンの現状

アジアの中で非常に困難な環境に置かれている子どもたちの特に教育支援を続けている「認定NPO法人国境なき子どもたち(KnK)」が1995年から続けている取り組み、「友情のレポーター」。11歳から16歳(2017年は例外的に17歳まで募集)までの日本に暮らす子どもたちの中から毎年2人をアジアの国に派遣し、世界の子どもの現状を学び伝える取り組みです。「共に成長するために」を理念に掲げるこの取り組みの目的は、レポーターと現地の子どもたちが取材を通して心を通わせ、共に困難を乗り越えて成長していくこと。

本記事はGARDEN Journalism(運営会社:株式会社GARDEN)の提供記事です

2018年2月17日、2017年に61人目、62人目の「友情のレポーター」としてフィリピンを訪れた山邊鈴さん(やまべりん/中学3年生)と胗田峰雄さん(やなぎだねお/中学1年生)が、都内で取材報告会を開きました。今回の取材では、2003年にご自身も「友情のレポーター」としてカンボジアを取材した経験のあるフォトジャーナリストの安田菜津紀さんも同行され、取材のイロハや、相手と心を通わせる方法を直接学んだ2人のレポーター。初めて訪れた発展途上国で貧困などが理由で困難な状況下で暮らす子どもたちに出会い、ショックを受け胸を詰まらせながらも、一次情報を自分たちの力で持ち帰った2人。報告会でも等身大で言葉を紡ぎ、真剣に自分たちが出会ったフィリピンの友達のことを教えてくれました。

今回の特集記事では、山邊さんと胗田さんが「フィリピンの友達に教えてもらった、本当に大切なこと」をテーマに開催した報告会について報告します。

報告会の様子(写真:GARDEN編集部)

GARDEN Journalismで以前掲載した「友情のレポーター」の取り組みについての動画と記事もこちらからご覧ください。

山邊鈴さん(以下、山邊):みなさん、こんにちは。長崎県立諫早高校付属中学校3年の山邊鈴(やまべりん)です。私は長崎県諫早市という日本の西の端で生まれ育ちました。

山邊鈴さん(写真:GARDEN編集部)

私は小学生の頃から国連で働きたいという夢を持っていて、中学2年生の時には国連欧州本部を訪問させていただきました。しかし、国際ボランティアをされている栗山さやかさん(アフリカのモザンビーク共和国にてNPO「アシャンテママ」 を立ち上げ現地の子どもたちのために活動を続けている)の本を読んで、アフリカの施設で何の医療も受けられずにただ死を待つしかない人たちの状況にショックを受け、「私は本当に人を助けたいのか」「本当に国際協力をしたいのか」「ただ国連のかっこいい部分だけにしか目を向けられていないのか」と、自分自身に問うようになりました。そこで、「実際に途上国に行ってみれば何かつかめるものがあるかもしれない」、そう思い「友情のレポーター」に応募しました。

胗田峰雄さん(以下、胗田):こんにちは。僕は千葉県袖ケ浦市に暮らす蔵波中学校1年の胗田峰雄(やなぎだねお)と言います。僕の生まれはフランスで、5歳までフランスで過ごしました。

胗田峰雄さん(写真:GARDEN編集部)

なぜ僕が「友情のレポーター」に応募したのかというと、鈴さんの将来の夢のような明確な目的があったわけではなく、ただ小さい頃から「海外に行っていろいろなことを見たり聞いたりしてみたい」と思っていて、母に相談をしたんです。すると母は、いろいろと調べてくれて僕に提案してくれたのが、この国境なき子どもたち(KnK)の「友情のレポーター」でした。僕はその時ストリートチルドレンというものがどういうものなのかまったく知らなかったので、本やインターネットで調べてみました。今僕がこうして暮らしている日本の外で、路上で貧しい生活をしなければならない子どもたちがいることがわかり、とても驚きました。そして僕は、「本やテレビで見るよりも、もっと広い世界を自分の目で実際に見てみたい」、そう思って「友情のレポーター」に応募しました。

ビル群とスラム街で実感した経済格差

山邊:ではこれから、私たちが9日間フィリピンに滞在し、何を学び何を感じたのか、「フィリピンの友達に教えてもらった、本当に大切なこと」をテーマにお話ししていきたいと思います。

胗田:まず、僕たちが行ったフィリピンについて簡単に説明したいと思います。羽田空港から約4時間ほどでフィリピンに到着することができました。街が発展し、車を持っている家庭が増えたのですが、道が整備されていないので交通渋滞が起きやすくなってしまっています。僕たちも取材の移動時間にかなりの時間を要しました。

山邊:一見豊かに見えるフィリピンですが、やはり「経済格差」は課題です。貧困層の人々は環境が整備されていないスラム街と呼ばれる地域で暮らし、食べるものもままならないという人もいます。私がフィリピンに着いていちばん驚いたことは、空港の周りの街が発展している様子です。たくさんのビルが立ち並んでいて、「まるでニューヨークだな」と思ったくらいです。「本当にこの街に貧しい子どもたちが住んでいるのかな」という気持ちが湧いてきました。

私はバスに乗ってホテルまでの移動中、1人だけそわそわしていました。「ストリートチルドレンの子どもたちが実際に目の前に現れたらどうすればいいんだろう」、と妙に身構えてしまっていたからです。「今まで本やインターネットで見てきた子どもたちが実際に目の前に現れるかもしれない」、そう思うとなんだか落ち着きませんでした。

その時、高速道路の真ん中のカラーコーンが固まって置いてある場所に、小さな女の子が3人いるのを見つけました。ひっきりなしにクラクションが鳴り車がビュンビュン走る中、薄汚れた小さな3人が身を寄せ合っていました。その後コンビニエンスストアに行った時にもストリートチルドレンに出会いました。彼らを尻目に店内に入る時、私は心の中で何度も「ごめんね、ごめんね」と言いました。

すると、なんと彼らは、ガラスの壁に張り付いて手を振ってきたのです。私が恐る恐る手を振り返すと、もっとうれしそうに手を振ってきました。しかもその表情は、私が今まで見た中で一番キラキラと輝いた本当にすてきな笑顔でした。そのやせた体と破れた服の悲惨さと、その笑顔の明るさがアンバランスすぎて、なんだか泣きそうになってしまいました。そこで、安田菜津紀さんと一緒にその子たちにインタビューをしてみることにしたのです。「どこに住んでいるの? 名前はなんと言うの?」そんな簡単な質問ばかりでしたが、彼らはすごくうれしそうに答えてくれました。初日は子どもたちの現状を初めて目の当たりにしたことにより、ただただショックを受け続けた1日でした。

ストリートチルドレンは、なぜ路上に出るのか

胗田:2日目、僕たちはストリートチルドレンが暮らしている路上へ向かいました。とてもにぎわっている大通りから少し曲がったところで、たくさんのストリートチルドレンが暮らしていました。初めの印象は、「何か独特な臭いがするなあ」という感じでした。僕は気になってスタッフに何のにおいか聞くと、シンナーのにおいだとわかりました。子どもたちを見てみるとみんなビニール袋を隠し持っていました。そのビニール袋の中には接着剤のようなものを染み込ませた布が入っていました。

かわらしい袋でシンナーを吸っている子もいて…〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

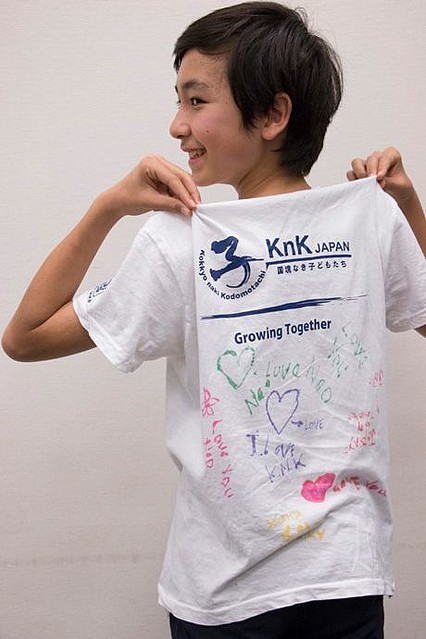

服にみんなの名前を書いてもらって仲良くなることができました(写真:GARDEN編集部)

胗田:キティちゃんのようなかわらしい袋でシンナーを吸っている子もいて、それを見るとなんだか胸の奥がムズムズするような感覚になりました。どの子も笑顔が絶えず優しい子どもたちなのに、なぜシンナーを吸わないと空腹が消えない現状を背負わなくてはならないのでしょうか。そして、なぜ貧困でなくてはならないのでしょうか。僕はそんなストリートチルドレンとの壁を感じていたのですが、服にみんなの名前を書いてもらうという僕のアイデアを通して仲良くなることができました。

山邊:そのようにみんなで遊んでいる時、チャリンという小銭が落ちる音がしました。「何だろう」と私が思ったその時、今まで笑顔だった子どもたちがさっと目の色を変えて必死の形相でその音のほうへ走って行きました。峰雄くんが「リュックを背負わずに前に抱えるように」と指示されたことからもわかるように、子どもたちはつねに何かに飢えていて、私たちも何か盗まれる危険性があるということは明らかでした。

「路上のみんなとは信頼し合える友達にはなれないのかな」、そう思ったその時です。私の袖をある男の子が引っ張ってくれていました。私は虫除けを落としてしまっていたようで、それを拾ってくれていたのです。「ありがとう」という私の言葉にとてもうれしそうにしている彼のボロボロの歯を見ていると、「世界の格差」というものが悲しくなりました。

私は実際にフィリピンを訪れるまで「ストリートチルドレンの子どもたちはみんな暗い表情をしていて凶暴に違いない」と思っていました。しかし、どの子どもたちも本当にすてきな笑顔をしていました。このことから、私たちと同じ地球に住む、同じ感情を持った、同じ人間の子どもたちがこのような理不尽な貧困の状況に置かれているということをたくさんの人に伝えたいなと思いました。

路上で暮らすという選択肢が生まれる理由

胗田:そして、僕たちは近くにいたジョパイちゃんという女の子に取材をすることにしました。僕は取材をする前、「ストリートチルドレンの子たちはおカネがなくて路上に出ているのかな」と思っていました。しかし、ジョパイちゃんから「お父さんが亡くなってしまい、その悲しさから学校を辞めて1日中路上にいることを決めた」と聞いてとても驚きました。

僕たちには路上で暮らすという選択肢はありますか? 僕にはその選択肢はありません。ぜひ皆さんにも、その選択肢が簡単に生まれてしまう現状を知ってもらいたいです。ジョパイちゃんは「もしお父さんに会えたら何がしたいですか」という質問に、「ぎゅっと抱きしめたい」と答え、「あなたにとって家族とは何ですか」という質問には、「宝物」と答えていました。僕はその答えから、路上で暮らしていて家族に会えなくてもいちばん大切なのは家族だというところに、家族への愛を感じました。

山邊:ジョパイのお父さんとお母さんも、ストリートチルドレンとして国境なき子どもたち(KnK)の支援を受けていたそうです。ジョパイのお母さんは10代前半でジョパイを産んだと言います。それなら、ジョパイも後数年もしたら赤ちゃんを産むのかもしれません。そして、自分がそうさせられてきたように、その子どもにも物乞いをさせるのかもしれません。このようにしてストリートチルドレンの負の連鎖はずっと続いていきます。私は最終日にもジョパイの元を訪れました。その時ジョパイはゲームセンターのような集会場で家族とテレビに夢中になっていました。その場所では、3円でYouTubeが5分見られるという仕組みが取られているのです。私はその時、「そのおカネは食べ物なんかに使ったほうがいいのでは」と思いました。しかし、強盗に遭う可能性があるのでおカネを貯めるということはできないのです。

山邊:次に私は、ジョパイと(ジョパイと出会った時に同じ路上にいた)アダムの2人に物乞いの様子を見せてもらいました。40人の大人に手を出して、恵んでくれたのはたった2人。大人の中には「シッシッ」と犬を追い払うような仕草をして、まるでこの2人を野良犬のように扱い、目すら合わせず歩き去っていく人もいました。しかし2人は慣れているといった様子で、少しも悲しそうな表情はしませんでした。私はその姿を見てとても悲しくなると同時に、これは「世界の無関心」という問題にも似ているなと感じました。子どもたちに無関心でいること、目を背けていること、これはこの大人たちと同じことをしているのではないかと私は思いました。

ストリートチルドレンの負の連鎖はずっと続いていきます(写真:GARDEN編集部)

その後、アダムのお家にもお邪魔しました。家までの階段は歩くたびにギシギシとしなり、ビクビクしながら上りました。するとそこには見たこともない風景が広がっていました。家の面積はわずか1畳ほど。しかもその床すべてが汚れた洋服で覆われています。真昼のはずなのに、部屋の中は真っ暗。天井は座った状態でも触れそうなほど低く、とても立てるような状態ではありません。トイレやお風呂なんて、もちろんありません。

するとアダムはどこからかスマートフォンを取り出し、コンプリートしたというゲームの画面を見せてくれました。そこで私は思わず、「そのスマホどこで買ったの?」と言いました。すると彼は、「あ、これは友達のお母さんがくれたんだ」と答えました。「通信費はどうしているんだろう」などさまざまな疑問はありましたが、怖くなって聞くのをやめておきました。

私がアダムに「宝物はなに?」と聞くと、「教育だよ」と彼は答えました。今のアダムは勉強に専念できる状態ではありません。路上には友達もいて、自由もあって、幸せにできる薬(シンナー)もあって、物乞いをすればおカネだってあります。家なんかよりずっと広いです。あの窮屈な家で勉強するか、それとも路上に出るか、皆さんならどのような選択をしますか? 今アダムはこのような選択を迫られているのです。「それに比べて私は、今勉強に集中できる環境にある。それならば必死に勉強してこの子たちが勉強できる環境をつくれるようになりたい」、そう決心しました。

「宝物はなに?」と聞くと、「教育だよ」と彼は答えました〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

罪もなく収容された子どもたち

胗田:僕たちは「青少年鑑別所」も訪れました。「青少年鑑別所」とは、さまざまな法を犯した15歳から18歳までの子どもたちが更生プログラムを行う場所です。しかし、法律には鑑別所とは書いておらず、「希望の家」というもっと環境の良い場所だと書かれています。しかし実際には「希望の家」を作る予算はなく、「鑑別所」というひどい環境に子どもたちが収容されてしまっています。さらに、年齢が15歳以下の子や、法を犯していない子も一緒に収容されてしまっている、何が何だかわからない状況になっています。

胗田:僕が「鑑別所」に入って初めに感じたのは、そのひどいにおいでした。汗を大量に吸い込んだタオルや服が干してあり、衛生的にもあまり管理されていないことがわかりました。みんな初めは僕たちのことを「誰だ、この人は?」みたいな鋭い目付きで見ていました。でも僕は緊張しきって逆に笑顔であいさつをしました。するとみんなの強張った顔はすぐに消え、僕はとても安心しました。その後みんなが積極的に話しかけてくれて、「この子たちが本当に悪いことをして入ってきた」とは思えないほど元気でした。そして実際には悪いことをしなくとも「鑑別所」に入れられている実態を、取材インタビューを通して知ることになりました。

「鑑別所」に入って初めに感じたのは、そのひどいにおいでした〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

山邊:インタビューする相手の女の子が私の目の前に来た時、私は少し動揺してしまいました。13歳だというその女の子の目は、子どもの目ではなかったからです。「何か暗いものを背負っている」、そんな感じがしました。

「鑑別所」の状況などについていくつか質問した後、「なぜ収容されてしまったの?」と尋ねました。すると、彼女の顔にあった張り詰めたものが一気に弾けて、彼女は顔を曲げて大粒の涙を流して泣き始めました。そして首を横に振りました。慌てて質問を変えましたが、その涙は止まることがありませんでした。「彼女の過去には思い出すだけで心がはちきれそうになるほどつらい何かがあったんだ。そして私のこの言葉が彼女の心の傷をえぐってしまったんだ」、そう思うと何も考えられませんでした。

地域社会から隔離するため保護された少女

山邊:後から聞いた話によると、この小さな女の子は性犯罪の被害に巻き込まれ、地域社会から隔離するため保護されたそうです。しかし、彼女は被害者であるにもかかわらず、保護されたのは犯罪者が収容されるはずの「鑑別所」だったのです。「魂の殺人」と言われている性犯罪の被害に遭って、こんなに窮屈な「鑑別所」に押し込められていたなんて、きっと本当に怖かっただろうなと思います。しかも鑑別所の職員は彼女が収容されている理由を完全には把握しておらず、私のインタビューをきっかけに、6人の無実の子どもたちが適切な施設に送られることになりました。

しかしこの話は、「めでたしめでたし」では終わりません。彼女たちがこの鑑別所で受けた心の傷は、一生残り続けることになるからです。70人の子どもたちに対し、ソーシャルワーカーはたったの1人。人手不足の問題も子どもたちを追い込んでいます。これ以上、手違いでつらい環境に置かれる子どもたちが出ないように、子どもたちが子どもらしい時間を過ごすことができるように、私たちはもっと貧しい子どもたちに寄り添わなければならないなと強く感じました。

実際には悪いことをしなくとも「鑑別所」に入れられている実態があった〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

胗田:国境なき子どもたち(KnK)の運営する「若者の家」を訪問しました。「若者の家」とは、いろいろな事情で家族と暮らせなくなった身寄りのない子どもたちが保護され暮らす、まさに「家」のような所です。「若者の家」では勉強することができ、学校にも行け、ご飯もしっかり食べることができ、生活の心配がいりません。僕が訪ねた時は、みんなとても明るくすてきな笑顔で迎えてくれて、もともとは路上で暮らしていたとは思えませんでした。言葉が通じなくても、ジェスチャーで笑顔で会話することができました。

「ストリートチルドレンに必要なのは愛情」

胗田:僕が「若者の家」の取材で印象に残った子がいます。ミコという12歳の男の子です。お父さんがお酒を飲んでお母さんが怒ってばかりで仲が悪く、家にいるのが嫌になり8歳で路上生活を始め、9歳で若者の家に保護されました。ミコは「お父さんとお母さんが仲直りしたとしても僕はここで暮らしたい。僕は家族の愛よりも、ここでの友達との愛のほうが大切だ」と話していました。僕は「家族というものは絶対に愛情をくれるものだ」と思っていたし、ここまで出会った子たちも「家族が大事」だと言っていたけど、ミコのようにそうじゃない子がいて戸惑ってしまいました。でもミコは元気あふれる笑顔で誰とでも友達になれる、とてもすてきな子でした。

また、元ギャングのメンバーで「若者の家」に保護された後、現在国境なき子どもたち(KnK)スタッフになっているジュンジュンさんにインタビューしました。僕は4日目にインフルエンザにかかり入院をすることになってしまったのですが、ジュンジュンさんが僕の病室まで来てくれたので、僕はベッドに寝たまま取材をしました。

「自分の過去に後悔していない」と語るジュンジュンさん〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

ジュンジュンさんの家族は闇の組織で働いていて、ジュンジュンさんのお父さんもその1人でした。しかし、何かが原因で誰かに28発撃たれて死んでしまったそうです。ジュンジュンさんのお母さんは、お父さんが亡くなってから違う男の人と付き合い、その人がジュンジュンさんやほかの兄弟に対して激しく暴力を振るったそうです。

胗田:暴力を振るわれていたジュンジュンさんは、「お父さんが負けたのだったら僕が強くなる」という湧き上がる強い思いから、「路上で暮らそう」と思ったそうです。しかし、そのような家族でもジュンジュンさんは大好きだったそうです。路上ではギャングとして物を盗んだり、ナイフで脅しておカネを取ったりしていたそうです。僕が「怖くはありませんでしたか?」と聞くと、ジュンジュンさんは「憎しみが大きくて怖くはなかった」と言っていました。

ジュンジュンさんが国境なき子どもたち(KnK)に保護されたのは18歳の頃で、アグネスというスタッフに路上で会ったのがきっかけです。アグネスは、「子どもを死刑にしてもいいという法律ができてしまうことに反対するデモを起こそう」と子どもたちに話を聞いて回っていたそうです。なぜ子どもたちを死刑にするのかというと、お金持ちが人身売買で子どもを買い、子どもを使った犯罪を犯すようになったことに警察が気づき、幼い子どもでも死刑にすると言うようになったからです。

路上で生活をしていなかったら今の自分もいない

胗田:僕はそんな法律がフィリピンにある事に驚きました。「自分の過去に後悔していませんか」という質問には、「後悔していない。路上で生活をしていなかったらアグネスにも出会えなかったし、今の自分もいない」と答えていました。「一つひとつの出会いが人生を変えてくれる。しかしそれが悪い方向に転がってしまうこともある。それでも悪いことをそのままにするのではなく、輝く未来への光を見分けてチャンスを自分のものにするということが大切なのかな」と僕は思いました。

「路上での生活を思い出してつらいことはありませんか?」という質問には、「特に特別なことはない。なぜなら仲間もそのようなことを経験しているから。必要なことだ。」と答えていました。「日本の子どもたちに一言ありますか?」と聞くと、「ストリートチルドレンに必要なのは愛情だということに気付いて」と言っていました。今子どもたちに必要なのはおカネではなく、「家族のような関係の人から愛情をもらうこと」だそうです。家族からの愛情は僕にとっては普通のことなのに、それがここでは欠けているということに呆然としました。ジュンジュンさんは「ストリートチルドレンは悪い子たちと決めつけているけど、同じ子どもだよ」と言っていました。

スラム街に住んでいる、笑顔がすてきな女の子〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

山邊:私は「若者の家」で出会い仲良くなったクリスティーナという女の子についてお話しします。「ティナ」と呼ばれているこの女の子は、スラム街に住んでいる、笑顔がすてきで、おしゃれが好きで、とても魅力的な女の子です。一緒にプールで仲良く遊んでいましたが、しばらくするとティナがどこかへ行ってしまいました。

仲良く遊んでいたのだけれど…〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

山邊:あたりを見渡すと、今にも泣きそうな顔をしたティナがこちらをにらんでいます。そして目が合ったかと思うと急にそっぽを向いて柵に腰かけてしまいました。慌ててそばに行っても一切目を合わせてくれません。「大丈夫?」そう問いかけても、何も答えてはくれません。この前日も同じようなことがあったので、私はとにかくティナの隣にいることを選びました。葉っぱをハートの形にちぎってティナに渡しました。彼女はそれを黙って受け取りました。

スラム街に暮らす友達が教えてくれた「本当の豊かさ」

山邊:1時間ほど経ってもそのままだった彼女のことが気になり、私は安田菜津紀さんにティナの様子を伝えました。すると菜津紀さんはこう答えたのです。「彼女はゴミ山のあるスラム街パヤタスの子でしょ。そこの子はパヤタスから出たことがないことも多いんだ。だから、楽しい時間が続くということに対して『怖い』という感情を持ってしまっているのかもね。それと、これまでたくさんのNGO、NPOの人たちと出会って別れてを繰り返してきたから、この友情もいつかは終わっちゃうんだと思って悲しくなっているのかもね」。私はこれを聞いて、本当に悲しい気持ちになりました。「こんなにすてきなティナは、この時間を純粋に楽しむ時間すら持っていないの?」、そう思うと涙が止まりませんでした。

帰り際にティナがくれたネックレス(写真:GARDEN編集部)

しばらくして彼女が私のところへやってきました。そして、「鈴お姉ちゃんと友達になれてうれしかった。さっきはごめんね。また泳ごう」と言って、私が渡したのと色違いのハートの葉っぱをくれました。そして帰り際には、「彼女の宝物だ」と言っていたネックレスをくれました。私はこれをティナとの友情の証しとして、一生大切にしていこうと思っています。

翌日私は、パヤタスの街に向かいました。そこにはティナのお家があるのです。パヤタスの街について窓を開けた瞬間、思わず鼻を覆いたくなるほどの生ゴミが腐ったにおいが漂ってきました。「ゴミ山まではまだ距離があるはずなのに」と私が戸惑っていると、窓の外に薄汚れた水で洗濯をしている子どもを見つけました。ここに住む人たちにとっては洋服や家からこのにおいがするのは当たり前のことなのです。

山邊:においによる健康被害や嗅覚のマヒなども深刻だと聞きました。パヤタスに住む人の多くは、ゴミ山からアルミなどの使えるものを拾って生計を立てています。彼らにとってここは「宝の山」なのです。しかしこの「宝の山」で働くことは、危険と隣り合わせでもあります。

ゴミ山という収入源がなくては暮らしていけない現実

山邊:2000年7月10日、高さ約30メートル、幅約100メートルに渡ってこのゴミの山は崩れ落ち、周辺に住む多くの人の命を奪いました。234人の方が亡くなったと発表されていますが、実際には800名以上の方が犠牲になったと言われています。普段のゴミ拾いでも危険は多く、国境なき子どもたち(KnK)で支援を受けている子の兄弟も、ここでトラクターに巻き込まれて亡くなったそうです。そんなパヤタスのゴミ山が今年中に封鎖されることが決まり、大きな反対運動が起こっています。どんな危険があろうとこのゴミ山の収入源がなくては暮らしていけない、そんな現実がありました。

ここに住む人たちにとっては洋服や家からこのにおいがするのは当たり前のこと〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

山邊:そしていざ、ティナの家に行きました。迎えにきてくれたティナと、日差しが照りつける中、日傘を刺しながら手をつないで歩きます。しかし、到着した家の中は窓がないので薄暗く、まるで夜のようでした。裸足で中に入るとひやっとした感覚があり、見ると床が汚水で汚れていました。台所にはゴキブリが5匹ほど列を成しており、全体的にあまり清潔ではないという印象を受けました。「食べ物に困ることも多い」とティナは言っており、「あんなにおしゃれなティナがこんな暮らしをしているだなんて」と、とても驚きました。

いつもは兄弟3人で寝ているというスペース〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

家族の人数を聞くと、なんと12人家族だそうです。しかしティナの家はそんな人数がとても住める広さではないように見えます。そこで、「いつもどうやって寝ているの?」と尋ねると、「お母さんとお父さんがベッドで寝て、私たちは床で寝ているの」と答えてくれました。そこで実際に寝てみる事にしました。私たちが寝そべっているこのスペースに、いつもは兄弟3人で寝ているそうです。

「楽しそうだけど窮屈すぎて私にはちょっと耐えられないかな」と思った時、「Mother」「Father」「Family」などティナの妹たちによる落書きが壁一面にあるのを見つけました。私は彼女の笑顔がすてきな理由が少しだけわかったような気がしました。

大人数で課題もあるけれど、あったかい家族。それこそが明るい彼女をつくっているのかもしれません。

山邊:私は「貧しさ」を学ぶつもりでこの家を訪問しました。しかし逆に教えられたのは「本当の豊かさ」だったような気がしています。お別れの時、私は「ティナは自分の街が好き?」と問いかけました。するとティナは笑ってこう答えました。「うん、だって私は幸せだから」。

ストリートチルドレンも「同じ子ども」

胗田:「自分の知らない世界をこの目で実際に見てみたい」と思い応募し過ごした夏休みの9日間のフィリピン。目をそらしたくなる子どもたちの現実を、ただ目の当たりにしただけだったような気もします。しかも、「入院してしまったことでできなかったことや出会うことができなかった人もたくさんいるのではないか」と思うと残念な気持ちもあります。しかしフィリピンで出会った仲間を通して、フィリピンはもう遠い国ではなく、「僕のかけがえのない友達のいる国」、そして「これからも一生かかわる友達のいる国」になりました。

インタビューをした中でいちばん印象に残ったのは、ジュンジュンさんが「ストリートチルドレンはいつも悪いと決めつけているけど、同じ子どもだよ」と言ったことです。

同じ子ども。僕も、そして出会った子どももみんな、「同じ子ども」です。子どもが子どもらしく暮らせて、遊べて、勉強できて、そして愛情を受けられる。世界中の子どもたちみんなが持っている権利です。そんな暮らしのできる環境が子どもたちには必要なのです。

ジュンジュンさんの夢は、「ストリートチルドレンをゼロにすること」です。不可能な問題でも、小さな活動でも、続けていくことによって現状を変えていく。僕も大したことはできないけれど、フィリピンを通じて感じたことや思うことを、さまざまな場所で少しずつでも伝えていきたいなと思っています。

この小さな働きかけで世界が少しずつでも変わっていけばいいなと思います。中学1年生という僕にこの貴重な経験を与えてくれた国境なき子どもたち(KnK)にとても感謝しています。ここだけではない、もっと広い世界を僕たち子どもが実際に知るということは、僕たちが大人になるうえでとても大事なことだと思います。この旅の経験は、僕の一生を支え、影響を与え続けてくれるすばらしい宝物になりました。

フィリピンはもう遠い国ではなくなった〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

山邊:私は「将来の夢を明確にしたい」、そういう思いを持ってフィリピンに赴きました。しかし、国境なき子どもたち(KnK)の「友情のレポーター」の活動を通して、逆にその将来の夢というのが不明確になってしまった部分があるのではないかと思っています。というのも、たくさんのすばらしい方々との出会いを通して色んな気づきがあったからです。

まず、国境なき子どもたち(KnK)のみなさん。「苦しんでいる子どもたちを笑顔にしたい」、その一心でお仕事に取り組まれていました。ヒーローになろうとするのではなくただ相手の幸せだけを考えて行動する、そのNPOとしての姿勢は、私の働くことに対する概念を大きく変えてくださいました。

また、フィリピンで仲良くなった私の大好きな友達。どんな状況にあっても生き抜こうとするその力強さ、そしてどんな状況にあっても見せてくれるその笑顔。「経済的な豊かさ=幸せ」ではないと気付かせてくれました。「将来何になりたい」という具体的なことを決めることは、私にはまだできませんでしたが、1つだけ将来に対して決めたことがあります。それは、「一番初めにストリートチルドレンの子どもたちを見て感じた胸が締め付けられるようなこの感覚を、ずっとずっと大人になっても忘れないようにしたい」ということです。

誰かの支えになれるような大人になりたい

山邊:ストリートチルドレンがこの世の中に存在しているということ、貧しい人が存在していることを当たり前だと思うようになってしまったら、この世界はこれ以上進歩しないと思います。あんなに才能のある、あんなにすてきな子どもたちが、こんなに理不尽な環境に置かれている。このことは絶対におかしい。このような新鮮な気持ちを持ち続け、誰かの支えになれるような大人になりたいなと強く決心しました。本当にありがとうございました。

「経済的な豊かさ=幸せ」ではないと気付かせてくれた友達〈写真:©️国境なき子どもたち(KnK)〉

GARDEN Journalismの関連記事

「武器を取って戦うこと以外の問題解決方法があるんだ」 JVCアフガニスタン人スタッフが挑む平和構築

フォトジャーナリスト高橋智史が告発するカンボジアの独裁

「私たちと一緒に立ち上がってほしい」 占領下でたまり続けるパレスチナ人の孤独感・閉塞感