「入社3年以内に会社を辞める人」の4大特徴

会社をすぐに辞める人には共通点がある (写真:tkc-taka / PIXTA)

「第二新卒」(社会人としての就業経験が3年以内)の方向けにキャリアカウンセリングを行っていると、入社してから数日や数カ月で辞めてしまった方とお会いすることがよくあります。

すぐに仕事を辞めてしまうのは「根性がない」「仕事ができない」からだと思われがちです。しかし、最近では「高学歴」「意識が高い」と言われている若手であっても、すぐに辞めてしまうケースもあります。(参考記事:「『意識高い系』新入社員が3カ月で辞めるワケ」)。

環境だけを変える転職は失敗する

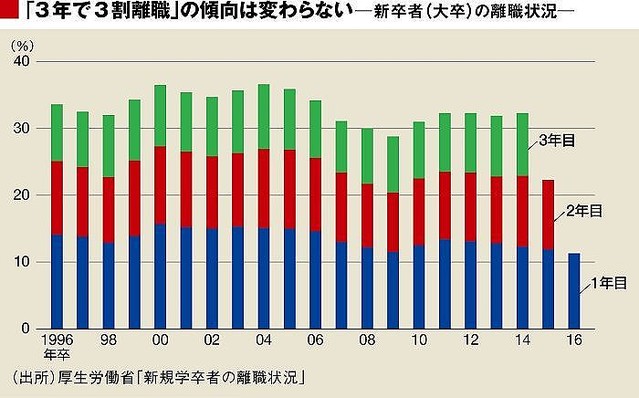

また新卒就職者(大卒)の3年以内離職率は、若干の変動はありますが、過去20年間にわたって、3割前後で推移しています。「最近の若い者は」と言われがちですが、昔から若手が3割程度辞めているという状況は続いているのです。

なぜ、こんなにも多くの新入社員が、短期間で離職してしまうのでしょうか?

入社してしまった会社がブラック企業だから仕方なく辞めてしまった、というケースもあります。が、かなり多くの割合で、「すぐに仕事を辞めてしまうのは本人に原因がある」と感じる人が存在します。

弊社が展開する就職サポート「ウズキャリ(オーダーメイド型就活サポート)」「ウズカレ(研修型就活サポート)」に登録した短期離職者からは、下記のような離職理由をよく聞きます。

・「先輩が何も教えてくれない。もっと教育体制が整っている会社に転職した方が自分は成長できると思う」

・「友だちの会社は残業も少ないし、楽しそう。でも、自分の会社は残業も多いし、仕事にやりがいを感じられない」

・「自分は今の仕事に合わないと思う。周りに迷惑を掛けないためにも早く辞めて転職します」

・「企画やマーケティングの仕事がやれると聞いていたのに、できそうにないので辞めたい」

これらの理由を挙げる人にはある共通点があります。それは、「自分の考え方や行動」を変えずに、「環境」だけを変えようとしている点です。

自分を変えずに環境だけ変えようとする人は、あらゆることを環境や周りのせいにしがちなので、転職をしてもまた同じ理由で辞めてしまい、離職を短期間で繰り返す傾向があります。

転職活動はかなりの労力を使いますし、何よりも大きなリスクが伴います。特に第二新卒のように、入社してからそれほど経験を積んでいない状況で転職すると、同業他社への転職以外では年収が下がってしまうケースが大半です。

昨今、企業の人手不足や労働人口の減少を背景に、新卒だけでなく、転職市場も空前の売り手市場となっています。求人数はかなり増えており、転職希望者にとって恵まれた環境ですが、そんな状況下でも、「短期離職を繰り返している人」は、企業に敬遠されてしまいがちです。

転職すべきではない4つのタイプ

ちょっと厳しい言い方ですが、自分を変えずに環境だけを変えようとする人は、その考えが変わらない限りは、「転職すべきではない」と考えています。そのままでは、転職しても希望するようなキャリアアップは、望めないでしょう。

今回は、そんな「転職すべきではない、仕事をすぐに辞めてしまう若手」を、大きく4つにわけてご紹介します。「今の仕事を辞めたい」と考えている若手社会人の方は、転職活動を始める前に「自分がこれらのタイプに当てはまっていないか?」を確認し、転職するべきかをよく考えてみてください。

1.「教えてもらって当たり前」タイプ

■特徴

・会社や上司、先輩が部下に教育することを「当たり前」だと考えている

・自分の都合だけで「教育しないのは怠慢だ!」と考えてしまう

・自分の希望どおりに上司や先輩に対応してもらえないと、不満を感じる

会社や上司、先輩が部下に教育することを、「当たり前」だと考えているタイプです。

確かに上司や先輩が若手社員に仕事のやり方や会社のルールを教えることは必要です。ただ、会社または上司や先輩によっては、そこまで新人の教育に時間を割けないくらい忙しい人もいます。そんな状況でも、相手よりも自分を優先して「教育しないのは怠慢だ!」と考えてしまうのが、このタイプの特徴なのです。

また、ちゃんと教育を行っていても、自分が満足するだけの時間を割いてもらっていない、あるいは自分が質問した時にすぐに対応してもらえないといった、ささいなことでも希望どおりにいかないと、不満を感じる傾向もあります。

2.「隣の芝が青く見える」タイプ

■特徴

・友人や知人の話を聞いて、すぐに感化されてしまう

・人の話の「良い部分」にだけ影響されてしまい、「悪い部分」を参照しない

文字どおり「隣の芝が青く」見えてしまっているタイプです。仕事を始めた当初は、わからないことやうまくいかないことだらけです。そんなとき、大学時代や地元の友だちといっしょに飲みに行くと、すごく楽しそうに仕事の話をする友だちがいます。

すると、現在の自分がうまくいっていない状況は、「環境が悪いから」と、安易に考えてしまいます。「良い部分」だけを見て、友だちが働いている業界や会社に転職すれば状況が好転すると期待し、転職活動に踏み切ってしまうのです。

ちょっとの失敗で挫折する優等生

3.「優等生の挫折」タイプ

■特徴

・学生時代は優等生だったため挫折経験がなく、ちょっとした失敗で自信を喪失

・定型化された仕事はこなせるが、非定型の仕事には対応が難しい

・個人でやる仕事は得意だが、集団で連携して行う仕事が苦手

このタイプは、学生時代に優等生だったので挫折経験があまりなく、ちょっとした失敗やうまくいかないことで、必要以上に自己否定してしまうタイプです。

学生時代まで優等生だったタイプは、決められた問題を解くことや個人で学習することは得意です。だが、社会人になると定型化されている仕事もありますが、問題自体を探し、その解決策を実行しなければならない仕事もあります。さらに1人で完結する仕事はほとんどなく、自分の部署の同僚や他部署との連携が欠かせなくなります。

そうしたことを避けていたり、できなかったりすると、優等生だったタイプが、仕事では急に評価されなくなります。そのような挫折に慣れていない優等生タイプは、必要以上に自信を失ってしまい、短期間で退職してしまいます。

4.「意識だけ高い」タイプ

■特徴

・「意識(希望)」は高いが、「行動(努力)」が伴っていない

・自己中心的に考えてしまい、希望すれば何でもやらせてもらえると思っている

・仕事に優劣をつけてしまい、「楽しそうな仕事」や「目立つ仕事」ばかりを求めてしまう

このタイプは仕事に対して、意識は高いのですが、実績や行動が伴っていないタイプです。

仕事に対して高い意識を持つことは大事なことです。ただし、仕事ができる人、優秀なビジネスマンは、仕事に対して高い「意識」だけでなく「行動」が必ず伴います。しかし、意識だけ高く、それに見合うだけの行動が伴っていない場合は、仕事もできるようになりませんし、周りから評価されることもありません。

「面白そうな仕事」や「目立つ仕事」は、誰もがやりたいと思っています。目の前の仕事で結果を出しながら、順番待ちをしている社員の存在は見えず、自分の都合通りに物事が進むと考えています。

自分がやりたい仕事があるのに、そのチャンスをもらえないと、希望が叶わないのは環境が悪いからだと判断し、転職に踏み切ってしまいます。それでも、能力や実績が自分の希望のレベルと合っていないため、転職活動では非常に苦労してしまいます。

相手を気遣う、ノウハウを盗む・・・

これらのタイプに当てはまってしまった方が、転職ではなく、今の状況を好転させるための「思考術」をタイプ別にアドバイスします。

1.「教えてもらって当たり前」タイプ→相手の状況を気遣って準備する

・教育に割いてもらう時間を最小限にする

・気持ちよく教えてもらうために事前に下調べなど準備をする

・教えてもらったら、きちんと感謝を伝える

上司も先輩も同じ人間です。「教えてくれて当たり前」だと考えている部下に、忙しいときていねいに教えてあげようとは思わないものです。

相手に取ってもらう時間を最小限にし、気持ちよく教えてもらうため、事前に下調べをするなどの準備をしましょう。そして、教えてもらった事への感謝をきちんと伝えましょう。たったそれだけの気遣いで、上司や先輩も、「前向きに教えてあげよう」と思ってくれます。

2. 「隣の芝が青く見える」タイプ→「環境」以外に友だちが仕事を楽しんでいる「理由」がないかを探る

・情報は「良い部分」だけでなく「悪い部分」も収集する

・仕事を楽しんでいる要因が「環境」以外にないかを探る(特に仕事への「取り組み方」や「考え方」にその要因があれば、真似してみる)

友だちが楽しそうに仕事をしているのは、「働いている環境が良いから」なのか、「その人の仕事への取り組み方が良いから」なのかを探ってみましょう。友だちの働いている環境と自分の相性が良いとも限りませんし、そもそも自分の仕事への取り組み方や環境への適応の仕方が間違っているケースもあります。

まずは今の環境で真似できる仕事への取り組み方や、適応の仕方といったノウハウを友だちから盗んで試してみましょう。

3. 「優等生の挫折」タイプ→「できないこと」は認めて、周りに助けてもらえるよう働きかける

・「できない」ことは上司や先輩にアドバイスをもらいつつ、助けてもらう

・「できない」ことは悪くない、できないのに「できるフリ」をすることが悪い

・まずは「できること」を探して、しっかりと「できること」をやり切る

誰だって最初はできないことがあります。最初から仕事ができる人もいますが、最初からできたら良いというものでもないと考えます。

まずは「できない」のをあたかも「できる」かのように振る舞うことを止めましょう。優等生タイプでよくあるのは、「周りもできているのに自分にできないはずがない」と考えてしまい、できるように振る舞ってしまうことです。すると、周りの上司や先輩も可愛げがないため、積極的にアドバイスやサポートをしようと思わなくなります。

まずは自分が「できない」ことに関しては、「できない」と認めてしまって、周囲に助けてもらいましょう。同時に自分が「できること」を探し、できる仕事は自分が受け持つといって、代わりにやってあげましょう。そうすれば、信頼関係が築けるだけでなく、自分が困っているときに、周りも気持ちよく助けてくれるはずです。

自分を変える方が転職活動よりも楽

4. 「意識だけ高い」タイプ→目の前の仕事でほんのちょっとの改善を試してみる

・希望だけ言うのではなく、実際に行動する

・ルーティンワークであっても改善の余地を探す

・少しずつでも実績を積み上げて、やりたいことをつかみ取れるだけの信頼を得る

仕事に対して高い意識を持って取り組むことはもちろん良いことです。要は行動が伴っていれば良いのです。

たとえば、ルーティンワークに見える仕事でも、本当に100%完成しているのでしょうか? これ以上の改善の余地はもうないのでしょうか? すでに90%の出来で定型化されている仕事でも、残りの10%はまだ改善する余地が残っています。

今担当しているルーティンワークのやり方や目的を再度整理してみて、ほんのちょっと改善できることを試してみてはどうでしょう? それによって90%が91%になれば、自分も仕事に対して面白みを感じられるだけでなく、周りの評価も上昇します。

このように小さな実績を積み重ねておくことによって、周りから信頼され、最終的には「面白そうな仕事」や「目立つ仕事」が自分に転がり込んでくるのです。

自分自身の人生なので、転職するのはもちろん自由です。だが、ちょっと落ち着いて状況を整理してみると、今の状況を良くするためには「自分を変える」ことが有効なケースも多くあると思います。

周りの人や環境は、自分の思い通りには変わってくれません。状況を良くしたければ、「自分を変える」ことも考えましょう。

その方が、労力もリスクも伴う転職活動を行うよりも、楽だと思いませんか?