「家事はあきらめた!」専業主婦が決断に至った訳

この連載の一覧はこちら

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、いつのまにか一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が「つかれる存在」になってしまった……そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの? どうしたら「つかれない家族」になれるの? そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

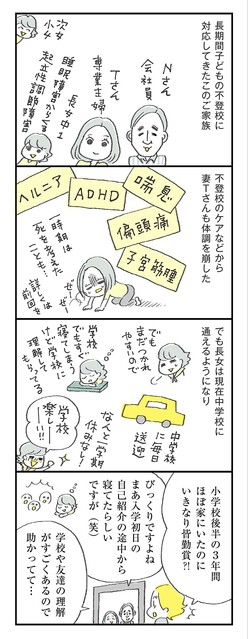

数回に分けて、「不登校」のお子さんと向き合う親のつかれをどう解消していくかを紹介しています。前々回は「不登校になった理由」(記事はこちら)、前回は「不登校による親の心身への影響とその対処」(記事はこちら)、そして今回はこのご家庭の「家事育児分担とストレス発散」を紹介します。このご家庭を精神的に救った意外なものとは……? (このご家庭を4年前に取材した記事はこちら)

いきなり皆勤賞!?

コロナ禍以降の家事育児の分担

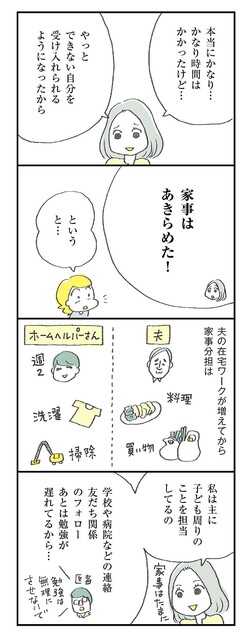

家事はあきらめた!

Tさんの負担が本人の体力に合う形に!

Nさんのストレス発散法

なんといっても「推し活」!

推し活によりTさんにも変化が

「まず私が笑っていることが大事」

この家庭を救ったのは「音楽を楽しむこと」だった

「私がいちばん母親らしいことをしてるのは音楽のことかも」とTさんが言ったとき、私はとても驚きました。なぜなら、彼女はこれまで体調を崩すほどに懸命に育児を頑張ってきたからです。それでも彼女がそう言うのは、ほかのことは自信のない試行錯誤だったけど、音楽に関してはもともとの得意分野であり、自信を持って楽しく子どもに教えられて、手応えも感じられたからなのでしょう。

このご家庭にある楽器の一部。お2人がやってきた音楽は、サンバやボサノバやジャズなど。かつてはライブ活動やパレードでの演奏を積極的に行っていた(写真提供:Tさん)

実は、小4から小6までのほぼ学校に通えなかった時期も、娘さんはピアノ教室に通うことはできて、毎年発表会にも出ていたそうです。もちろん体力などの様子を見つつですが、家庭でも積極的に送迎などの応援をしていたとか。「音楽の話だけはキラキラした目で聞いてくれる。親子で話せる共通言語として音楽があってよかった」とTさんは言います。

学校に行けない時期にも、子どもの楽しみや気晴らしになるものは応援する。そして親も自分の楽しみや趣味は大事にする。これは不登校問題では大事なことのように私は思えました。

不登校問題は母親ひとりでケアをするのは荷が重すぎる

そして何より、このご家庭の不登校問題を根元でしっかりと支えたのは、夫Nさんの覚悟の決め方と当事者としての向き合い方、関わり方です。

家族に不登校、病気などケアが必要な人がいると、母親だけがその担当になることがよくあります。そしてそれは、世の中では「当たり前」として見られることが多いのが現実。でも、それは本当に「当たり前」なのでしょうか? 父親が参加できないのは「仕方ない」ことなのでしょうか?

そこで、あらためて質問です。家族や身近な存在に不登校児がいたとして……

その原因を子どもや母親だけにあると決め付けていませんか?

不登校児のケアを母親ひとりに任せすぎていませんか?

そしてそれを当たり前のことだと思っていませんか?

学校に行くことがすべてと思い込んでいませんか?

不登校問題は、そのゴールが必ずしも復学することとは限りません。ひとりひとり解決方法が違う、本当に難しい問題です。母親だけでケアし、決断していくには荷が重すぎるのです。

だからこそ、家族で、そして社会の協力を得ながら、そして自分のための時間も確保しながら進めていくのがベスト。それを今回の取材で実感したのでした。

というわけで、今回のつかれないヒントは……

不登校の子どものケアにつかれた

↓

不登校問題は長期戦。

子どものためだけに生きていたらいつかパンクする。

夫婦それぞれのひとり時間、趣味時間を確保しよう。

この連載にはサブ・コミュニティ「バル・ハラユキ」があります。ハラユキさんと夫婦の問題について語り合ってみませんか? 詳細はこちらから。