1992年2月20日。福岡・飯塚市で登校中の2女児が行方不明となり、翌日、町から約18キロ離れた八丁峠で遺体となって見つかった。2年後に逮捕されたのは、女児らと同じ町に住んでいた久間三千年(くま・みちとし)。逮捕の決め手のひとつとなったのは、当時導入されたばかりのDNA型鑑定だった。殺人や死体遺棄などの罪で起訴された久間は否認を貫いたが、2006年に死刑が確定し、2008年に福岡拘置所で刑が執行された。久間の死刑執行翌年から再審請求が提起され、現在は第二次再審請求の最中にある。(前後編のうち「前編」)【高橋ユキ/ノンフィクションライター】

【写真】女児2人が遺棄された山中には、いまも「2体の地蔵」が並んでいる

警察、遺族、記者、それぞれの正義

映画「正義の行方」(監督・木寺一孝/4月27日より[東京]ユーロスペース、[福岡]KBC シネマ、小倉昭和館、[大阪]第七藝術劇場ほかで全国順次公開中)は、当時捜査にあたった刑事や、取材を進めてきた地元紙の記者たち、そして久間の妻など関係者らへのインタビューを通じて、それぞれの“正義”を問うドキュメンタリー映画だ。当時のDNA型鑑定の精度はどれほどのものだったのか、目撃証言は本当に正しかったか。捜査は適正に行われ、久間を有罪と認定した司法の判断は適切だったか……。本作を通じて、今から30年以上前の事件を見つめ直すと、いくつもの疑問が浮かび上がってくる。

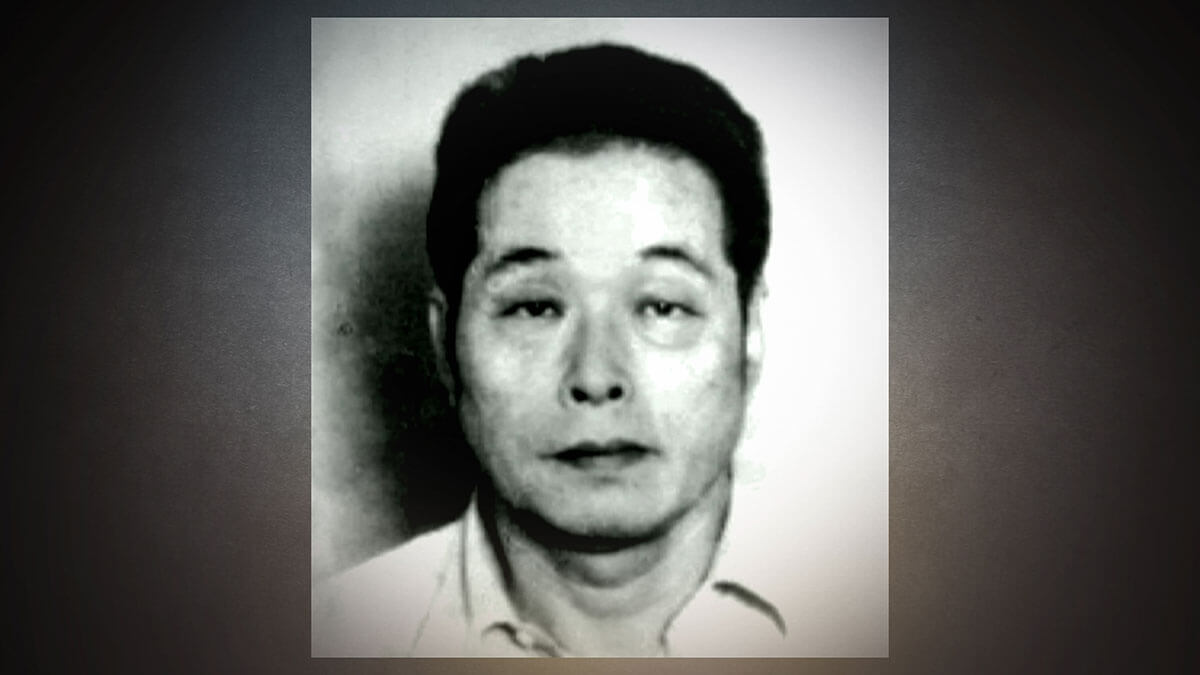

2008年に刑が執行された久間三千年・元死刑囚 (C)NHK

2008年に刑が執行された久間三千年・元死刑囚 (C)NHK かつての捜査員らはインタビューにおいて捜査の成果を誇るが、一方で対照的なのは地元紙・西日本新聞社の姿勢だった。発生当時から事件を報じ続けてきた同社は、久間の死刑執行後、飯塚事件をゼロベースで検証しようと、2018年から19年にかけて83回にわたり独自の調査報道に基づく連載や特集記事を展開した。担当したのは、飯塚事件の取材に関わったことのない2名の記者。木寺監督は本作制作において、この再検証特集が「あらゆる関係者に当たり、たたずまいも含めて描く手法がヒントになった」と明かしている(2024年4月18日西日本新聞より)。

元西日本新聞社・傍示(かたみ)文昭氏は、福岡地裁が第一次再審請求棄却の決定を下した3年後の2017年6月、編集局長となったことで、再検証特集を進める決意を固めた。発生当時に事件担当サブキャップを務めており、飯塚事件にも精通していた。そして、このとき社会部長だった宮崎昌治氏は事件発生当時、筑豊総局で取材を担当し、久間が“DNA型鑑定により重要参考人として浮かんだ”とするスクープを打った当人でもある。今回の映画にも登場する、傍示氏と宮崎氏に話を聞いた。

***

――すでに自社で報じた記事について、その内容が正しかったのかという検証は、並大抵の覚悟では取り組めないと感じます。傍示さんは第一次再審請求棄却決定が出た際に、事件発生当時のDNA型鑑定の精度に疑問を持たれたとのことですが、それまでにも違和感を覚えることがあったのでしょうか。

傍示文昭氏(以下・傍示):「そうですね。実際に見たのは短時間にもかかわらず目撃者の証言が詳細すぎる点や、2人の女児を誘拐して殺害し、遺棄現場の八丁峠まで運ぶための時間があまりに短かい点など、捜査段階から様々な矛盾点が出ていました。しかし、私は直接捜査幹部から、DNAと目撃証言だけではなく、繊維鑑定と血痕も含め“4つの柱”を束ねたことによって久間が容疑者で間違いない、と聞いていましたので、そうなのだろうという思いがあったんです。しかも一審、二審、最高裁のいずれもが有罪認定をして死刑が確定する中で、そうした疑問よりも、自分たちが報じてきた通りの結末を迎えたことに、ほっとしたっていう気持ちの方が大きかったわけです」

揺らぐ「MCT118型のDNA鑑定」の信用性

――そうしたお気持ちに変化が生じたのはいつ頃のことですか。

傍示:「もしかして……という疑問が膨らんできたのは、やはり第一次再審請求の福岡地裁決定です。請求そのものは棄却されましたが、“MCT118型のDNA鑑定そのものにはほぼ証拠価値がない”と認定したのです。それまでDNA型鑑定こそ4本の柱のなかでも最大の柱だと思っていたので、証拠価値がないと認定されたことによって“久間の裁判は本当に正しかったんだろうか”という疑問が持ち上がったというのが一番です」

――当時のDNA型鑑定への信用性が揺らいだことが大きかったわけですね。

傍示:「加えて、弁護団共同代表の徳田靖之先生、そして日本テレビの清水潔さんの影響も大きかったです。多分宮崎も同じ思いで徳田先生のメッセージを聞いていたと思うんですが、再審を開始した時に、ここまで冤罪疑惑が膨らむ中、報道の方たちはどう思っているのか、本当に再審開始が決定した時にあなたたちは恥ずかしくないのか、と報道に対して問うたんです。この言葉は特に西日本新聞に対するメッセージだったと私は受け止めました。これがやっぱりずっと自分の中で引っかかっていたというか、メッセージを無視することはできるんですけども、どうしても無視できなかった部分があった。また、自分が編集局長になる前の2016年に、日テレの清水潔さんとお会いして親しくなったのですが、彼は独自に番組で飯塚事件を検証されていたんです。その清水さんが対話の中で“傍示さん、飯塚事件をやらないんですか”と仰るわけです。清水さんから投げられたボール、徳田先生からのメッセージ、2016年から17年にかけて、この2つが自分を突き動かす大きなきっかけとなりました」

「宮崎と私でなければ絶対にできないと思っていた」

――その一方で、当時取材にあたった宮崎さんは、今回のドキュメンタリー映画のなかで「僕は裁かれる立場だと思っていた」と語っていました。つまり、事件の再検証においてご自身は“被告”の立場であるということですが、傍示さんは宮崎さんをどう説得したのでしょうか。

傍示:「検証キャンペーンそのものは当時の報道内容を検証するだけではなく、もう一度、事実を積み上げて、我々なりに納得できるまで事件をゼロベースで検証し直そうというのが最大の目的でした。とはいえ、その中では自分たちがやってきた報道の検証は避けられない。そして、飯塚事件に関する当時のスクープは、実際のところ宮崎が全て打ってきたわけです。その意味で、私としても一番ネックになると思ったのが、“宮崎をどう説得するか”でした。そのため、自分が編集局長になることが決まった辺りから、宮崎には“実はこういうことやりたいんだ”と伝えました。宮崎は当然反対すると思ってましたが、これは宮崎と私でなければ絶対にできないキャンペーンだと思っていたので、宮崎とは時間をかけてとにかく何度も何度も話をしまして。最終的に宮崎の同意を取り付けたことで、自分としても“これはいける”という感触を掴んだ。それが編集局長になった直後ぐらいですかね」

「容疑者の言い分」キャンペーン

――実際に再検証がスタートし、飯塚事件の取材にこれまで全く関わっていなかった2名の記者による取材班が組まれました。ただ、警察にとって都合の悪い記事を書く可能性もあるなか、今後、後輩たちが警察取材をやりづらくなるのではといった心配などはありましたか。

宮崎昌治氏(以下・宮崎)「その点は全くないですね。あの事件は、福岡県警の刑事で知らない人はいないぐらいの事件なんですけども、当時巡査ぐらいのレベルで関わった人はともかく、少なくとも特捜班長や管理官、捜査一課長など幹部クラスの人は皆、検証を始めた当時には勇退されてます。そういう意味では、まさに過去の事件なので、現実的に今後の警察取材でマイナスになるという発想は全然なかった。西日本新聞社はかつて当番弁護士制度が始まった時に『容疑者の言い分』というキャンペーンを進め、日本新聞協会賞を受賞したことあります。この時は、警察と猛烈に緊張関係になりましてね。要するに“容疑者の言い分を報道するなんてお前らは弁護士の味方か”ということで、当時は西日本新聞の記者だけが刑事部屋に入れなくなりました」

傍示:「『容疑者の言い分』キャンペーンでは、ネタ元にしていた巡査部長から“もう夜回り来るな”と言われたり“お前のところとはもう付き合いを断つ”とかも言われました。それぐらい反発は大きかったですね。だから僕も宮崎もそういう意味で慣れてたっていうかですね。別に嫌われてもいずれ回復できるだろう、というのはこれまで経験してきたんで。現場の記者が今後取材しにくくなるだろうなっていう懸念は本当に持たなかったです」

「最も久間を犯人だと書き続けた私が関わらないと」

――たとえばDNA型鑑定の結果など、飯塚事件に関する重要なスクープは宮崎さんによるものです。再検証はご自身が手掛けたスクープに対してメスを入れるような形になる、痛みを伴う取材になるわけですが、そんなに簡単に傍示さんに「やりますよ」と言えたのですか。

宮崎:「どこまで話していいかよくわからないんですけども、久間が起訴された後に、ある捜査関係者と話していたとき、その方が“久間がやったっちゅう確信は、実は俺にはないんだよな”と言うわけです。“あいつは死刑になるやろうけど、執行まで長い時間があるやろうから、その間に久間が真人間に戻って、何があったのか喋るかもしれん。お前は記者を続けて、その時が来たらお前が書けよ”という言葉を、僕はその方から預かってるんですよ。それが元々の根本にあります。捜査をやってきてた方が“確信がない”と言ったっていうのが、僕の中ではずっと残ってたんです。そのため、この事件について、本当に久間がやってないとも思えないけど、間違いなくやったという確信もない、そんな複雑な思いを抱き続けていました。そうしたなか、傍示さんから“やるぞ”と声をかけられて、この仕事は僕以外が社会部長だったらできないと思ったんです。あの事件で最も久間を犯人だと書き続けた私が関わらないと、周囲も納得しないと思うので。傍示さんからそう言われた以上、これは受けざるを得ないな、と。その代わり、“私は久間が冤罪だという立場ではないですよ”と傍示さんに告げた記憶はあります」

傍示:「検証報道は事件を冤罪と決めつけてやるわけじゃない。だけど、自分たちが報道しきれなかった部分も含めてもう一度、先入観のない記者たちで取材し直してみよう。その結果、もしかしたら新証拠にたどり着けるかもしれないけど、それはやってみなきゃわからない。ただ、とりあえず納得できるまでもう一度調べ直してみようよ、というところですね。私が編集局長で、宮崎が社会部長でなければ、多分できなかったと思います。宮崎の話にもありましたが、あらかた“4本の柱”が揃った時に、私も捜査幹部から聞いたんです。“我々はもう全ての捜査を尽くして久間にたどり着いた。確信を持っているが、はっきり言って柱の1本1本は弱いんだ。4本を束にして審理してくれれば間違いなく有罪に持ち込めるが、1本1本をバラバラに検証されたら無罪判決が出てもおかしくない。それはもう裁判官が決めることだ”と。捜査幹部すらやっぱり“わからん”という部分はあったわけですよね」

後編【判決確定からわずか2年で死刑執行…元“地元紙エース記者”が語る「飯塚事件」もうひとつの“謎”とは】に続く

高橋ユキ(たかはし・ゆき)

ノンフィクションライター。福岡県出身。2006年『霞っ子クラブ 娘たちの裁判傍聴記』でデビュー。裁判傍聴を中心に事件記事を執筆。著書に『木嶋佳苗劇場』(共著)、『つけびの村 噂が5人を殺したのか?』、『逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白』など。

デイリー新潮編集部