夏の甲子園は、大阪桐蔭の4回目の優勝で終わった。観客動員は80万人を超え、大盛況だった。

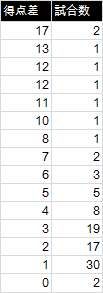

大阪桐蔭は4-3、1点差で優勝。過去94試合の決勝戦の得点差を見ていこう。引き分け再試合になった試合も含む。

1点差の接戦が94試合中三分の一近い30試合もある。決勝戦は接戦の好ゲームになることが多いのだ。

4-3というスコアは6試合、昨年の前橋育英、延岡学園も4-3だった。

記憶に新しいのはハンカチ王子こと斎藤佑樹の早稲田実業と、マー君こと田中将大の駒大苫小牧の決勝再試合も同じスコアだった。

優勝した大阪桐蔭は、2008年には常葉菊川との決勝戦で17-0で勝っている。これは1920年以来の大量得点差だった。

また1991年には沖縄水産を13-8、2012年には光星学院を3-0で下している。

4度目の優勝は最少得点差。これまでの優勝とは一味違ったものだった。

大阪桐蔭は過去10年で3回目の栄冠、10年間で3回以上優勝したのは1978年から87年までの10年で4回優勝したPL学園以来、まさに最強豪校だ。

8月25日の決勝戦は、1992年と並んで史上最も遅い。雨で開幕が2日も遅れたためだが、北海道など8月20日頃から新学期が始まる地区もある。主催者側は空模様が気になって仕方が無かったことだろう。

ちなみに最も早かった決勝戦は1971年の8月16日。

今大会の投手の投球数10傑。

1位は準優勝した三重高校の今井重太朗。三重には森竜之助と言う右の好投手もいたのだが、大会に入って今井重太朗が好調だったために、ほぼ一人で投げ続けた(森は2.1回だけ)。

そのために814球もの球数を1人で投げることとなった。

今井重太朗(三重高)

夏の甲子園の最多投球数は2006年の斎藤佑樹の948球だが、これは決勝戦の再試合を含めた69回での記録。今井は52回。

1回当たりの投球数では、2006年斎藤が13.74球なのに対し、2014年の今井は15.66球。

肩への負担は相当なものだと思われる。

飯塚悟志(日本文理高)

日本文理の飯塚も一人で5試合を投げた。1試合当たり130球を投げたことになる。これも多い。

大阪桐蔭は、2年生の田中誠也というエース級の左腕がいた。大会に入ってからも八頭戦で119球完封するなどレベルが高いところを見せたが、準々決勝以降は3年生のサイドスロー、福島孝輔が投げ切った。田中の調子が万全ではなかったのかもしれない。

福島孝輔(大阪桐蔭高)

今井よりは投球数は少ないが、準々決勝の健大高崎戦で121球、1日おいた準決勝敦賀気比戦で160球、そして決勝の三重戦で118球、実に4日間で399球を投げている。

アメリカなどでは考えられない過酷な登板だ。

甲子園は、少しずつ選手の健康に配慮するようになってはいるが「投手の酷使」については、昔とほとんど変わっていない。

改善の余地があるのではないだろうか。

【執筆:広尾晃】

1959年大阪市生まれ。日米の野球記録を専門に取り上げるブログサイト「野球の記録で話したい」でライブドアブログ奨学金受賞。著書に「プロ野球なんでもランキング」(イーストプレス刊)。