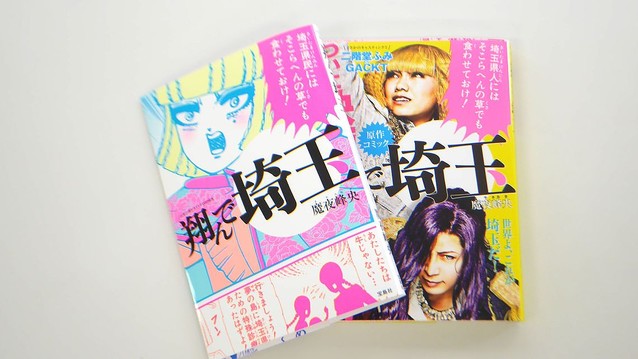

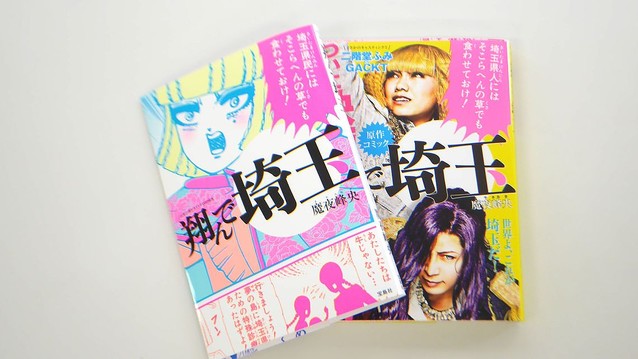

2015年に『このマンガがすごい!comics 翔んで埼玉』(宝島社)として復刊された(編集部撮影)

「埼玉」という土地は、東京都の隣りにありながら、東京から、そして日本全国から非都会的であると笑われる存在であり続けてきた。

埼玉と一言で言ってもかなり広い。その県内のなかでも東京都民や他県人が埼玉と意識しているのは、広大な埼玉県のうちの一部である、東京都と隣接している川口、戸田、和光、朝霞、新座、所沢、草加、八潮といった県東南部のベッドタウンや、県庁のある浦和、鉄道交通の要衝であり商業の中心である大宮といった地域だろう。

「ダサいタマ」はいつ生まれたのか

今から40年近く前の1980年代前半、所沢出身の新進シンガーソングライターだった所ジョージが深夜放送「オールナイトニッポン」のDJとして人気者となり、“さいたまんぞう”という歌手の「なぜか埼玉」というムード歌謡が話題になったころ、埼玉という首都・東京の隣県の非都会性を笑い、「ダサいタマ」と言ってさげすむことが全国的な流行となった。

この連載は今回が初回です。

ちょうどそのころ発表されたマンガ作品が、魔夜峰央の「翔んで埼玉」(1982〜1983年)だった。その内容は、埼玉県民が差別され、通行手形がないと東京に入れない、身分を隠して都内をうろついていると埼玉狩りに遭う。

決めゼリフは「埼玉県民にはそこらへんの草でも食わせておけ!」というギャグマンガだった。

発表当時から話題になっていたが30年以上を経て2015年12月に復刊され、2017年7月には累計発行部数62万部突破というまさかの大ヒットに。今年2月から、Gackt、二階堂ふみ、伊勢谷友介などの豪華キャストで実写映画化された作品が公開された。

そもそも埼玉が東京のベッドタウンとなっていったのは昭和の高度経済成長時代以降だ。当時、爆発的に増えた首都圏の人口は、東京の多摩地域、神奈川県の川崎、横浜、千葉県の市川、松戸、船橋などに広がり、当然東京の隣県である埼玉県内の東京への通勤が便利な地域にも多くの「埼玉都民」が住むようになった。

その埼玉が「ダサい」などと言われ始めたのは高度経済成長が一息ついた1980年代前半だった。ほかの東京に隣接する神奈川県は、港町・横浜や湘南があるためイメージがよい。また、郊外としての距離感は埼玉とはそれほど変わらないと思われる千葉県も、埼玉ほどさげすまれることはなかった。

これは「海がない」という、埼玉県民がもっとも弱点と感じている点に根差しているからなのか。また、埼玉の非都会性があげつらわれ続け、それが一向に止まないのは、埼玉県民自体が、たたかれ、いじられるのが好きだから。そして、もともと東京に通勤する埼玉都民には郷土愛がないからなどとも言われる。

東京の人は関心外の地域なのか

一般的に首都圏では、人は自分の住む場所からより都会である方向、鉄道で言うと「上り」方向を向いて暮していると言われる。練馬に住む人は埼玉方面に行くことはなく、池袋へと向かう。川口に住む埼玉人に聞くと、大宮に向かうことはなく池袋に行くのだと。その理論に従うと、東京に暮すものにとって埼玉はまったく関心外の地域となる。

一方で埼玉の中には、東京人や他県人にとってはどうでもよいかもしれない「格差」が存在している。例えば浦和と大宮の闘い、西武池袋線・新宿線と東武東上線の覇権争い、東武東上線の和光市、朝霞、志木ではどこがいちばん幅を利かせているのかといったところだろう。

大宮駅、東京駅、大船駅を結ぶ京浜東北線(筆者撮影)

この「格差」を追求していくと案外興味深いことがわかってくる。埼玉都民の多くは、ただ東京への通勤の利便性や不動産価格を優先して埼玉県内の住みかを決めているのではと思いがちだが、案外そうでもないようだ。

身近な埼玉人がなぜそこに住んでいるか、埼玉のなかでの位階秩序、独自のブランド性とはどのようなものなのか。それらに関しては東京人、他県人が案外知らないナゾが秘められているようなのだ。

川口、戸田、和光、朝霞、志木、新座、所沢、草加、八潮、そして浦和、大宮といった土地にはそれぞれどんな特色があり、例えばそこに東京から移り住んでみたらどんな埼玉ライフを送ることになるのか。あくまでも“東京目線”で、“埼玉”各地の個性を追求していくと、そこに見えてくるものはどんなものなのだろうか。

まず、そこをわかりやすく分析していくには鉄道沿線別という手法がある。

JR東北線・京浜東北線の荒川橋梁。橋の手前、東京側は北区赤羽。向こう側のタワーマンションが並び立つ地が埼玉県の川口だ(筆者撮影)

東京と埼玉をつなぐ路線でいちばん古くからあるのはJR東北線。2015年には、上野東京ラインも開通して、埼玉から東京駅に、さらに湘南方面に直通で行けるようになったと喜んでいる埼玉人の声も多く聞いた。

その一方で埼玉・大宮と神奈川・大船を各駅停車で地道につないでいるJR京浜東北線という存在もある。川口、蕨など、東京に近いことで存在感を発揮している土地は、この京浜東北線の駅であり、埼玉と東京をつなぐ路線としてはなかなか重要だ。

埼京線誕生の裏側

もう1つのJR路線である埼京線は、埼玉のなかでは新しい路線だ。東北・上越新幹線を開通させる際に東京都と埼玉県内で猛烈な反対運動が起き、その開発妥協案として、新幹線線路に沿っての通勤新線が敷設されることになり、開通したのが埼京線だった。

埼京線の線路は、東北(上越、北陸)新幹線と並行して建設された(筆者撮影)

これにより交通過疎地だった戸田、そして浦和、与野の一部地域は著しく発展。埼玉のなかでの人気路線となったが、一方では混雑率の高さと痴漢発生率で悪名高い存在になってしまう。埼京線という路線名も、開通した1985年当時にはまだ「ダサいタマ」ブームの余波が残っていたので、東京都民からは冷たく受け取られていた記憶がある。

このほか私鉄では、池袋始発の西武池袋線と東武東上線は、それぞれ沿線が違い。どちらも池袋にデパート店舗を構えそれぞれの個性を発揮している。西武池袋線は練馬区から東京都の市部を抜けて、埼玉県所沢に。東武東上線は、板橋区を抜けて、和光市、朝霞、志木と埼玉のベッドタウンを通過して行く。

一方西武線には、JR新宿駅とはちょっと離れた歌舞伎町に起点駅のある西武新宿線があり、こちらも東京の市部を通過して所沢に至り終点は本川越だ。

そして、浅草から北千住を経て、草加、越谷、春日部などを通り群馬県伊勢崎に至る東武伊勢崎線を忘れてはならない。こちらは千葉県に近い埼玉東部を北上していく路線で、池袋や上野をターミナルとする鉄道路線とは異なる沿線風土を持つ。

これら、東京からJR、私鉄の各路線に乗り、各地を訪ねてみると、東京からは近いはずなのに、案外知らずに驚くようなネタが潜んでいて、埼玉という土地の意外さを実感することになる。次回からは、東京と隣接する埼玉各地の個性、土地柄を探究していく。